|

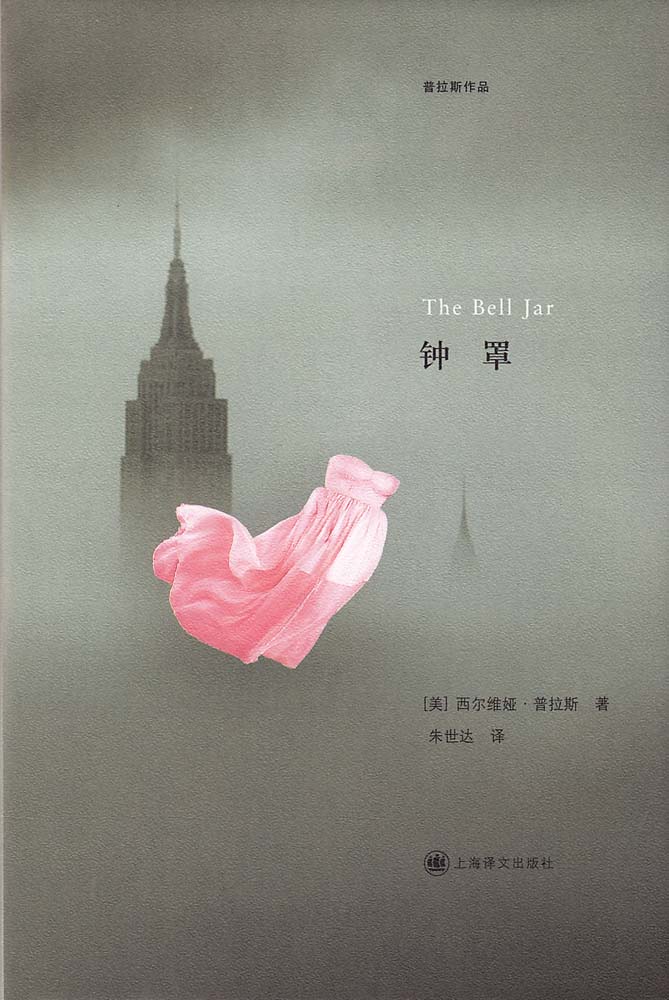

在西尔维娅·普拉斯作品的扉页中,有一幅她的自画像,双唇紧闭,目光幽怨,神情落寞地侧向世界,仿佛有着无尽的思绪和决绝。这神情在她的自传体小说《钟罩》里似乎最为贴切,它与文字一道诉说着一场时代盛宴下的精神革命,以及这盛宴“钟罩”下的困惑和焦虑。 在西尔维娅·普拉斯作品的扉页中,有一幅她的自画像,双唇紧闭,目光幽怨,神情落寞地侧向世界,仿佛有着无尽的思绪和决绝。这神情在她的自传体小说《钟罩》里似乎最为贴切,它与文字一道诉说着一场时代盛宴下的精神革命,以及这盛宴“钟罩”下的困惑和焦虑。

《钟罩》创作于上世纪五十年代,出版于1963年普拉斯自杀前夕。这位美国著名的自白派女诗人,用近乎全部的精神直觉完成了她的心灵自述后,以一种极其自我的方式作别了世界,留下了与她的诗歌同样惊艳的精神意象。有人说,这是一部疯狂的作品,也是一部伟大的心灵史诗。的确,对于上世纪五六十年代的美国而言,女权运动、性解放、反种族主义、嬉皮士等一系列观念革命强烈冲撞着年轻人的神经和灵魂,成为“垮掉的一代”的集体标签。而普拉斯的精神独白则更直接地指向了这场观念革命的终结问题:我是谁?我将如何存在?

埃斯特,《钟罩》的女主角,也是换了名字的普拉斯。在深度探索生命诗意的同时也有着对自身存在的极大困惑。她的过度敏感造就了极易受挫的心理,内心自我的强烈追求与现实矛盾之间产生了剧烈对抗,对爱情的完美幻象促使她在不断否定自己的同时也否定周围的世界;心灵亢奋下的诗性追求带来了精神上的极度抑郁,女性意识的觉醒让她对生命有了认真的思考,却又最终将她推入虚无……或许这就是那个时代典型的中产阶级毛病,在貌似平静舒适的生活下却散落着无处安放的灵魂。想起了另一部获普利策奖的小说并由此改编成的同名电影《时时刻刻》。穿越时空的三个女人,无论是前世还是今生,对于生命的理解和抗争,以及女性意识下各自内心深处的彷徨和裂变,在时间的长河里每分每秒,从未停歇。其中那位生活在20世纪50年代的布朗夫人是个家庭稳定、生活安逸的家庭主妇。然而,平静安逸的生活并没使其快乐,反而让她处处感到压抑窒息。在多次尝试冲破牢笼,从索然无味的生活中逃离而无果后,她萌生了自杀之意。影片中布朗夫人的自杀场景几乎与普拉斯笔下的埃斯特有着惊人的相似。“河水从我身边流逝,就像无人触碰过的琼浆玉液一般。”这是普拉斯对埃斯特自杀意念的描述,而与此同时,绝望的布朗夫人也正躺在小旅馆的床上,想象着琼浆般的河水从她身上汩汩漫过…… 寂寞是绝望的前奏,或许在普拉斯心里早已住进了一个“布朗夫人”,看似美妙,实则寂寞。年轻华美的光环下,无人告知她生命该有的去向,内心深处始终觉得“奖杯上刻着的日期就像墓碑上的日期一样”。生命在她眼里是赞歌也是挽歌,死亡更是一种艺术的解脱, 就像布朗夫人,在静默无声的完美生活里,她俨然已经死去。如此寂寞的体验可催生出灵性十足的诗句,也可让精神迷茫走向万劫不复的深渊。

如果说寂寞是普拉斯心灵困惑的开始,那么焦虑便是她自始至终都没有卸下的镣铐。这或许源于她在女性意识下的清醒与茫然,憧憬与失望,以及恋爱中的纠结与冲动。很难想象普拉斯在极度抑郁的特殊时期是怎样的情形,但她是带着理想纠结过的,正如她笔下的埃斯特与巴迪等几位男人的交往一样,理想和现实永远隔着鸿沟,男人和女人永远彼此失落。巴迪的虚伪,欧文的豪放,以及戈登大夫的冷漠都在普拉斯眼里汇聚成一股对男性世界的巨大焦虑。而同时,女性意识的觉醒又让她不断与自己的精神洁癖抗争,试图打破,寻求新生。这种情感和精神世界的矛盾与美剧《广告狂人》中的场面如出一辙。生活在上世纪六十年代的美国职业精英,在面对繁荣残酷的商业竞争时也同样遭遇了家庭、情感的迷失。男性社会的强大和时代观念的冲击让男人们在事业、家庭、情感中严重扭曲和分裂。而职业女性在参与社会竞争的同时又对自身存在的价值有了新的思考和迷惑。在表面一派热闹繁华的职业盛景里实则也埋藏了一个令人窒息的心灵钟罩。就像埃斯特说的那样:“在船甲板上也好,巴黎也好、曼谷街头的咖啡馆也好,我都是坐在同一个玻璃钟罩下面,在吐出来的酸腐空气中煎熬。”这煎熬的人群中,《广告狂人》中的唐就有巴迪的影子,刚毕业的女秘书佩吉也有与埃斯特一样对贞操的疑虑,性感火辣的琼与埃斯特的女友多琳在对付男人这件事上竟然那么相似…… 传统与变革的抗争,保守与新潮的对峙,颓废与进取的交织,折磨着普拉斯的神经,也触摸到了一个时代的痛点。这让我们不难理解为什么普拉斯会将纽约比喻成“黑暗之心”,并毫不掩饰地感叹:这世界是何等的杂乱无章!

|