|

与鲁迅的战斗姿态相反,施蛰存在他卑微的一生中采取了逆境中求顺畅的做法,他以竹子般弯而不折的姿态面对风吹雨打,熬过了很多皮肉之苦,权当在活动筋骨。他不唱高调,也毫无自我崇高化的意念。 与鲁迅的战斗姿态相反,施蛰存在他卑微的一生中采取了逆境中求顺畅的做法,他以竹子般弯而不折的姿态面对风吹雨打,熬过了很多皮肉之苦,权当在活动筋骨。他不唱高调,也毫无自我崇高化的意念。

中国有句古话:“人惟求旧,器惟求新。”前者强调对文化传统和精神遗产的继承,对耆旧和资历的尊重;后者则强调制度的更新和器物的发明。中国社会在其文化保守主义的道路上走了几千年,不幸在帝制末期受西方文明冲击,历遭列强欺凌,急于救亡的文化人才发觉,国家的贫弱盖缘于制度腐朽,器物老旧。厌旧反旧的烈焰于是燎原而起,从此烧得铺天盖地,烧至“文革”期间的大破四旧,在整个华夏大地上,已灾难到玉石俱焚的地步。在那个新社会及其新气象被奉为绝对正确的年代,与旧社会粘连的“旧”这个字眼也跟着被强加了纯负面的含义,而与它相关的“老”亦随之遭殃。“文革”的确是老人最不幸的年代,从党内的老革命到底层的老地主老右派,千百万从旧社会活过来的老人都带上他们“老”的原罪,在那年月受尽凌辱,折了他们本可以延续的阳寿。

但不管怎么说,能幸存到1976年以后的老人还是比较幸运的。通常称此后的这几十年为“新时期”,以区别于前此不堪回首的“新社会”。在新社会疯狂的破坏冲动过去之后,新时期怀旧发掘的热情又复兴起来,以致怀旧到新社会之前的旧社会,很多曾遭否定的旧事物和旧人物于是纷纷“出土文物”般被发掘出来,拂去了蒙耻的政治尘垢。一个“人惟求旧”的文化暖流开始回流学术出版界,不少残存的老学人再上讲坛,刊布作品,备受尊重,多少享有了他们枯木逢春的晚景。施蛰存就是其中比较著名的一个。“文革”结束不久,他又被召回大学教书,洗刷了半世的谇诟。

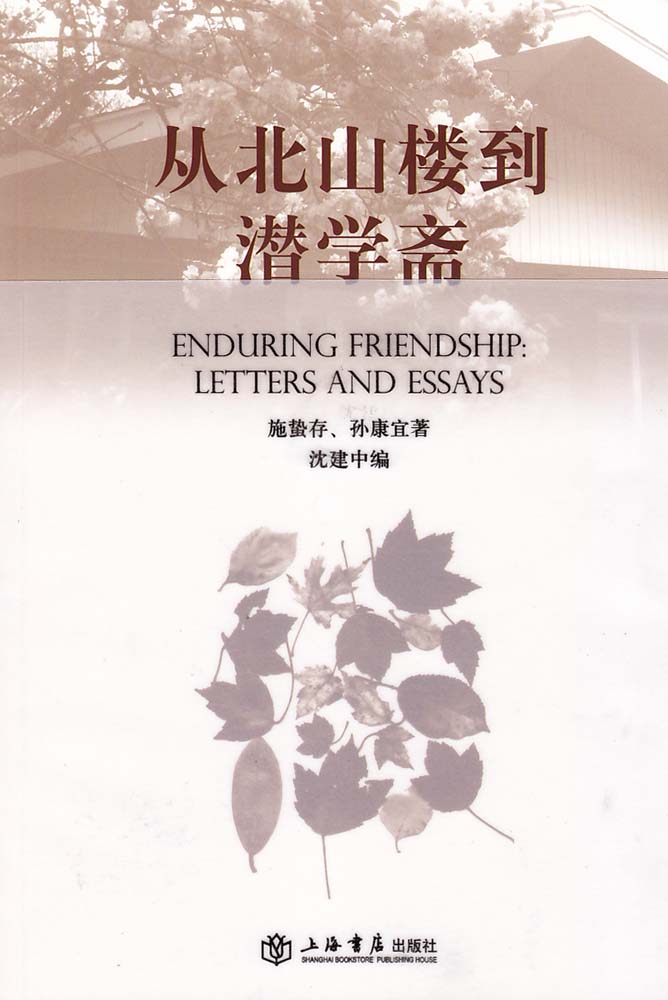

也就是在施蛰存从蛰伏下站起来舒展腰身的初期,远在美国的孙康宜初到耶鲁大学东亚系讲授中国古典诗词。1984年某天,她收到她母校普林斯顿大学出版社所转一封邮自中国的短函,拆开一读,原来是海内外瞩目的施蛰存教授所寄。老教授正在办他的《词学》集刊,说是欣闻孙的英文书The Evolution of Chinese Tzu Poetry: From Late T'ang to North Sung(《晚唐迄北宋词体演进与词人风格》)在美出版,希望能寄赠他一册。孙康宜立即回信寄去她的新书,从此在施老的居室北山楼和孙自己的书房潜学斋之间展开了长达十五六年的通信,这些信绝大部分都收入《从北山楼到潜学斋》(沈建中编,上海书店出版社即将出版)一书上辑交游篇内。

笔者也是在新时期有幸重返大学读书,得了个古典文学的硕士学位,与施老和康宜可谓同行,对国内该领域的治学情况自然比较熟悉。读了他们两个忘年交的通信,再对比我当年就学处的老教授,一下便可看出施老异于和优于他们之处。施老小时在松江受过特殊教育,既有扎实的国学功底,也有童子功的英文训练,正因受益这一难得的学业底子,后来造就了他学贯中西,华洋杂糅的知识结构。比起我那些老师都不通外文的情况,施老的兴趣和视野显然开阔多了。其次,施老从小就娴熟辞章,属于那种才子型的文学青年,晚年转入古典文学教学和研究,好比名角从舞台上退下来当教练,自有他源自创作的功力,可谓“秀才说诗胜学究”,比死板的学院派就显得更通灵秀之气。他在长期的蛰伏期除攻研金石钻考据,之所以还有精力浸淫闺秀诗词,当属他少年才情至老不衰所致。上世纪八九十年代,女性主义批评在北美兴起,受此影响,中国古典文学研究界对妇女文学也开始有所关注。最让孙康宜感到庆幸的是,正当她初步涉足明清才女研究,与施老的书信交往使她大开眼界,收获了来自天外的启发和指导。

两人的书信篇幅多比较短小,基本上以事务性和信息交流方面的内容为主。如上所述,施蛰存英文功底很好,老人遭受了几十年的信息封闭,但在通信中谈起英文书籍,仍所知良多,且有青少年一般热烈求知的欲望,对可能求得的英文读物,常表现出嗜食美味的贪馋。翻阅他与孙康宜的那些通信,你会发现,老人常向孙索讨各类英文读物,而孙也很热心为对方采购邮寄。从Times的文学副刊到《纽约时报》的“书评周刊”,从美国的少年读物到费正清的中国史著作,乃至Erotica画册和萨德(Sade)的淫虐狂小说。所有这一切对一个年轻时曾以新感觉小说一度蜚声文坛的作家来说,不失为“老夫聊发少年狂”的阅读宴飨。1991年春,施老收到康宜所寄邮包后兴奋之极,他写信对康宜说:“你的邮件,像一阵冰雹降落在我的书桌上,使我应接不暇。朱古力一心,书三册,复印件一份,笔三枝,俱已收到。说一声‘谢谢’,就此了事,自觉表情太淡漠,但除此以外,我还能有什么办法呢?”感情这东西有时也是很讲实际的,它需要体现为物质的量化,对于久处困窘的老教授来说,收到一大堆礼物,毕竟是件很激动人心的事情。他高兴得有些稚气,好像圣诞树下拆开彩纸封的孩子。

|