|

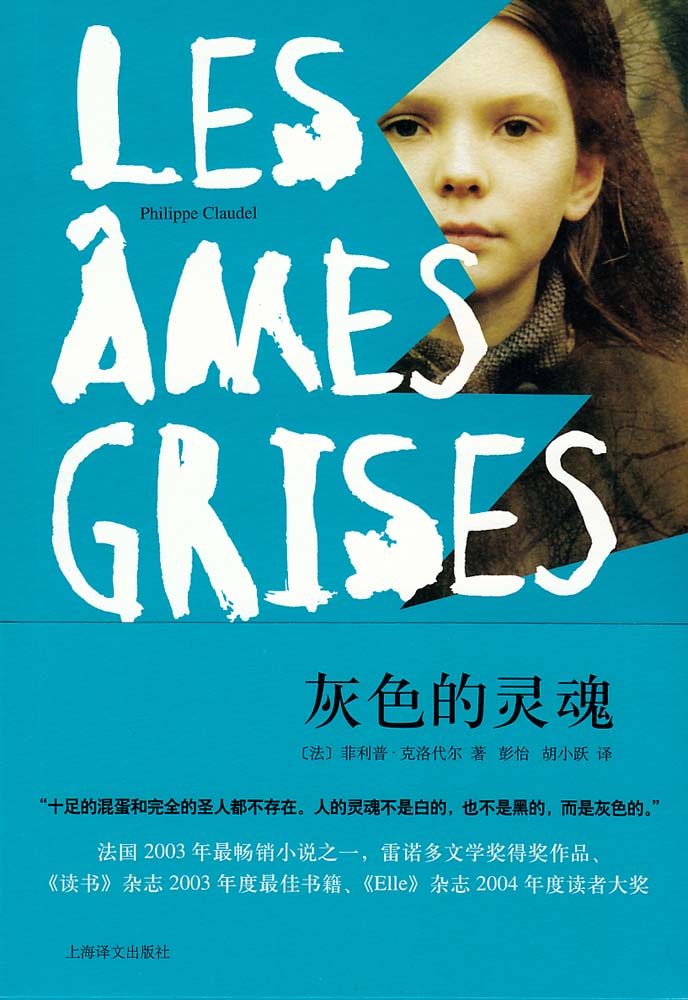

从法国作家菲利普·克洛代尔获中学生龚古尔奖的作品《布罗岱克的报告》中,可以看到他2003年获勒诺多奖作品《灰色的灵魂》的影子,两部作品中的故事都发生在法国东北地区,均涉及到战争的影响、美好被扼杀和生命的消失。 从法国作家菲利普·克洛代尔获中学生龚古尔奖的作品《布罗岱克的报告》中,可以看到他2003年获勒诺多奖作品《灰色的灵魂》的影子,两部作品中的故事都发生在法国东北地区,均涉及到战争的影响、美好被扼杀和生命的消失。

两部作品都以第一人称展开叙述,《灰色的灵魂》中,叙述者“我”讲述了一个由小女孩“三色花”的死亡而展开的故事。案件发生在多年前战线边缘的小镇,随着案情推进,读者仿佛与叙述者一起一步步接近真相,嫌疑人被锁定为离群索居又高傲的检察官,可一个逃兵被逼认罪,案件草草了结。但“我”依然追寻线索,然而一封久远的来信却使得谜案更加扑朔迷离,恰如题目所言,一切都是灰色的,叙述者也在讲述完后走向了灰色的结局。

《布罗岱克的报告》中主人公“我”名叫布罗岱克,在刚经历战争蹂躏的小镇上,“另外那个人”遇害,而“我”是记录此事经过的记录员。“那个人”是外号,小说中没人知道他的真实姓名。在调查过程中,“我”不断忆起大清洗和从集中营死里逃生的经历,更清楚地认识自己,认识别人,探寻真相。小说结尾,“我”上交了承载真相的报告,却被镇长付之一炬,最后“我”带着家人离开了小镇,在美丽山林中穿行远去。

真相的缺失

两部作品都有侦探小说的影子,但并没有如传统侦探小说一样最终揭开真相。作者认为,若不是真正的目击者或经历者,调查者始终不可能得到百分百的真相,但是小说叙述者们依然在讲述和记录,试图得到真相。因为有些事情应该让人知道,真相不应被埋没,只要发生过就必然存在历史里,定格在时间里,不会被更改粉饰。

《灰色的灵魂》中,小女孩“三色花”之死被称作是“事情”。“事情”一词代表了对未知真相的猜测以及对可能的真相所带来的痛苦的逃避。叙述者“我”的身份是警察,“一辈子都想把它们拼凑起来,重新缝合起来,以便讲述它们,讲给大家听”。在执拗追寻真相的路上,“我”停不下来,要得到一个答案,搜集着线索以证实自己的猜测。然而“我”的猜测即便再与真实相似,也不能成为其本身。“我”如实记录下所能得到的真实,然而历尽辛苦所求的竟也只是真相的仿制品,在事件末尾回首追寻过程,“我”觉得充满讽刺意味。

“我”的调查和推断都将凶手指向检察官,然而一封耽搁了6年的信揭示了也许存在另一个真相——背上杀人罪名的逃兵真的是同类型案件的杀人犯。可信上所说的就是真相吗?谁又能肯定“三色花”的案件也是他所为呢?我们追寻的真相依旧是灰色面庞,看不清但是又如此真实地存在着。

《布罗岱克的报告》中“我”同样是调查记录者,叙述一开始并没有交代要记录什么。整个小说的叙事总是绕开核心问题,而不断回忆背景和历史。小说开始便说到“我同那事毫不相干”,只能从旁人的叙述和痛苦回忆中,努力尝试记录出案件真相。

死去的“那个人”也是记录者,他通过绘画记录和表达小镇的一切,让看画的人不仅看到风景更看到自己内心。曾有传说,“那个人”是上帝派来为最后的审判做记录的,而画画“是一种表达方式”,于是应邀来看画的村民们感到恐惧,他们害怕自己内心罪恶的真相被曝光,把画都扔到火里。人们害怕的其实并不是“那个人”,而是自己。他们害怕被人看清内心,想努力隐藏真相。对内心真相被曝光的恐惧,使他们决定除掉心头大患。

“我”作为“记录者之记录者”,从侧面把“那个人”和镇上居民相处的点滴记录下来,并不执著于究竟发生了什么,而去追寻发生的原因——人内心的真相。虽然“我”发觉了所谓真相,但并不能改变已发生的事情。 正如小说开篇所言:“事实真相,它可能斩断人的双手,留下的伤口可能让人难以带着它们继续活下去,而我们当中大多数人所希冀的,只是活下去。活得尽量少些痛苦。这就是人性。”

同时,“我”心中也有害怕面对的真相。集中营的经历就是“火山口”,它使“我”试图逃避隐藏的真相。“我”的难友大学生莫施·克尔玛曾说:“你应该讲述,讲述发生的一切。你要讲车厢里的事,也要讲今天早上的事,布罗岱克,为了我,你应该讲,为了所有的人,你应该讲……”于是真相将被讲述,“我”记录下集中营发生的一切,直面它,尽管我对自己曾经的行为感到不耻。

每个人都有这样的“火山口”,它常常在不经意间出现,是人们最不愿意提及、最害怕面对的事情,但它就那样以一个巨大的黑暗形式存在着。“活着,继续活着,这也许就是确认现实并非完全真实,这也许就是在我们熟悉的现实变成了难以承受的重负时,去选择另一个现实?”真相的重点是否并不在于其本身,而在于我们对待它的态度?认识到令人恐惧的真相就在那里,认识到它之所以变得模糊,蒙着灰色的面纱,就是因为我们内心中的恐惧。

|