|

对82岁的法语翻译家刘方来说,在翻译生涯的尾声拿到第五届傅雷翻译出版奖,是一个意外。 对82岁的法语翻译家刘方来说,在翻译生涯的尾声拿到第五届傅雷翻译出版奖,是一个意外。

“我没有思想准备,我都不知道有这个傅雷奖。”去年12月12日,一头银发的刘方缓步走上领奖台,第一句直率、坦诚的话便引得全场一片笑声。她在致辞中说出了自己多年的心声:“我从小就喜欢法国文学,把法国文学介绍到中国是我最大的愿望。”

翻译了一辈子法语小说,刘方对法国有种亲切而熟悉的认同感。她也会指出法国人的缺点:“有些人是比较矫情的,做事缺乏计划,随意得很。”

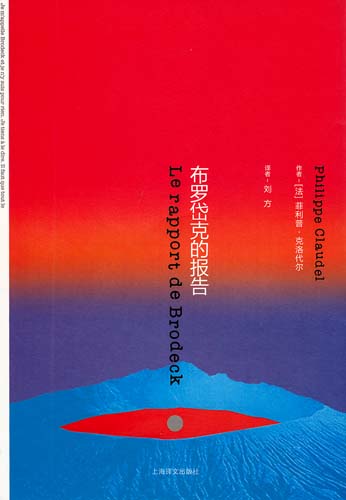

傅雷翻译出版奖授予的,是刘方的最后一部译著,法国作家菲利普·克洛代尔的代表作《布罗岱克的报告》。小说曾获2007年法国中学生龚古尔奖,讲述法德边境一个小村庄里发生凶杀案,村里的大学生布罗岱克负责调查神秘异乡人被害事件,由此发现村庄暗藏的阴暗秘密,也唤起布罗岱克自己在战争期间的痛苦回忆。

“《布罗岱克的报告》写到1933年的德国国会纵火案,主人公自述了他在集中营受到的很多折磨,特别感人。做翻译那么多年,这是唯一一部让我流泪的作品。”刘方花了半年时间译完这部小说,而这也成为她封笔之作。

杜拉斯法语不好,蒙田最难翻译

刘方选择《布罗岱克的报告》作为翻译生涯的结尾,其实很偶然,“上海译文出版社原来想让我翻译杜拉斯。我翻过她的《成天上树的日子》,实在是不喜欢。后来出版社给我推荐了菲利普·克洛代尔,我一看就觉得有意思。他的法语很成熟,叙述脉络也非常清楚,塑造的人物也很生动。”

刘方对翻译有一套自我选择标准。她不喜欢杜拉斯那种断断续续、敏感而神经质的语言风格,“杜拉斯的文字不是很好,甚至有错误。她是一个法侨,法文的修养不见得非常好。我总觉得她心理上有点儿不太健康,简直不知道在说些什么。”听闻杜拉斯是当下文艺青年的最爱,老人家爽朗地笑起来:“真是太不可思议了。也许中文翻得可以,小年轻就喜欢。”

她还是喜欢十九世纪的法国文坛,雨果、福楼拜、阿尔封斯·都德都是她最爱的浪漫主义和现实主义作家。从上世纪80年代初开始,刘方陆续翻译出版罗伯尔·默尔勒的《倾国倾城》、雨果的《冰岛恶魔》,以及《格兰特船长的儿女》、《都德小说选》、加缪的《鼠疫》等作品。

1988年翻译出版的《冰岛恶魔》,是刘方从雨果的作品中挑出来的。这部充满怪诞想象力并带有浓厚浪漫主义色彩的小说,是雨果18岁时以笔名发表的第一部作品。“雨果的文字非常好,他是一个非常热情的人,感情充沛得不得了。”刘方说,文如其人,她常常会通过作家的文字来揣摩他们的性格,“我喜欢福楼拜和伏尔泰,但最喜欢的还是都德。他的文字充满感情,不晦涩,很温馨,甚至带有法国南方人的幽默。”

去年,刘方花了大半年时间投入《蒙田随笔全集》的再版工作。这部1996年由多位翻译家合译的巨著,因为隔了18年,重新审视竟看出许多错误。让刘方懊恼的是,上世纪九十年代初,她为了翻译蒙田的著作还专程去法国待了两个多月,请教研究蒙田的法国学者、专家,字斟句酌探讨翻译细节,“没想到还是有那么多错误。研究蒙田就像研究《红楼梦》,是不断发展,不断有新体会的。我们这些翻译者看得多了,理解在变化,法国学界对蒙田的研究也有了一些新的解释。”

整个翻译团队用了几乎一年时间从头翻译《蒙田随笔全集》,这个浩大的工程让刘方依然坚持她的观点,“翻译蒙田非常难。蒙田用的是古法语,经过蒙田研究者改写成现代法语之后,还是难。他的文章基本上是杂文,不像小说有一个故事。他写东西好像有点故意要弄得很晦涩,你要琢磨同一个词在他文章中的不同位置究竟是阴性还是阳性。”

“干事情就是要有兴趣”

建国前,在书籍并不充裕的年代,刘方就在家人影响下把能读到的翻译文学作品都读了,小学时印象最深的就是莎士比亚的文字翻译得极为诗意。

1964年,刘方进入中央电视台新闻部,负责新闻翻译,“我们的工作就是把新闻翻译成法语对外播出。"文革"期间,经常要报道江青等人的讲话,我不喜欢这样的工作。”当电视台内部兴起激烈的派别斗争时,刘方独自抱病在家,长期回避。

回想起那十年,刘方谈得最多的就是她所读过的书,她坐在客厅沙发上,把手抬平,向我们形容她看过的大仲马小说堆起来差不多有一米高,“北京图书馆里有大量的外文书,我借了好多法语小说。那时候看福楼拜、大仲马、巴尔扎克、罗曼·罗兰,两三天就读完一本。”上世纪九十年代人民文学出版社出版的《巴尔扎克全集》,被她称为“最伟大的翻译工程”,这套已经绝版的书,就珍藏在她客厅书橱的最上层。

“文革”一结束,刘方申请离开央视,去中国外文局主办的《中国文学》杂志社工作。在当年,这个举动是不可思议的,“外文局通常都是政治不大正确的人才去的单位,待遇也差很多。”刘方说,她考虑得很清楚,她只想搞文学翻译,“做事情就是要有兴趣,否则肯定干不好。”

|