|

孙家晋(1918年12月—2010年9月),笔名吴岩,江苏昆山人。文学翻译家,作家。中共党员。就读于暨南大学外文系时,与同学创办《文艺》月刊,得到中共地下党支持。所作小说《离去》曾被收入苏联出版的《外国文学》(英文版)中。后从事中学教学、报刊编辑、善本图书整理、文学译著工作。新中国成立后,历任文物局办公室主任、上海文艺出版社室主任、人民文学出版社上海分社副总编辑、上海译文出版社社长兼党组书记。 孙家晋(1918年12月—2010年9月),笔名吴岩,江苏昆山人。文学翻译家,作家。中共党员。就读于暨南大学外文系时,与同学创办《文艺》月刊,得到中共地下党支持。所作小说《离去》曾被收入苏联出版的《外国文学》(英文版)中。后从事中学教学、报刊编辑、善本图书整理、文学译著工作。新中国成立后,历任文物局办公室主任、上海文艺出版社室主任、人民文学出版社上海分社副总编辑、上海译文出版社社长兼党组书记。

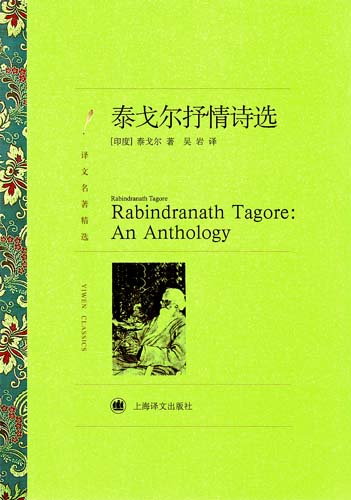

著有小说集《株守》;散文集《风云侧记》、《落日秋风》;电影文学剧本《倪焕之》;译有《克雷洛夫寓言》、《农民》、《小城畸人》、《漩涡》、《哥萨克》、《塞瓦斯托波尔的故事》、《流浪者》、《泰戈尔抒情诗选》、《心笛神韵》等20余种作品。

《泰戈尔抒情诗选》获全国1980—1990年优秀外国文学图书奖一等奖。《小城畸人》、《漩涡》、《农民》均获外国文学图书奖特别奖,荣誉奖。因在文学翻译工作中成绩突出,被中国作协授予鲁迅文学奖——全国优秀文学翻译彩虹奖。

泰戈尔清新隽永、富涵人生哲理的诗深受读者喜爱,读了泰戈尔诗集译本,就知道了吴岩。他翻译的泰戈尔,至今脍炙人口,被誉为国内的范本。用婉约恬淡的汉语表现的诗句,将读者忘情地引入泰戈尔的世界。游弋泰戈尔诗句中,读者体味到译者入神的境界。吴岩说:“自己十多年来,基本是在泰戈尔所创造的境界里度过的。云蒸霞蔚,潺潺雨声和悠悠笛声,确实给了我不少美的享受和愉悦……”。翻译到了这种境界,和创作是很少差异了,吴岩把这种创作意境叫作“梅开二度”,真是再确切不过。他还写得一手好文章,以吴岩为笔名的散文,那是带着古典风范的优美文字。许多人知道吴岩,却并不知道他的真名叫孙家晋,真名成了公务用名。

在虹口宝华里一幢石库门里,笔者看到了孙家晋生前留在这里的印迹。从1946年到2010年,漫长的半个多世纪,孙家晋一直居住在这里直至驾鹤西去。他没有给儿孙留下丰厚的物质财富,留下的是他的几十本熠熠生辉的译著和文学作品。笔者环顾满屋整齐排列的书籍,每一本仿佛都在讲述着一个动人的故事。

孙家晋最初是以小说创作步入文坛的。日本侵略者攻占上海后,还是上海暨南大学外语系学生的孙家晋,目睹了日寇的暴行和社会的黑暗,写出第一篇小说《惊蛰》,发表于《一般》杂志。他与几个热血青年合办的《文艺》刊物,得到上海地下党文委林淡秋等党员作家的热情支持,前后出版了16期,冲破了“孤岛”的沉寂。期间,他的小说《离去》《彷徨》等也在《文艺》上刊登。1948年4月,孙家晋的第一部小说集《株守》,在巴金主编的“文学丛刊”上发表。其在《跋》中写道:“一直在沦陷了的江南,度着蚁民的生活,因而写下的都是在敌人的羁轭下人民的生活和疤痕,想藉此让人明白一点沦陷区人民的苦难和意志。”孙家晋的另两篇小说《中学教员》和《天堂哀歌》,发表在柯灵主编的《万象》杂志上。安徒生童话的翻译者李健吾建议孙家晋用一个固定的笔名,原本用好几个笔名的孙家晋,自此选用吴岩,因吴岩是苏州人,古称苏州“吴”,他以做岩石般硬朗的人自励。受孙家晋作品和思想的影响,他的学生刘子蓉毅然赴苏北参加革命,成为新四军的随军记者,采写了一篇篇极富革命斗志的战地报道,后在一次采访中英勇牺牲。

1946年6月,孙家晋和蒋天佐等抗战时期在上海坚持斗争的进步文学工作者,创办了《大公报》上海版的《大公园》副刊,以特殊的战斗手法,发表中共文艺工作者的影剧评论和一些具有现实意义的剧本,在读者中很有影响力。由于刊用了不少进步文章,孙家晋被《大公报》辞退。为维持生计,他到一所中学做英语教师,并在图书馆兼职。期间,他翻译了舍伍德·安德森的《俄亥俄·堡士温》,发表在赵家壁主编的《晨光世界文学丛书》上;翻译了列夫·托尔斯泰的《哥萨克》,由开明书店出版。

|