|

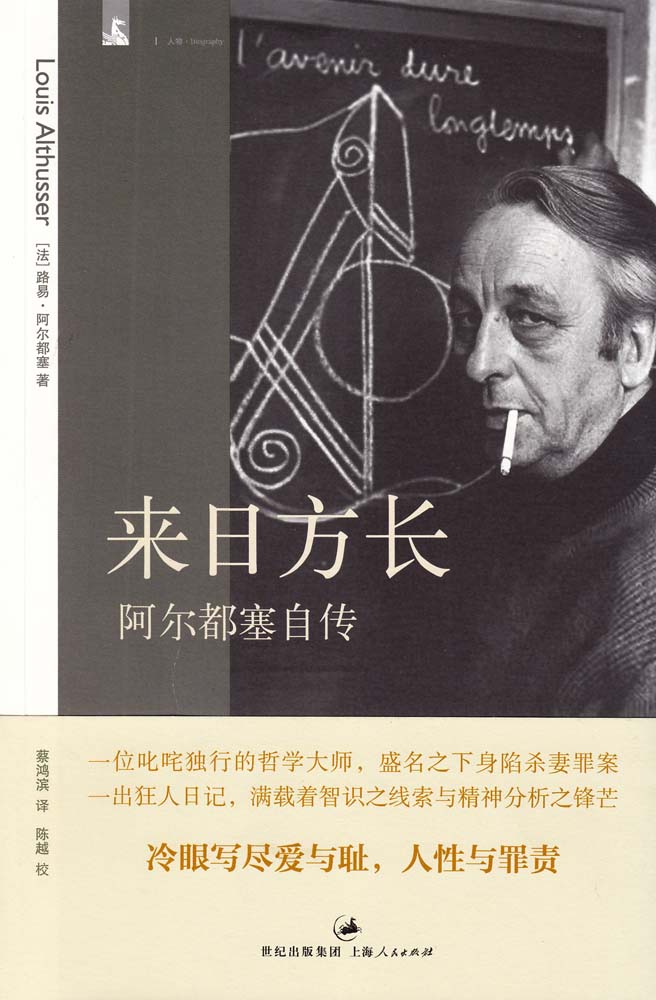

托尼·朱特是我十分喜爱的当代史学家,他的著作,尤其是《沉疴遍地》,让我有了难得的阅读快感。从此,对他的著作就有了一种特殊的期待。他的著作《重构价值——反思被遗忘的20世纪》与阿尔都塞的自传《来日方长》几乎同一时间出版。我对阿尔都塞一直有兴趣,正好《重构价值》中有一篇朱特给《来日方长》写的书评,就拿来先看,不料大失所望。这不是人们对一个知名史学家所期待的那种持平之论,相反却是一篇随意表达他对传主不满和轻蔑的文字。偏见比无知离真理更远,这篇书评差相仿佛。 托尼·朱特是我十分喜爱的当代史学家,他的著作,尤其是《沉疴遍地》,让我有了难得的阅读快感。从此,对他的著作就有了一种特殊的期待。他的著作《重构价值——反思被遗忘的20世纪》与阿尔都塞的自传《来日方长》几乎同一时间出版。我对阿尔都塞一直有兴趣,正好《重构价值》中有一篇朱特给《来日方长》写的书评,就拿来先看,不料大失所望。这不是人们对一个知名史学家所期待的那种持平之论,相反却是一篇随意表达他对传主不满和轻蔑的文字。偏见比无知离真理更远,这篇书评差相仿佛。

虽然效果都是为后来不满甚至厌恶他们的人提供了进一步攻击乃至抹黑他们的证据,但阿尔都塞的《来日方长》的初衷却与卢梭的《忏悔录》相当不同;卢梭写《忏悔录》是要向世人表明心迹(从意识到激情的主观内心),如斯塔罗宾斯基(Jean Starobinski)所指出的那样,是要对人对己都充分“透明”。至于是否能做到,那是另外一个问题。而阿尔都塞写他的自传固然也是要让世人明白他是怎样一个人,他希望能够像卢梭一样诚实地说:“请看!这就是我所做过的,这就是我所想到的,我当时就是那样的人。”但根本目的是为自己辩护,确切地说,为他“杀妻”案辩护。这就是为何他是要“解释”他的行为,而不是单纯叙述它们。

说起来“杀妻”要比卢梭承认的那些蝇营狗苟之事远为夺人耳目,后者只不过是“道德”问题,而前者却是“法律罪行”。记得当年读研究生时得知阿尔都塞“杀妻”,震惊之余,也觉得像他这样公开的“反人道主义者”犯此罪行,也不奇怪,正反映了他哲学立场的本质。但我们现在知道,这个不幸事件只是一个精神病患者在病中的一时失手,因此,经过医生的诊断与证明,法国司法当局决定对阿尔都塞不予起诉,也就是说,法律认为他无罪。这在《来日方长》中写得清清楚楚。

但给此书写书评的朱特不管这个。在他看来,阿尔都塞“杀妻”,是要报复“她将他引到共产主义思想”,是出于他“惊人的自恋”。尽管阿尔都塞自己说:“我是通过库热雷和昔日在里昂的抵抗运动成员(勒塞夫尔等人)才得以了解共产主义的。”(第221页)而他的朋友雅克·马丹(Jaques Martin)则是最早指导他读马克思著作的人(他的代表作《保卫马克思》就是献给此人的)。他认识库热雷和雅克·马丹都早于认识他后来的妻子埃莱娜。虽然“埃莱娜那悲剧性的全部经验”也对他认识共产主义有帮助,但从根本上说,曾经是虔诚天主教徒的阿尔都塞“是通过公教进行会的那些天主教组织,才得以接触到阶级斗争,因而了解马克思主义的”(第219页)。在其自传(尽管阿尔都塞本人并不认为它是自传)中,阿尔都塞对他与马克思主义的关系以及他对马克思思想的理解进路都有描写,但这丝毫不能影响朱特的判断。如果无征不信是对史学家的起码要求的话,那么朱特对阿尔都塞的结论不像是个史学家,倒像一个临时客串的心理医生。只是这个“医生”对他诊治的“病人”无丝毫同情。至于阿尔都塞与他妻子的关系,尤其是他们的精神关系如何,《来日方长》中有令人印象深刻的描述,不怀偏见的人读了之后大概都不会接受朱特的评论。

在朱特的笔下,阿尔都塞不仅是个“心智不健全”的人,而且是个“才智平易”的“平庸的哲学家”。他很可能是“由于认识到自己才智平庸,才导致他变沮丧,所以精神失常”。为了证明阿尔都塞的平庸,他现身说法,提供了自己上世纪六十年代末在巴黎的课堂经验,说阿尔都塞的讲课对他毫无助益。阿尔都塞像“中世纪的某些小学究”,他的沉思“毫无结果。除了深奥的政治辩解,它们没有论据,没有明显可鉴的实际应用性”。他实在弄不明白,“英国和美国的学术界为何崇拜阿尔都塞”这样一个心智不健全者。当一个人认为所有人都应该像他那样思想时,就会有朱特这样的“不明白”。

|