|

又到马年。 又到马年。

2002年,我们第一次策划了这样一种年度回顾方式,邀请各行各业的作者,和大家分享他们个性化的阅读体验。转眼十二年过去了。真是世事变迁,2013年,连万圣书园的创始人刘苏里先生都感慨,书读少了!因此,我们更感谢此次为我们撰稿的旧雨新知!

“这件事,我一直保留着完整而准确的记忆,直至其中的细枝末节。在我饱经磨难之后,它已永远刻在了我的心中——那是在两个黑夜之间,一个是我从中醒来的不知哪个黑夜,另一个是我又要进入的黑夜。我将说明它是何时以及如何发生的:这就是那个杀人的场面,像我经历过的那样。”

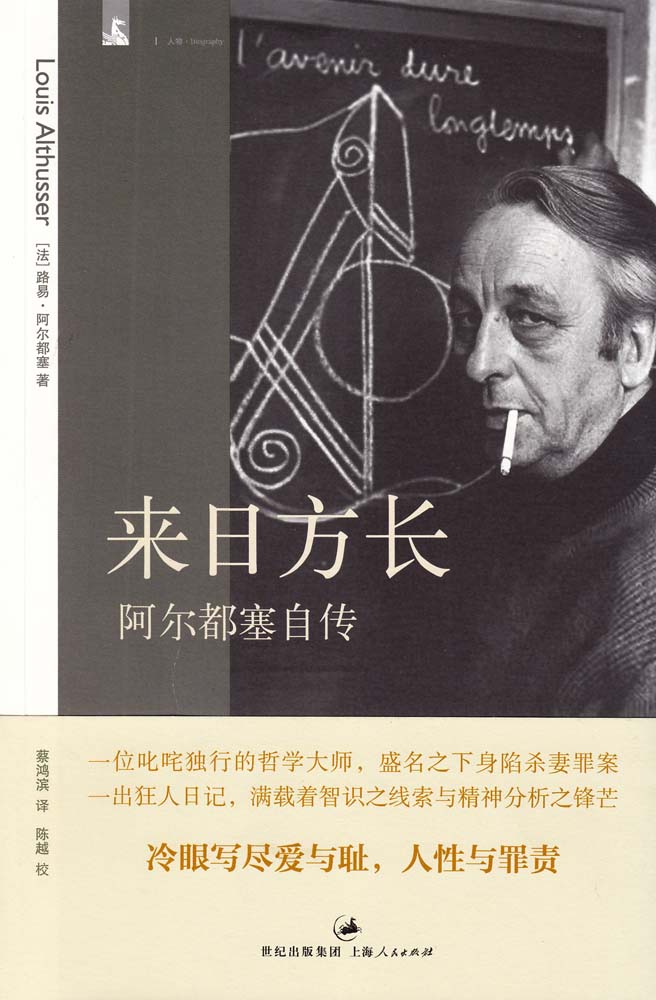

这是《来日方长——阿尔都塞自传》的开头,整个2013留给我最深刻记忆的一本书。

1980年,阿尔都塞因勒死妻子埃莱娜而进入精神病院,法院判决“不予起诉”,舆论很愤怒,阿尔都塞自己也很郁闷,因为他并不打算逃离,他渴望在法庭上把自己和盘托出。时隔五年,他把准备在法庭上的陈述写成了这本《来日方长》,从精神分析的角度回顾了自己的一生以及当时的整个时代氛围。

这本书让很多声讨过阿尔都塞的人更加不满,他们认为他的自我辩护冰冷虚伪谵妄,但我被“谵妄”中涌现出来的阿尔都塞所震慑。甚至,我也不想把这本书看成封底广告的“一部惊世忏悔录”,这是激进年代的激进灵魂,他昔日的疯狂已经构成今天的潜意识,而最珍贵的是,他从来不曾以逃离的姿态忘记他身体前后的黑夜,无论是书中的细节还是思考,其惊心动魄处,历久弥新。

“拒绝逃离”,是我2013的阅读主题。诺贝尔文学奖今年颁给了加拿大人爱丽丝·门罗,门罗获奖有点令人意外,因为她的短篇似乎没有好到令人感觉可怕的地步,不过她的代表作《逃离》表达的女性观我很认同。

卡拉十八岁的时候,逃离父母和男友克拉克来到小镇生活。但很快,爱情被生活剥光了衣裳,卡拉准备第二次逃离。仓促上路的卡拉在真正进入逃离之路时,突然看到了生活的真谛,她被惶恐击中,不顾一切地在最后一站下了车。她打电话给克拉克,请他来接她。

卡拉对“逃离”的最后拒绝展示了门罗的力量,也展示了她对这些年女性主义的直接批评:娜拉离开丈夫不是出路,不是胜利。拒绝逃离的卡拉具有一种永恒性,虽然女性主义可能看不上这种和生活的讲和,但我认为一辈子生活在小镇上的门罗通过《逃离》确立了她和莎士比亚的关联,从《驯悍记》到《逃离》,理论感到狼狈的时候,恰是写作获得意义的时辰。

逃离闪念,超克逃离,这是二十世纪留给我们的遗产,虽然门罗在这个主题上的写作其实从20世纪六十年代就开始了。同样在六十年代,另一个拒绝逃离的作家是彼得·汉德克。2013年我们有幸读到了汉德克的好几本书,《骂观众》是其中最著名的,虽然不是我个人最喜欢的。

《骂观众》可以算是汉德克的成名作,此书如果能够早几十年到中国,那汉德克在中国的声名大概会盖过贝克特,因为他的先锋性包含了现实主义的坚硬内核,既是文艺批评,也是社会批评。虽然晚了点,但在眼下这个甜蜜蜜的小时代,作家普遍讨好读者,剧作家热衷献媚观众的年代,《骂观众》依然有效,依然有着刚出道时的力气:对于穿戴体面的剧作家,这本书直接扑上去扒了他们的衣服。汉德克对他同时代作家的批评依然适用于现在:这些白痴化和装饰性的文字,只能令读者对现实产生错误的观感。

如此,《骂观众》便以最朴素的方式进行戏剧或者说人生的自我揭露,而你们,观众,谁也不要逃,骂的就是你们!

过去的一年,还有谁用这样坚硬的风格质问我们批评我们呢?我猜想,余华在动笔《第七天》的时候,一定也试图用一种硬现实主义来面对时代,可惜的是,感伤的眼泪模糊了他的决心,使得整部小说没有比网络新闻提供更多的视角,我把这种简易的写作视为一种逃离,这就像陈凯歌张艺谋们从《黄土地》的撤离。相比之下,苏童的《黄雀记》虽然依旧是在香椿街故事的延长线上做文章,小说风格也一如既往地诡谲隐秘,但是和余华试图逃离中国的姿态不同,苏童用“黄雀”意象致敬了一个令人百感交集的中国存在。在任何意义上,不准备出逃的苏童都会比中国绝望主义的余华更动人。

而整个2013,朱永嘉先生是我个人阅读史里的“年度拒绝逃离人物”。在很多人对自己的文革经历主动失忆或煽情忏悔时刻,朱永嘉先生不卑不亢,文革不远,历史没有终结。他的姿态,让我想起阿尔都塞在写完《来日方长》后的心情:生活,尽管坎坷,仍然能够是美好的。

仍然能够是美好的。这是阿尔都塞,是爱丽丝·门罗的信心,我想,在本质上,这也是苏童是余华的信心。

|