|

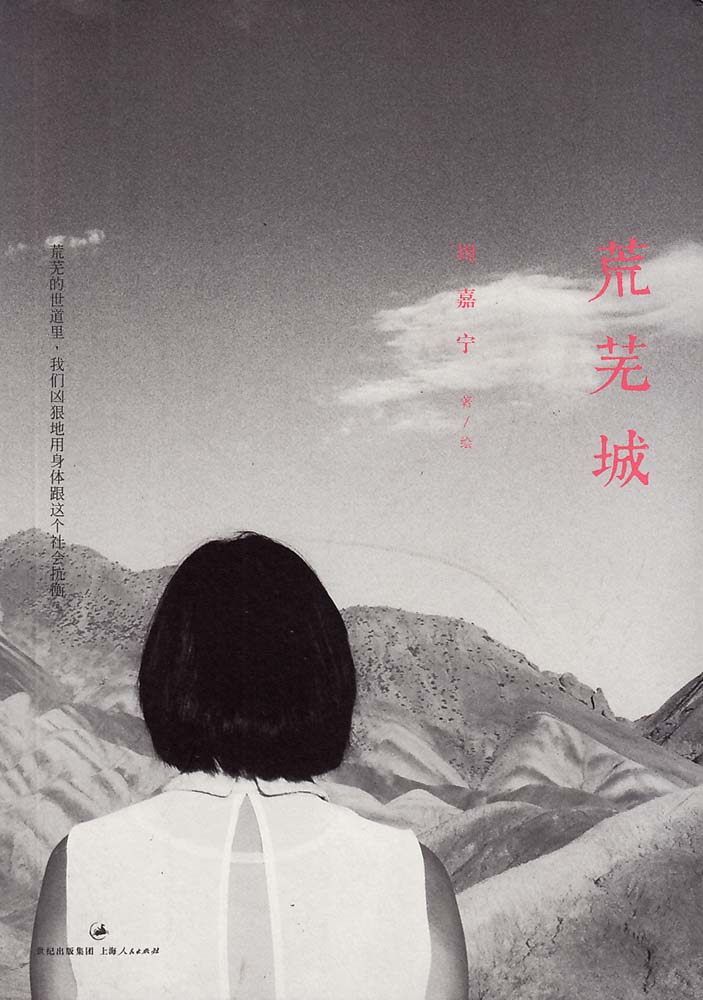

周嘉宁新写的《荒芜城》,最近在《收获》上刊登。 周嘉宁新写的《荒芜城》,最近在《收获》上刊登。

当年“新概念”获奖者中,韩寒、郭敬明、张悦然现在已名利双收。同样是“新概念”一等奖得主,周嘉宁也还在坚持写作。但她走的,却近乎是一条纯文学的路。

之前,周嘉宁说,作家这个身份,在上海是很“穷”的。实际上,周嘉宁出版过五部长篇小说,四个短篇集,和张悦然一起做文学刊物《鲤》,还为一些杂志撰稿,产量颇丰。“上海的物价很高,我自己租房子住,又热爱市中心的生活。不能算穷,就是普通。”

偶尔,周嘉宁也会来杭州,喜欢住在灵隐旁边。“那一带很美,随便走走都很美,东西又好吃。”

如今,周嘉宁是《鲤》的文字总监。

最近的一期《鲤·变老》里,他们讨论了一个略微敏感的话题——“变老”。“30岁的我,作为女人当然怕老。老不可能是优雅的。”

A 关于写作与《荒芜城》

记者(以下简称记):除了前几年去北京呆过三年之外,你的生活大部分时间都是在上海度过的,你怎么看这两座城市的差异?对创作来说,哪个城市能带来更多灵感?据说你从小生活在静安寺百乐门附近,家乡上海在你结缘文学的过程中扮演着怎样的角色?

周嘉宁(以下简称周):自从在北京住了三年以后,再回到上海,我就丧失了地域观念,城市本身不会带给我太多的灵感,最重要的始终是人而不是环境。

记:《荒芜城》是什么时候开始写的,写了多长时间?为什么会想到写这篇小说?小说中出现的人物“微微”,你的小说《寂静岭》中也有“微微”,为什么都用这个名字?

周:《荒芜城》前前后后写了大概有一年多。微微是我的一个朋友,我讨厌起人名,所以我小说中大部分的女主人公都叫微微。而《荒芜城》确实是从《寂静岭》衍生出来的。

记:你的小说中经常出现的场景是咖啡馆,现实中你也是个咖啡控吗?听说你在咖啡馆打过工?有没有开咖啡馆的浪漫想法?

周:我是个离不开城市生活的人,所以便利店和咖啡馆对我来说都是日常生活的一部分。我在上海武康路的一个咖啡馆打过工,差不多有八个月的时间。那会儿是我在学校的最后一年,25岁。之后一切的生活都发生了剧烈的变化,我因此而写了《荒芜城》这个小说。

人生各个阶段的迷惘都是不同的,《荒芜城》里彻底迷路的迷惘只在那个阶段发生。当时很多在那个咖啡馆打工的朋友都有自己开店的想法,我没有过,我相信术业有专攻,所以我是个写小说的。

记:你的大部分作品的取材都是来自真实生活,至少也来源于不经意的道听途说。在你之前的创作中,哪段故事是你特别迷恋的?接下来,又会想写什么故事呢?

周:我不太迷恋故事,我迷恋人物本身,人与人之间的近距离相处所带来的复杂而微妙的情绪,我对人感兴趣。

记:书评人btr说,《荒芜城》是你至今最好的长篇,比《天空晴朗晴朗》更节制,叙事和语言都成熟了。这些年,你也一直在成长,听到这种褒奖,有没有满足感?

周:没有满足感,他是我的好朋友,所以他只是在鼓励我。

记:当然,也有人说,《荒芜城》就像文章题目一样得荒芜,没有固定的情节线,人物模糊不定,需要有耐心才能看下去。对此评价你接受吗?

周:我非常接受。其实,我想写的就是荒芜本身。

记者:比起张悦然文字的割心割肺血肉淋漓来说,你的文字随和很多,娓娓道来,很好接受。你怎么评价自己的文字风格?你有尝试改变或者转变自己的写作风格吗?

周嘉宁:我讨厌形容词和比喻句,尽量用最简单的词语。我的案头书是海明威的短篇小说全集,我喜欢托宾的小说。我想这应该可以解释这个问题。语言是靠练的,我确实在故意练习一种自己的语言风格。

|