|

熟悉周嘉宁早期小说的读者应该不难发现,在她最擅长的小说气氛营造中,青春就像一场漫长的无期徒刑,禁寒、粗粝、敏锐,带着漫漶而典雅的诗性特质。就像她本人。很难用具象的规制来定义她,似乎所有的规制对她都是束缚,所有旁人的存在都自呈标准的严苛。说不清她具体好在哪里,却觉得她迷人。 熟悉周嘉宁早期小说的读者应该不难发现,在她最擅长的小说气氛营造中,青春就像一场漫长的无期徒刑,禁寒、粗粝、敏锐,带着漫漶而典雅的诗性特质。就像她本人。很难用具象的规制来定义她,似乎所有的规制对她都是束缚,所有旁人的存在都自呈标准的严苛。说不清她具体好在哪里,却觉得她迷人。

这似乎与本体论意义上的爱颇为类似。在我一直以来都对“爱情小说”本身的定义产生莫大怀疑的时刻里,《荒芜城》却是一个颇有力量的佐证,令人相信这个世界上无缘无故的爱与怕是深刻存在的,夹杂着简陋的自尊与自毁的蛮力。

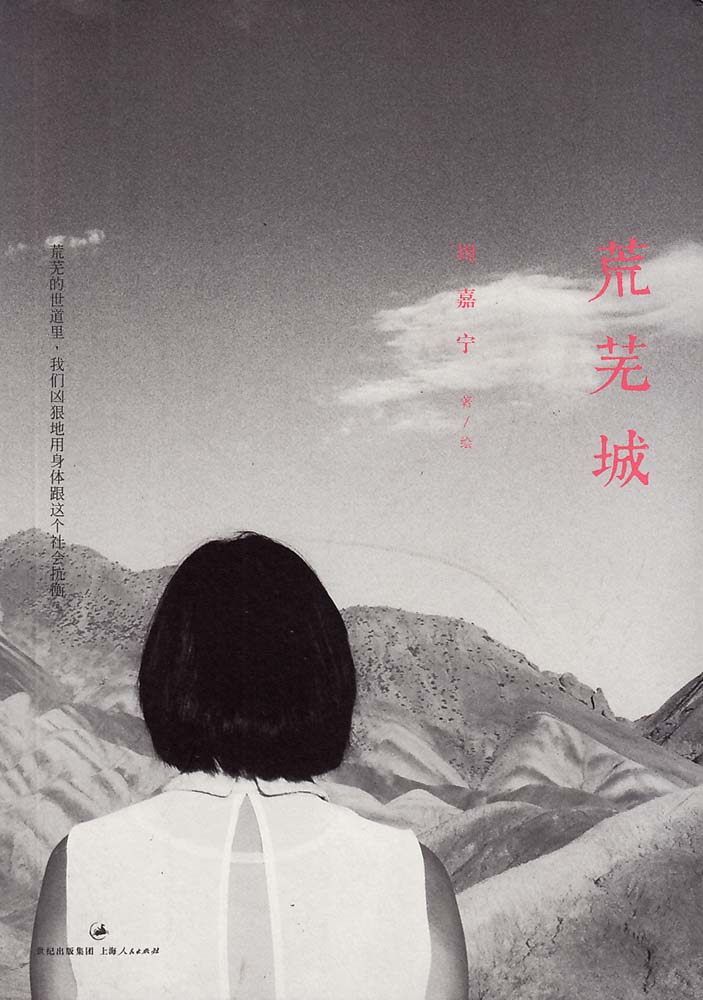

事实上《荒芜城》讲了一个非常简单而零碎的故事:“我”打工的咖啡馆里有个老朋友死去了,“我”在北京独自生活很孤独,“我”爱上一个有女友的男人很痛苦,“我”同时还和另外一个人在一起,“我”有一个好朋友微微真实却同样充满寂爱的哀愁,“我”和母亲那么相爱却彼此折磨,最后“我”离开了北京,协同那些无解的感情问题一起。在那一幕一幕本无逻辑联接的讯息中,充满了精致的拼图一般诱人的形象。颇有魅惑力的、具体到失真的描述,就像带着酒意注视一件器皿,瞪大眼睛却只看到游移的轮廓。哪怕是完整的一副拼图,远观是那样细腻的白雪初霁,细看却都是密密麻麻无法弥合的罅隙。

关于这一点,萨冈似乎也有相似的特质。《早安忧愁》里写,我对爱情所知甚少,只知道包含了约会、接吻以及厌倦。还援引王尔德的名言“现代社会唯一留下来的强烈色调是罪恶。”萨冈补充:“爱情里还存在其他东西,包含了失落。”《荒芜城》中充满了大量的对话,这些对话似乎是有所依托、有所针对,但似乎又不是。那些非日常的语言,越来越多的触及到了细民生活小情小爱之外的本质上的漠然,仿佛带有象征,最起码象征着各式各样奇怪的鸿沟。横陈于男女之间,女女之间。永远难以和解。相爱本身就远离了和解。

然而当她谈论爱情时到底在谈论什么。

这些年周嘉宁的小说中,最令人欣喜的部分,莫过于她对于死亡的关切。《荒芜城》以保罗之死开场,到末尾参与家族葬礼收场,死亡的阴影始终缭绕,仿佛“我”搬到哪里就跟到哪里。我有时觉得,在每一部周嘉宁的小说中,都那么缺乏现实意义上的“动机”,但似乎正是这种去动机化的叙事本身,带有着诚恳的惶惑,充满了青春的未名与哀愁。我唯一能找到的那种隶属于小说的“动机”,恐怕就是死亡的遽然无常所制造的无血的心灵创伤。

一次一次情感的撞击,其实都是带有死亡风险的。艰深怪诞的其实不是文艺的爱,而是宿命的再度发生。通俗一点讲,之所以会那么绝望,恐怕不是性情的错,就是欲望的错。小说中有一段是母亲谈到自己取环,那是“我”与母亲第一次谈到性。“环”是欲望的枷锁,连着血肉,也连着岁月中逐渐消失的爱的驱动力,它的最终意义是遏制生命。另一段写到一段急转直下的做爱历程,“我”似乎被一个“要一个孩子”的提议所激怒。而“我”在深陷那么多绝望的相处中似乎从未被任何事端所激怒……却被一个生命的提议恫吓到……死是永恒的,生却那么偶然。耽溺永恒是那么安全,唯情爱所创生的新生命的召唤令人惊觉恐怖。这似乎是一场严肃的对话,逆反着寻常、原初的男女生命秩序。去国籍化、去地域化、去价值评断、去秩序,一直是周嘉宁努力在小说中做的探索。她力图无关宏旨,借了一把死亡之力,靠青春情欲的尸骨滋润茁长,那是属于她私人独特的心灵景观。

所有的失去都令人难过。哪怕青春之狱被减刑。

|