|

“毛毛雨下个不停,微微风吹个不停。微风细雨柳青青,哎哟哟!柳青青。小亲亲不要你的金,不要你的银。奴奴呀只要你的心,哎哟哟!你的心。 ” “毛毛雨下个不停,微微风吹个不停。微风细雨柳青青,哎哟哟!柳青青。小亲亲不要你的金,不要你的银。奴奴呀只要你的心,哎哟哟!你的心。 ”

“夜上海,夜上海,你是个不夜城……”每天晚上,沪语学者、上海大学教授钱乃荣总会把几张老唱片放入留声机,聆听上世纪10-40年代记录在胶木唱片上的动人音响。

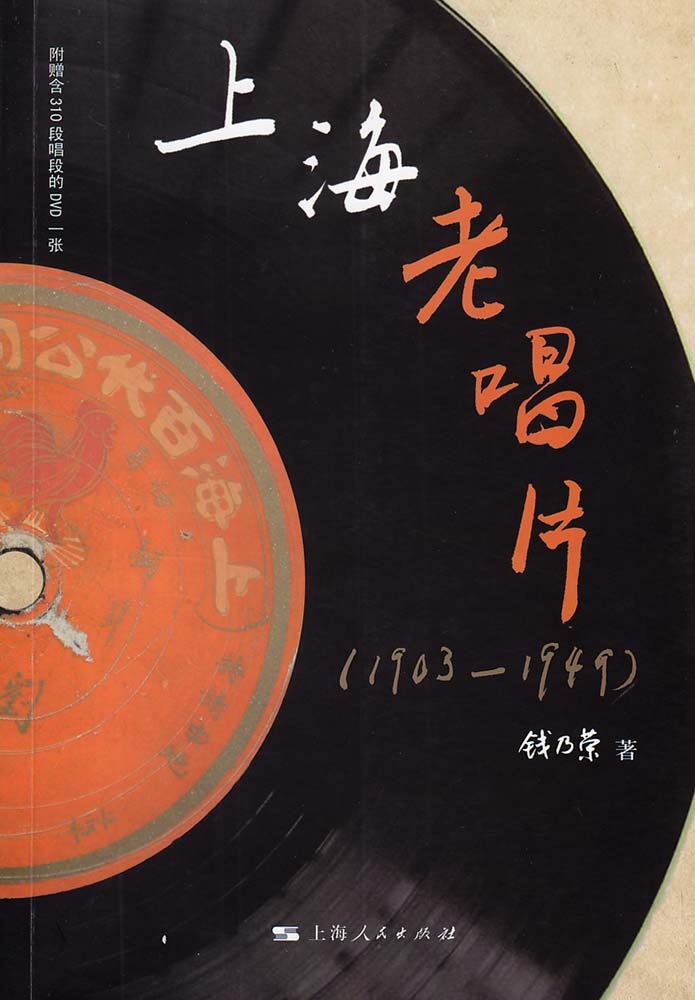

从上世纪90年代起至今,钱乃荣投入十多万元,收集了几百张1949年前发行的上海老唱片,并对这批海派文化的珍贵遗产进行系统研究。近日,他完成了《上海老唱片(1903-1949)》一书的写作,该书由上海人民出版社出版,即将在上海书展上亮相。

“写完这本书,实现了我人生中的一个夙愿。”钱教授说,“对上海老唱片的整理、出版工作才刚开始。藏有老唱片的单位应联合起来,组织力量、集中资源,将从1903年到1965年在沪出版的所有能找到的78转唱片分类整理,全部做成CD和DVD版,让这座上海人创造的文化宝库重新面世。 ”

唱片片心信息展现海派文化特征

昨天,记者来到钱乃荣家中,看到他收藏的数百张上海老唱片,尺寸比如今的DVD光盘大很多,黑色胶木给人以厚重的历史感,拿在手上能明显感受到其分量。 “这些解放前的老唱片都是78转唱片,转速很快,一面只好听不到4分钟的时间。后来科技发展了,才有了每分钟45转、33转、16转的密纹唱片。 ”钱乃荣说。

在他的指点下,记者观赏了多张唱片的片心和外套。片心印有图案和文字,包含着许多重要信息。 “你看这张1920年发行的唱片,片心上写着:‘新剧巨子王无能’‘苏州人用宁波音唱滑稽京剧《空城计》’。 ”据介绍,新剧就是西方的话剧,是留日学生回到上海始演的。新剧在上海剧场演出场间,徐卓呆等人创造出“趣剧”插演,后来演变为滑稽戏。作为与江笑笑、刘春山齐名的“滑稽三大家”之一,老家在苏州的王无能,参加的是“新剧”,用宁波方言唱了一段京剧,满口滑稽。这张唱片很形象地展现了海派文化的特征“海纳百川、兼收并蓄”。

在一叠叠堆放着的老唱片中,有许多唱片的市场价格在1000元至上万元。“这张1903年的唱片是我花九千多元拍卖来的,据我所知是最早发行的录制中国内容的上海唱片,距今110年历史,算是‘镇室之宝’吧。 ”钱教授笑着说。记者看到,这张唱片的片心上印着“小天使”商标,是由英国留声机公司出品的。它是一张单面唱片,灌录了苏滩《打斋饭》唱段,时长两分多钟。钱教授说,从上世纪30年代初上海出版的《大戏考》上看,苏滩剧目的唱片说明词的数量和长度在各种戏曲中位居第二,仅次于京戏,远远超出申曲(沪剧)、绍兴戏(越剧)、弹词(评弹)等唱片的出版数。“如果不研究上海老唱片,我们就把曾一度是上海第二剧种的苏滩及其对上海文化的贡献遗忘了。 ”

每得到一张老唱片,钱教授就会把它放入一台上世纪60年代上海生产的转速最准的206型电唱机上,聆听从电唱机里传出的乐音。因年代久远,乐音中时常夹杂着“切切嚓嚓”的杂音,但他并不介意。 “唱片中传达出的自然信息,能让我们了解那时的上海人欣赏到的是什么,为什么一张唱片的发行量会上万?如1934年发行的王人美唱的《渔光曲》唱片,为啥会卖掉十几万张? ”

走遍老唱片市场补回“文革”损失

钱乃荣说,“我是1950年开始上小学的,从小就沉浸在海派大众文化的氛围里,喜欢戏曲和音乐。从小学到大学,我尽量省下零用钱去买唱片,边听边学。 ”文化大革命爆发后,钱乃荣家里的二百多张唱片在抄家当夜除了 《社会主义好》、《歌唱大跃进》外,被一网打尽。“那时候,我冒天下之大不韪,把三张《弹词开篇集锦》密纹唱片夹在被子里带到了复旦大学,放在我寝室的被褥隔层里藏了一个多月。后来我知道错了,应该藏起来的是1949年前的唱片,因为解放后的唱片到了上世纪80年代又纷纷重新整理出版,而之前的唱片已是绝版,无法挽回。 ”

到了上世纪90年代,钱乃荣开始研究海派文化,买了老唱机,重新收集起1949年前的老唱片。他走遍了申城所有卖老唱片的地方,如多伦路、东台路的收藏市场。互联网兴起后,他又在唱片收藏网站上参加拍卖,购入了大量老唱片。“现在拍卖市场的唱片价格上涨得很快,一些卖家知道你要买,就抬高价格,有些老唱片底价才10元,最后买进要花2000多元,唉!”钱教授叹了口气道。

|