|

一 一

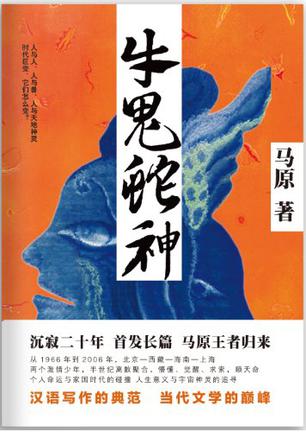

马原的《牛鬼蛇神》从一开始无疑就是一项恢复记忆的工程,人们用“马原复出”来替代对《牛鬼蛇神》的阅读命题,用记忆中的马原叙事作为衡量评估此次新作的标准。问题在于记忆主要是一个用于自我,与个人相关联的概念,记忆是一种遗忘的方式,或者准确地说是一种遗忘后的残余。马原中断小说叙事长达二十年,其间生活方式、精神与物质、生存与信仰,都发生了巨大的变化;对小说叙事的认知和审美、语境及其实践也都产生了变异。如同理解世俗性就是要理解它与神圣性的关系;理解文明就是要理解它与原始事物的关系一样,要理解《牛鬼蛇神》的“前世今生”就要理解它与上下都不平坦的中间停顿的二十年,何况这变化的二十年又是《牛鬼蛇神》叙事的部分内容。

希望从《牛鬼蛇神》中,重温昔日马原叙事神韵的大有人在,可结果是失望者不少;期待马原“洗心革面”,有惊世骇俗表现的人可能更多,人们总希望马原在中断小说写作期间的某些言论(比如,可读性与故事性)化为可视的文本,问题在于现实总会损坏我们期待的好心情,这次大概也不例外。阅读总是一种交易,如同罗森布拉特指出的:“每一位读者所带进这一交易的,不仅有其特定的过往生活经验和文学历史,不仅有一系列内化的‘密码’,还有一个非常活跃的当下性,它带着所有关注、焦虑、疑问以及渴望。”①

“结果,马原无论多么努力地实现与昔日小说的‘无缝衔接’都力不从心。二十年过去,读者早已不再迷恋现代小说的形式实验,先锋叙事也早已不再具备小说叙事的革命性。而马原只好由以往的装神弄鬼变为‘故弄玄虚’了。”②这是众多否定性阅读的一段典型言论:随意、偏颇,甚至武断的可以。它不是那种泼脏水也同盆里的婴儿一同泼了,而是压根就认定盆里没有什么婴儿。随便说明一下,笔者无意在这里辩驳此类否定性言论,这是无需争辩也无法争辩的命题。有了貌似统一阅读口味的代言人,犹如有了“上帝”,我们无需见其面容,只能顺从其言。这真是批评时代的不祥之兆。

不是所有的否定性批评都毫无价值,比如何英的那篇“王者归来?”,其对《牛鬼蛇神》的结构分析就颇有见地,“马原‘有生于无,一切归于零’的结构就算成体系了。从目录来看,透着怪异,甚至有故弄玄虚之嫌,但分析起来,却不但不怪,还有根据,结构严谨,于形式上造成陌生化效果,而深藏的道、佛智慧也将马原的哲学意味发散于无形。最讲究的小说家,最知道结构对于小说的意义,艺术的形式从来不仅仅是形式这么简单,马原显然深谙此理。”③另外,对卷中“神迹”和权力的阐释更是见解不凡。又比如徐刚写的“先锋记忆的缅怀与溃散”一文,不论其结论如何,文中多处精彩论述都为近年来的批评文章中所少见的。长期以来,当代文学的批评都深陷于判断的冲突,而少见阐释的冲突。它们告诉我们更多的是关于判断者的东西,而不是关于被判断者的东西。这多少令人遗憾。

二

二十年前,马原用了二十年的时间基本塑造了关于小说家马原的形象。“我读书不少,感触最多的就是小说诗歌成规太多。自己要写,就想全力破一破,做条破网之鱼。”“我想写没人那么写过的东西。”④1985年夏天马原首次在与许振强的对话中完整且明确地表述了自己对文学与人生的主张。“当然有人喜欢在自然状态下的人,另有人兴趣偏重于人与人的社会联系:我大概属于前一种人。”“我喜欢简单的、明确的事,喜欢《圣经·旧约》那种讲故事的方式,《庄子》也是我最爱读的故事。这类故事的一个共同特点是充满弹性。”“三十二岁了,我仍然对荒诞不经的童话故事、传奇、神话、民间故事等等充满兴趣……”“我是泛神论者,我当然相信人之上有更高级的存在,这很自然。”⑤

一如其小说叙述一样,马原的主张简单明了。但他的小说实践依然给了我们诸多疑惑:他一方面推崇确切无误、一听就懂的常识,另一方面又肩挑神秘主义的迷恋;他一方面对“回归自然”或“返朴归真”这类倡导不感兴趣,另一方面又被遍布神话的西藏这块土地迷住,可以说包括《牛鬼蛇神》在内的马原小说都暗藏着一种生态批评,提醒人们关注地球,让人们理解文化对自然的亏欠;马原的小说放逐意义、社会批判和历史重负,不是因为他没有自己的看法,而是因为在他的小说圈地运动中没有它们的地契。况且他也永远摆脱不了对“终极”和“原初”意义的思考,对人之上“神”的力量的迷恋。他经常过高地估计小说的魅力,但有时又令人沮丧地感到小说并没有什么意义,感受到小说的“死亡”;他曾一度极具智慧地将小说的答案掩藏起来,让我们感觉他似乎有好几种答案,热情地邀请我们参与进去,逼着参与寻找答案的游戏。时间一长,“圈套”与“迷宫”成了马原小说的另一个名字。

|