|

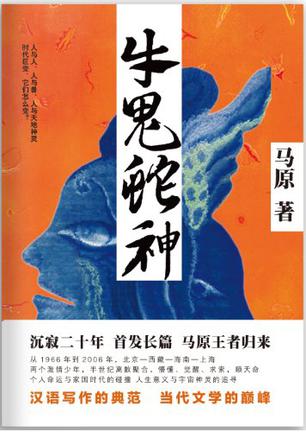

尽管2012年我一直远在加州的圣芭芭拉小城享受宁静的生活,可也知道这一年对中国文坛来说是热闹而重要的一年,其中,现籍中国的作家莫言获得本年度诺贝尔文学奖可谓是标志性的事件。但我觉得这一年还有另一件重要的文学事件值得铭记,那就是搁笔多年的先锋作家马原的新长篇《牛鬼蛇神》的出版。虽然我也很欣赏莫言在小说中展现的生活的丰富性和残酷性,可从个人趣味来说,我还是更喜欢马原在他的作品里表现出的对生活的形而上的思考与智性的描述。 尽管2012年我一直远在加州的圣芭芭拉小城享受宁静的生活,可也知道这一年对中国文坛来说是热闹而重要的一年,其中,现籍中国的作家莫言获得本年度诺贝尔文学奖可谓是标志性的事件。但我觉得这一年还有另一件重要的文学事件值得铭记,那就是搁笔多年的先锋作家马原的新长篇《牛鬼蛇神》的出版。虽然我也很欣赏莫言在小说中展现的生活的丰富性和残酷性,可从个人趣味来说,我还是更喜欢马原在他的作品里表现出的对生活的形而上的思考与智性的描述。

我是在2007年底调到同济中文系后才有缘和马原正式成为同事的,但之前我早已和马原熟识。最早知道作家马原这个人,大约是1988年前后,那时我还在武汉华中师范大学中文系读本科,每天做着作家梦。在我所读过的诸多的作家中,我最痴迷的是博尔赫斯,我曾一再从图书馆里把那本由王央乐先生翻译陶雪华女士设计封面的《博尔赫斯短篇小说集》借出来翻阅,几乎手不释卷。因为爱屋及乌,我还把杂志上能找到的有关博尔赫斯的文章都看了一遍。有篇文章谈到先锋作家马原曾受到博尔赫斯的很大影响,我就按图索骥,把马原的小说找出来看了看。可我在读了马原的《冈底斯的诱惑》、《叠纸鹞的三种方法》还有《虚构》、《牧神青罗布》等小说后,却觉得马原并不像论者所说的那样受到了博尔赫斯那么大的影响。他的小说虽然像博尔赫斯一样讲究叙事的技巧,但却往往独出机杼,更多的还是他本人的风格使然。而从那时起,我就喜欢上了马原的小说。

当然,我还喜欢上了马原在小说中所塑造的那个名叫马原的作家。法国叙事学家热拉尔·热奈特在其名作《叙事话语》中说,“《高老头》的叙述者不‘是’巴尔扎克,尽管他不时表述巴尔扎克的见解,因为这位叙述者是个‘了解’伏盖公寓及其房东和房客的人,而巴尔扎克只不过把这一切想象出来”。借用这个说法,那个写下《冈底斯的诱惑》以及别的小说的叙述者也不“是”马原,他只不过是那个名叫马原的作家罢了。换句话说,马原也是一个像巴尔扎克一样“想象”或创造出了另外一个“马原”的作家。显然,并不是每一个作家都可以将其成功地创造为自己作品中的那个成功的叙述者的,而马原就是这其中为数不多的一个。如在《虚构》开头,马原只用了寥寥几笔就勾勒出了那个卓尔不群的大气率真的作家马原:“我就是那个叫马原的汉人,我写小说。我喜欢天马行空。我的故事多多少少都有那么一点耸人听闻。我用汉语讲故事;汉字据说是所有语言中最难接近语言本身的文字,我为我用汉字写作而得意。全世界的好作家都做不到这一点,只有我是个例外。”在我看来,马原的这段不无中国作家浩然之气的话和马尔克斯在《百年孤独》那个著名的将来过去时的开头完全可以媲美,而且同样对中国上个世纪八九十年代的小说写作产生了巨大的影响。

但在现实生活中,我与马原这个汉人的距离却并非一纸之隔,直到我在大学毕业后到南大读研究生,有幸结识了诗人韩东,才觉得和那个真实的马原距离近了很多。因为韩东和马原是多年的老朋友,所以,在朋友们的聚会中,马原和他的小说也常常是话题之一。而韩东这时已经辞去大学教职专事小说创作,记得有一天下午我到他家里聊天,他从书架上拿起一本马原赠送给他的 《西海无帆船》对我说,老马的小说写得真好,希望有一天自己也能出一本这样的小说集。

不过,我真正见到马原,还是2000年马原移居上海来同济教书之后。当我闻讯在一个夜晚前去他暂居的同济新村的小屋看望他时,这个待人温和的东北汉子让我的眼前一亮,他身材高大,谈起小说来汪洋恣肆,不时发出爽朗的笑声,让人如坐春风。因为我们聊得很开心,激动起来后,忘记了将音量保持在一定范围之内,还惊动了邻居敲响了薄薄的墙壁。刚好时间已晚,我遂借机向他告辞。虽然我一再请他留步,可他还是坚持把我送到楼下。而他的热情于此也可见一斑。前年冬天,有朋友希望我离开同济到别的学校去教书,他恰从海南养病归来,知道这个消息后,他立即在饭桌旁焦急地从上海打长途电话给我,劝我不要离开。我这时正在三亚度假,当我听着马原从手机里传来的熟悉的带着东北味的普通话,在比加州还要明亮的阳光下的三亚湾的温暖的沙滩上来回踱着步时,感动莫名。我觉得马原就像我女儿喜欢的英国作家罗尔德·达尔的一部小说的标题《好心眼儿巨人》一样,是一个名副其实的“好心眼儿巨人”。

|