|

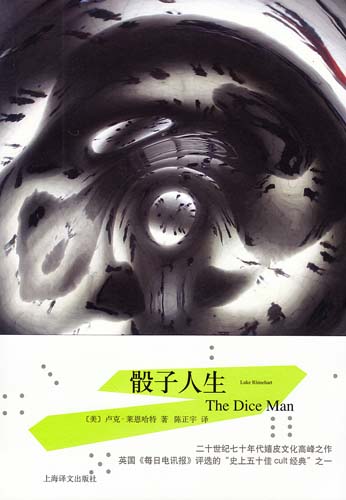

英国《每日电讯报》在2008年的时候刊发过一篇文章,评选出了50本最佳“邪典之书”(cult book),其中就包括卢克·莱恩哈特(Luke Rhinehart,1932—)的《骰子人生》(The Dice Man,中译本由上海译文出版社出版)。据文章的执笔者萨姆·莱斯说,所谓的“邪典”,就是会让有些人读了以后爱不释手,视为精神图腾的书;是那些会让人大脑抽筋的书;是那些读后如同吸食了迷幻药的书;是让你想去浪迹天涯的书;让你变成和平主义者的书;让你想重回青春期的书;是读了以后,主人公会渗入你的血液,在你的灵魂里留下不可磨灭的烙印的书。对我来说,毫无疑问,《骰子人生》就是这样的一本书。 英国《每日电讯报》在2008年的时候刊发过一篇文章,评选出了50本最佳“邪典之书”(cult book),其中就包括卢克·莱恩哈特(Luke Rhinehart,1932—)的《骰子人生》(The Dice Man,中译本由上海译文出版社出版)。据文章的执笔者萨姆·莱斯说,所谓的“邪典”,就是会让有些人读了以后爱不释手,视为精神图腾的书;是那些会让人大脑抽筋的书;是那些读后如同吸食了迷幻药的书;是让你想去浪迹天涯的书;让你变成和平主义者的书;让你想重回青春期的书;是读了以后,主人公会渗入你的血液,在你的灵魂里留下不可磨灭的烙印的书。对我来说,毫无疑问,《骰子人生》就是这样的一本书。

小说的主人公卢克·莱恩哈特是一名30岁出头的精神分析师,在成为“掷骰者”之前,他的生活正如每一个小有成就的中产阶级一样,“单调、重复、琐碎、强迫、紊乱、心烦”。作为精神分析师,他希望可以帮助病人摆脱痛苦,重拾欢乐。然而,他发现所谓的心理治疗只不过是让病人的生活“从不堪忍受的了无生趣变成可以忍受的了无生趣”。生活始终有如一潭死水。或者如书中所说,“生活有如一片乏味的海洋,零星点缀着欢乐的岛屿,而一过30岁,就再难看见陆地”。百无聊赖的人生让他开始多次考虑自杀的问题。他会在大桥上来回踱步,会在地铁轨道旁徘徊,会望着毒药“是的宁”发呆,更偷偷买了把手枪,随时准备结束自己的生命。直到有一天晚上,他突发奇想,通过骰子改变了自己的命运。

掷骰生活的理念很简单,用8个字即可概括:写下选项,掷骰决定。掷骰者只有一条戒律:凡是骰子决定的事,就是不可抗拒的命令。由于写下的选项并不总是掷骰者想做的、敢做的,或者习惯做的,因此每一次掷骰子,都是对自己行为模式和心理模式的一次突破。掷骰者的终极目标是变成一个没有自我限定的人,通过摧毁“主导自我”,而成为一个彻底实现多重自我的自由人。在主人公莱恩哈特医生看来,这才是拯救人类脱离痛苦、解放自我之道。

在骰子的带领下,他开始了一系列打破习惯的行为,并不断突破自己的心理底线。最后,生活变成了一场角色扮演的狂欢,他不停地从一个角色变换到另一个角色,如他所说,为了试验人类灵魂的可塑性,他得不断拓宽自己的“戏路”。他“扮演”过记者、白痴、大学教授、同性恋剧作家、在逃犯、色情狂、耶稣……在骰子的指引下,他装疯卖傻,无所不为,最后弄得抛妻弃子,众叛亲离,却在所不惜。因为他认为他所做的事“是一个重大发现,也许这就是心理治疗界寻找了几个世纪的东西”。他对他的同事、同时也是他当时的心理治疗师杰克·埃克斯坦说道:“我知道在发展掷骰理论的过程中,我的一些所作所为不仅给他人,也给我自己造成了伤害,但考虑到这一切都是出于达到我如今的精神境界的需要,也就情有可原了。”在他看来,他所做的一切都是“对生命、自由和幸福权利的正当追求”。

在自己获得“拯救”之后,他更想要把骰子的“福音”带给更多为自我所困的人。他先是在自己的病人中施行掷骰疗法,让他们通过掷骰子来改变惯有的行为模式,突破心理的障碍,以达到精神和自我的双重崩溃(或者说解脱)。而后他更是寻找到志同道合的投资者,开始在全国各地兴建掷骰中心,将掷骰治疗变成一项全国性的运动。在掷骰中心里,所有人都将失去“自我”,一个人再没有确定的身份,每一个人都可以随心所欲地进行角色扮演,除了暴力之外,再无任何禁忌。莱恩哈特医生希望通过掷骰中心的生活,让人们被社会所压抑的心灵得到真正的释放,从此踏上掷骰者的成道之路。最后,掷骰运动在全国各地引发了近似宗教的狂热,席卷全国。

《骰子人生》采用第一人称视角,但作者在小说开头就宣称人称视角会随着叙述需要发生变化,甚至情节的发展、材料的选取乃至分配至各个主题字数的多少都将由掷出的骰子来决定。作者在创作中轻易打碎了现实与创作的界限,其传达出的“骰子哲学”数十年来迷倒全球众多读者。主人公卢克·莱恩哈特忠诚地实践着他的“骰子哲学”,坚定地跟着骰子“走”。也许,惟有将这部自始至终都沿着疯狂的轨迹高速运转的黑色荒诞剧放在那个凯鲁亚克风行的年代,放在那个嬉皮士流行的年代,放在那个西方年轻人普遍困惑而心生叛逆的年代里看,才能合理解读,才能看出这一切未尝不是一种无奈的现实。如此这般地忠实跟随骰子,永远服从手里滚出的“选项”,彻底放弃自我,在随遇而安里寻找生命的真谛,真的是人生和社会的终极出路吗?小说的荒诞走向和暧昧结局使这个问题不可能有简单的答案。

|