|

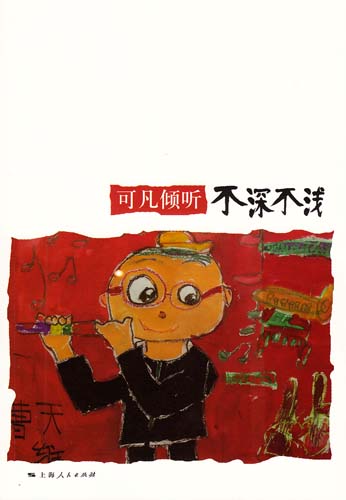

曹可凡,正如他的名字,长相既不俊也不酷。一只面孔胖乎乎福笃笃,总是面带三分笑,所谓“和气生财”,老小通吃。他的笑容不是空泛的、和稀泥的,而是充满了智慧。真诚的有内容的微笑应该先从眼睛开始,然后再用嘴巴去完成。曹可凡最大的魅力,就是拥有这样的微笑。无论是《可凡倾听》,还是他主持的其他节目,他的微笑绝不是“嘿嘿,今天天气哈哈哈……”他微笑时眼睛稍带几分狡黠,线条分明的双唇,含着一串欲言又止的“……”,憨厚的笑容中,闪烁着智慧,充满着幽默感。这样的微笑,是观众最喜欢的,因为观众最讨厌主持人把自己当低能儿或当猴子耍。曹可凡的荧屏形象绝对是亲民的,但不草根,是写字间先生式(白领)的,但不开口小资、闭口品位。他的一口略带苏州口音的上海话,十分标准十分老派,很容易唤起观众绵绵的记忆; 他一口流利漂亮的英文,很让观众折服,观众不是外国语学院的教授,他们根本不在乎节目主持人的英文是牛津音还是像嘴里含着一只咸橄榄的美国音,而更在乎他们带给观众的亲切感。曹可凡的英文恰恰最让人联想起西风渐进的百年上海城市变迁的一道折光。我想,这就是他能深获广大观众热爱的原因。 曹可凡,正如他的名字,长相既不俊也不酷。一只面孔胖乎乎福笃笃,总是面带三分笑,所谓“和气生财”,老小通吃。他的笑容不是空泛的、和稀泥的,而是充满了智慧。真诚的有内容的微笑应该先从眼睛开始,然后再用嘴巴去完成。曹可凡最大的魅力,就是拥有这样的微笑。无论是《可凡倾听》,还是他主持的其他节目,他的微笑绝不是“嘿嘿,今天天气哈哈哈……”他微笑时眼睛稍带几分狡黠,线条分明的双唇,含着一串欲言又止的“……”,憨厚的笑容中,闪烁着智慧,充满着幽默感。这样的微笑,是观众最喜欢的,因为观众最讨厌主持人把自己当低能儿或当猴子耍。曹可凡的荧屏形象绝对是亲民的,但不草根,是写字间先生式(白领)的,但不开口小资、闭口品位。他的一口略带苏州口音的上海话,十分标准十分老派,很容易唤起观众绵绵的记忆; 他一口流利漂亮的英文,很让观众折服,观众不是外国语学院的教授,他们根本不在乎节目主持人的英文是牛津音还是像嘴里含着一只咸橄榄的美国音,而更在乎他们带给观众的亲切感。曹可凡的英文恰恰最让人联想起西风渐进的百年上海城市变迁的一道折光。我想,这就是他能深获广大观众热爱的原因。

曹可凡属于老派的,但绝不老式;他属海派的,但自有一道坚定不移的底线。这恰巧就是真正上海先生的特点。百年风云,云卷云舒,上海的城市文化不是一天打造出来的。为了生存,上海男人在时代的洪流里沉浮颠簸,渐渐打磨出一套顺应大都会游戏规则的应变能力,从而形成很独特的上海先生的特点。

说曹可凡海派,不只因为他是上海籍。海派,不一定等于上海籍。上海只是一种地域概念,海派却是一种以上海为基调,容纳多元文化的生活方式和文化界定,就像赵丹是山东人,金焰是韩国人,但谁也不能否认他们两位身上的海派神韵。曹可凡出生在1949年以后的上海,相信他的浓厚的海派气息,除了部分来自家庭(他父亲是圣约翰大学医学院毕业生),更来自他对上海城市历史文化的研究。表面看,他笃悠悠、轻轻松松,实际上他总在暗下功夫,这正是经典上海先生的个性,棱角已被生活打磨得溜光滴滑,不露锋芒、不张扬,却认认真真地处理生活中的每一个细节。现今提倡和谐社会,“和谐”本身就是海派的精髓,所谓君子和而不同,海派就是令多元文化和谐共处。和谐,绝不是和稀泥,也不是烂糊三鲜汤一锅端。真正的和谐,必须要有一个扎实的强大之“本”,才有吸纳各种不同流派的立场和能量,却又不会改变“本”之质,否则就不叫和谐,而是如破产公司被兼并了,连“本”都失去了。在众多俊男美女大汇集的圈子里,曹可凡能独成一家,且是无可取代,归根于他老派又不老式、海派又不失底线的主持风格。

尽管置身在娱乐圈,但曹可凡十分学者化,更可贵的是他从来不把自己高高置于观众之上,但也绝不刻意迎合讨好观众,而是不露声色地将观众导向更高雅境界。

貌似老派的曹可凡其实十分时尚,他对时尚的理解,不刻意、不在意,而是自然地流露出了很好的品味。那天,他上我家,一身旧塌塌的英国名牌风衣,颈上随便搭着一条颜色黯淡的(那种颜色新的看上去也像旧的)羊毛围巾,配着他一口略带苏州口音的老派上海话,貌似十分三十年代,但他整个谈吐思维完全是摩登现代的。须知这些英国名牌风衣就是必须要穿得旧塌塌、风尘仆仆、漫不经心才现出气派,很有《北非谍影》中亨佛莱·鲍嘉的神韵。只有那些盲目的名牌追求者,不惜花几个月工资,求得一件英国名牌风衣,小心翼翼地拆刮啦新地上身,连褶皱都不敢起,那才叫寿头寿脑。随着全球化和城市化,如今的城市地域特色好像已经越来越淡化了。有人觉得是文明的进步,笔者却觉得有点淡淡的失落。喜欢《可凡倾听》,就是因为曹可凡的主持风格都有意无意地带有浓郁的海派神韵和时代特点,内里显示出一份薪火相传的坚持。

|