|

不久前在英国举行的伦敦书展上,中国出版界以181家出版社、逾1万种出版物和300多场活动的强大阵容,在英伦大地上掀起了一阵“中国文化走出去”的旋风。 不久前在英国举行的伦敦书展上,中国出版界以181家出版社、逾1万种出版物和300多场活动的强大阵容,在英伦大地上掀起了一阵“中国文化走出去”的旋风。

中国文化如何走出去,正成为各界关注的议题。文化界人士认为,我们不仅需要雄厚的资本去搏击全球文化商海,更需要向世界提供独特的思想价值,与西方文明展开“对话”、形成“互补”。

中国文化走出去形成声势

国务院新闻办公室的数据称,2011年“中国图书推广计划”促进中国图书版权贸易首次由逆差转为顺差。到“十二五”期末,中国图书版权输出将突破7000项,在30个国家布点,中国新闻出版业的国际竞争力和影响力将显著增强。

刚刚落幕的北京国际电影节上,“中国电影如何走出去”成为中外影人的焦点话题。此外,根据美国《纽约时报》报道,中国万达集团正在与北美地区第二大电影院AMC进行收购谈判,后者的估值近100亿元人民币。

今年4月,上海美术馆和美国亚洲协会美术馆在纽约联合举办的《水墨革命——吴冠中的绘画》引起轰动,吸引了逾60家媒体竞相报道,《纽约时报》《华尔街日报》等主流媒体甚至罕见地以大半个版面进行报道。

“中国不仅仅通过经济实力来取得世界地位,现在已经转向了美术馆,通过在美国展出更多的中国艺术加以推动。”《纽约时报》评论说。

向世界讲述“中国故事”仍是难题

事实上,中国不少的文化产品尚处于国际文化交流的“低端”和“表层”,难以进入西方主流文化圈,难以产生像《泰坦尼克号》《功夫熊猫》在中国这样巨大的影响力,中国文化产品不得不面对“影响力”和“传播力”有限的现实。

文化界人士认为,近年来中外文化产业合作、交融明显增强,国内文化产业从业者也普遍认识到要推动中国文化走出去,就必须学会讲“中国故事”,而且要用一种老少咸宜、超越语言障碍和文化差异的国际化方式来展现和表达。

什么是中国故事?怎样才能讲好中国故事?

对此,西方人讲述“中国故事”的成功经验也许可以借鉴。去年在中国收获1亿美元票房的《功夫熊猫2》,就是用美国人的幽默感“混搭”中国山水风光和中国传统文化,其中包括了太极和五行拳等功夫、针灸、算命、皮影以及中国特有的亲情表达。

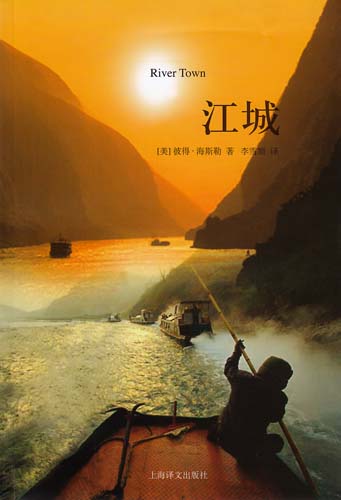

上海译文出版社翻译引进《纽约客》作者何伟的“中国纪实三部曲”《江城》《甲骨文》《寻路中国》也是一个“向世界讲述中国故事”的成功范例。这些图书以“老外”的视角关注1998年以来中国普通老百姓所经历的巨大社会转型,成为西方人了解当代中国的“文学秘籍”。“中国纪实三部曲”不仅在西方经久不衰,在国内也引起读者追捧。

“进入新世纪以来,随着中国经济实力、国际地位和影响力与日俱增,西方读者对‘中国故事’越来越感兴趣,许多西方出版社都到中国来找选题。”上海译文出版社资深编辑张吉人说,何伟在西方开创了一种用非虚构文学、“微观写作”来讲中国故事的潮流,没有宏大的主题,但是活灵活现、细致入微地观察了中国老百姓生活和精神的本色。

文化走出去“需要资本、更需要思想”

法国社会学家弗雷德里克·马特尔的著作《主流——谁将打赢全球文化战争》近期在全球20多个国家售出版权,这从一个侧面折射出全球大国之间“文化软实力”竞争日趋激烈。

长期研究文化体制改革的上海学者巫志南认为,让中国文化走出去影响世界需要“顶层设计”和“资本的力量”。“文化要跟科技融合,跟金融融合,最后还要跟贸易融合,才能让‘中国文化走出去’形成规模。”

英国顶级出版机构OPUS公司首席执行官卡尔·富乐,刚刚与安徽时代出版传媒公司签约,要为中国退役篮球巨星姚明“度身定制”重达16公斤、售价达数千英镑、在全球限量发行的巨书。为何选择姚明?卡尔·富乐认为,“姚明的思想具有极强的感染力。”

“世界上有太多的人拿过冠军,但姚明的故事最不同凡响。”卡尔·富乐对记者说,这位昔日的中国篮球“小巨人”用自己的智慧、善良和勇气,提升了世界对中国的了解。这恰恰是西方读者最感兴趣的中国故事。

从纽约载誉归来的上海美术馆馆长李磊感到,吴冠中画展之所以能在美国取得轰动,不仅因其艺术价值,更源自思想的力量。“吴冠中先生毕生求索,最后以中国的文化精神结合了西方艺术的审美。”因此,美国观众不仅看懂了吴冠中,而且为之深深感动。

“中国文化要走出去,要讲好‘中国故事’,绝对跟我们的文化自信和文化选择有关。”李磊认为,随着中国崛起,西方人对中国的认识了解也正在进入转型期,“我们必须走出低层次的文化交流,真正拿出富有厚重艺术价值、富有思想内涵的文化内容,用中国的价值观去影响西方主流社会的文化判断,让东方文明真正和西方文化发生对话、交融。”

|