|

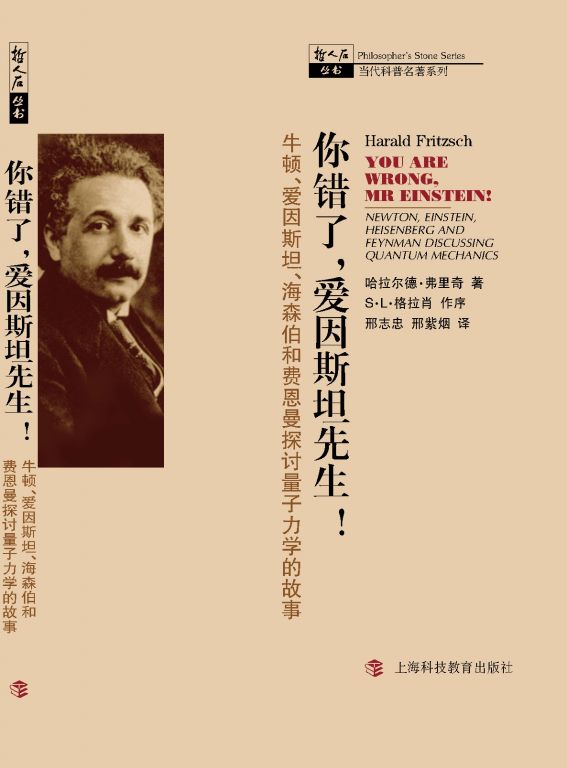

从《确定性的终结》到《你错了,爱因斯坦先生!》,伴随着许许多多科普迷们走过了人生求知阶段的《哲人石丛书》出书已经达到100种。前不久,为庆祝丛书“第100种”的诞生,上海科技教育出版社在北京举办了“架设科学与人文的桥梁——《哲人石丛书》100种回顾与展望”科普座谈会。会上欧阳自远院士、李元、胡亚东、钟扬、刘钝、刘兵等诸多中国科学界、科普界的前辈及专家学者以及科普新生力量“科学松鼠会”负责人等共聚一堂,回顾《哲人石丛书》14年来的成长历程,展望中国的科普创作与出版。 从《确定性的终结》到《你错了,爱因斯坦先生!》,伴随着许许多多科普迷们走过了人生求知阶段的《哲人石丛书》出书已经达到100种。前不久,为庆祝丛书“第100种”的诞生,上海科技教育出版社在北京举办了“架设科学与人文的桥梁——《哲人石丛书》100种回顾与展望”科普座谈会。会上欧阳自远院士、李元、胡亚东、钟扬、刘钝、刘兵等诸多中国科学界、科普界的前辈及专家学者以及科普新生力量“科学松鼠会”负责人等共聚一堂,回顾《哲人石丛书》14年来的成长历程,展望中国的科普创作与出版。

独树一帜的科普图书品牌

“哲人石”又称“点金石”,是中世纪人们假想具有点铁成金之功、祛病延年之效的“魔法石”,对它的追求,促使近代化学诞生。

《哲人石丛书》是上海科技教育出版社自主策划引进的中高级科普丛书,以“哲人石”冠名,既象征着科学技术对人类社会的推动作用,也隐喻着科普图书对科学文化的促进效应。十几年来,《哲人石丛书》由于推出诸多时代感强、感染力深的科普精品,引领了科学文化出版的方向,实现了“立足当代科学前沿,彰显当代科技名家,介绍当代科学思潮,激扬科技创新精神”的出版宗旨,逐渐成为国内颇有影响的科普品牌。

1998年,《哲人石丛书》出版时,科普图书市场有《第一推动丛书》、《三思文库》、《支点丛书》、《绿色经典丛书》等。但能够坚持十几年且形成多个不同的系列,将多个科学领域、多种科普(包括带有科普意味的科学文化类学术著作)类型的图书包括在内,形成规模优势的,《哲人石丛书》应该是唯一的。正如清华大学教授刘兵所言,正是由于上海科技教育出版社的一直坚持,“使得这套科普丛书无论是在选题、质量还是数量规模上,都成为首屈一指无人可比的巨型丛书,在当今相当不景气的科普出版领域,这几乎可算得上一个创举,一个奇迹了。”

对此,北京大学哲学系教授刘华杰也深有同感,他认为,在科学文化著作出版大环境不佳的情况下,上海科技教育出版社克服鲜为人知的困难,推出极有特色的品牌,靠的是一种信念。“一种建设民族新文化的信念。这种信念具体化为一种理想、一种孜孜不倦的追求。”

著名化学家、科普活动家、年近86岁的胡亚东认为,《哲人石丛书》从策划到现在坚持下来,是造福中国人民的一件事情,是在架设科学与人文的桥梁。

北京师范大学副教授田松认为,这套书能坚持14年,应该说是奇迹。“一个系列持续出了这么多年,出了这么多种,已经像一棵植物一样,对周边的水土和气候都会起到一个调节的作用。”他说,对于很多科学哲学、科学史领域的学者,《哲人石丛书》都已经产生了具体的影响。“因为这些书为我们提供了新的东西。这套书在培养了一批译者的同时,也培养了一批编辑,锻炼了一支队伍。”

“这项历经十余年的科学文化出版工程,跨越上海科教出版社几任领导,始终坚持精选精译,精编精印,定力非凡,难能可贵,令我从内心深处升起一股敬重和感佩。”北京大学医学部教授王一方如是说。

在《哲人石丛书》的策划者卞毓麟眼里,“哲人石”能做好是因为用心。

“从1998年年底第一本‘哲人石’出版到现在,已经有14年的时间。这对我们来讲是非常不容易的。”上海科技教育出版社总编辑张莉琴告诉《中国新闻出版报》记者,《哲人石丛书》目前的100种图书,分为“当代科普名著系列”、“当代科技名家传记系列”、“当代科学思潮系列”以及“科学史与科学文化系列”4个不同的系列。连续被列为国家“九五”、“十五”、“十一五”、“十二五”重点图书,目前丛书已达100个品种,获得诸多奖项。“《哲人石丛书》对我们出版社而言,实际上是首开科普图书出版之先河。” 张莉琴表示,出版社在这样的过程当中,确定了出版方向和出版理念。

独具特色的科学传播平台

“这些优秀译著伴随着我度过了N多个不眠之夜,授我知识,给我智慧,促我思索,高质量地充实了我的精神生活,极大地推动了我的新闻工作和科普创作,堪称我的心智向导、业余之师。”《科技日报》经济特刊副主编、中国科普作家协会科学文艺委员会副主任委员尹传红这样描述着《哲人石丛书》对他的影响。

中国科学院院士、中国探月工程首席科学家欧阳自远说,他看过《哲人石丛书》中的几本,深受教育。他认为,出版社用短短14年的时间把国外各种类型的科学名著引进中国,介绍给中国读者,做了件了不起的事。“这对科学界来讲是很重要的文化交流,同时也打开了我们的视野。”

“我很感谢‘哲人石’。读了几页后,突然理解了当初来问我问题的那个人。读完这本书我觉得受益很多。”科学松鼠会主编颜圆园至今还记得自己在读关于科学的对话的《一种文化》一书时那种豁然开朗的感觉。

|