|

写译后记,就和从监牢里出来再写回忆录一样不靠谱,因为那些你本以为刻骨铭心的刑罚之痛往往在重获自由后就烟消云散了。所以应提倡写译中记,就像犯人写狱中书一样。唯有如此,才能捕捉到翻译时想跳脚骂娘、抓心挠肺的苦逼,不至于像现在,脑海里全是亲切的感触。 写译后记,就和从监牢里出来再写回忆录一样不靠谱,因为那些你本以为刻骨铭心的刑罚之痛往往在重获自由后就烟消云散了。所以应提倡写译中记,就像犯人写狱中书一样。唯有如此,才能捕捉到翻译时想跳脚骂娘、抓心挠肺的苦逼,不至于像现在,脑海里全是亲切的感触。

而品钦的小说,简直就是各国译者的关塔那摩,阿布格莱布!一纸翻译合同,令译者身陷囹圄,终日在他的文学迷宫里服苦役。若换了普通读者,碰到品钦那些令人发晕兼发指的诡异篇章,大约可以跳过或快读,实在被折磨得不行,至少还能毫无忌惮地把书摔下,大吼一声“老子不看了!”境遇略差一些的是那些书评人。他们往往在新书上架前一两个月拿到样书,必须赶着稿约期限写出义理高深的评论来,但又断然不肯屈尊降贵地承认自己智力上的溃败,只好幽幽地给品钦下些囫囵吞枣的断语。《纽约时报》的王牌书评人角谷美智子曾如是评价那本1085页厚的《反抗时间》(Against the Day,2007):“此书巨大无比,故事诘屈聱牙,装腔拿势却未能激发思考,晦涩难懂却又不富于启迪,复杂繁难却又让人无功而返。”就连哈佛大学教授路易斯?米南德(Louis Menand)也在《纽约客》上指摘品钦的这本书“犯了范围错误”,不该让这么多人物去遍历这么多事件,更不该安排主人公去一本正经讨论高深的黎曼猜想。(言外之意大概就是说,某些天才作家变态旺盛的想象力和学识,冒犯了快餐文化时代普通读者日益萎靡的智商和耐心,因而也和现代小说文类约定俗成的阅读方式抵牾。)

相比之下,最惨的就是译者,他们无法挑肥拣瘦,避重就轻,更没有骂厨子、闹餐厅的资格。他们只能和品钦的每一个句子、每一个词正面遭遇,然后交战、负伤和死磕。虽然写超级长句并非品钦的专利,但他那种内旋的句法结构却是翻译上的烫手山芋。诚然,《尤利西斯》和《喧哗与骚动》已将句子长度推向过极致,可那更多是取消标点符号的噱头;在品钦那里,那些看似不讲道理的漫长句型却有着内生的数学模型般的精密。它们的过度生长并非依赖于并列(譬如菲利普·罗斯笔下福妮雅在舞蹈时对科尔曼的勾引,或科马克·麦卡锡笔下科曼奇土著在墨西哥大漠对美国暴兵的虐杀段落),而更多依靠的是递归和内嵌。即使对于英语为母语的人士,品钦的句法也是稀奇古怪的(甚至有人称之为“拜占庭式句型”),不仅挑衅他们的常识和语感,更需要耐心的拆解方可抵达意义。对于译者来说,有些句子(如《拍卖第四十九批》那人神共愤的头几段)搞懂主谓宾定状补已属不易,要想用明白晓畅的汉语传达出来更是难上加难。如果有朝一日读者夸我的品钦翻译得通顺好读,我肯定会芒刺在背,暗顶一句:“不带这么损人的!”这实在是文学翻译的天大悖论,因为译者一旦“忠实”于品钦原本就“不通顺”的原文,那么译文就肯定无以“达雅”;可如果考虑到可读性让品钦朗朗上口,那就几乎一定是译者越俎代庖,甚至谋权篡位了。

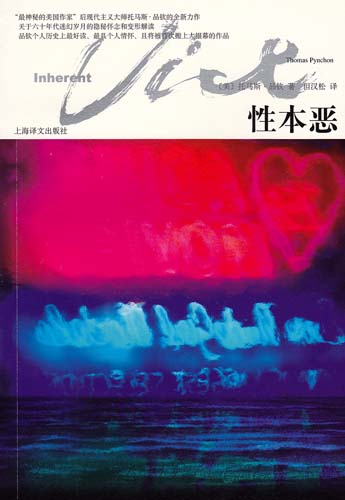

词语,并不会因为比句子简短而简单。品钦的词语政治有一个核心原则,即他总是在高语境(high context)下进行着小说叙述,将读者默认为语言共同体的成员。对于非英语国家的译者来说,这绝对不是施恩,而更像是一种施咒。于是,在《V.》里品钦说着美国海军的专属俚语,在《万有引力之虹》里绝非浅尝辄止地谈论巴普洛夫心理学和火箭弹道学,在《梅森和迪克逊》里肆意复古18世纪英语的拼写和词法,在《性本恶》里用六十年的流行乐和电视剧打着各种机锋……于是,在品钦的小说中,某些词语(尤其是大写时)就成为了深层意义的神经元节点,读者行进至此就可能会被点穴。作为译者,自救显然是第一位的。将“It took her till the middle of Huntley and Brinkley to remember that…”(The Crying of Lot 49,P.2)译为“她一直回忆到亨特利和布里克利的事的一半时才想起…”显然是难以服众的,因为Huntley and Brinkley不仅仅是“亨特利和布里克利”。译者的天职是越过直译,追查词语背后的意义,并进而发现真相——它们其实缩指的是六七十年代NBC电视台的著名新闻节目Huntley-Brinkley Report。但新的问题又出现了:如果译者自己解穴了,他是否有义务去帮助别的读者脱困?如果有,这种义务的限度在哪里?

《局外人》的英译者马修·瓦德曾在译序中称:“我试图在加缪的小说里行进得更远,为的是捕捉他说了什么、以及如何说的,而不是他的意指。从理论上说,后者能够自行其是。”我当然同意译者不应过多干预读者的理解,但目标读者的语境变化或缺失却可能导致原文的含蓄之美失去被阐释的可能。这种情况下,译者不能袖手旁观,必须要施以援手,否则读者从译文中无意义可取,这显然是比译者多管闲事更大的罪过。再举个例子:

“Whatever, be happy your car's in the clear, Benzidine doesn't lie.”

“Well yeah...does make me kind of jumpy though, how about you?”

“Not the one with the r in it.”

|