|

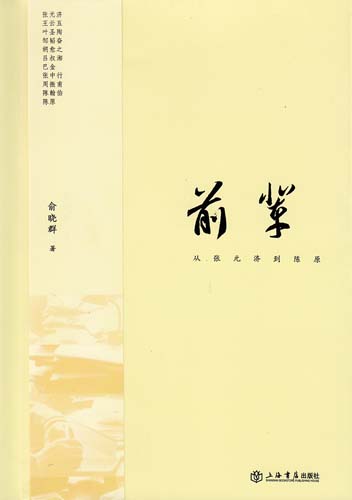

这本名为《前辈》仅116页的小册子,我阅读了两遍,越读越觉得厚重。那是一种敲击心扉、牵动灵魂的厚重。当我们以崇敬的心情,回望这些前辈绝尘而去的背影,久久难以忘怀。 这本名为《前辈》仅116页的小册子,我阅读了两遍,越读越觉得厚重。那是一种敲击心扉、牵动灵魂的厚重。当我们以崇敬的心情,回望这些前辈绝尘而去的背影,久久难以忘怀。

这本小册子写了11个出版界前辈,每人所占篇幅5000字左右。他们是张元济、王云五、叶圣陶、邹韬奋、胡愈之、吕叔湘、巴金、张中行、周振甫、陈翰伯、陈原。这些旷世才子的名头排列一起,懂行的必定肃然起敬。他们不仅仅是出版界的大人物,还是语言学家、教育家、作家、翻译家、社会活动家、学者……他们人生的绝唱都已落幕,正如张中行临终所言:“我已度过了老年。”一个人度过了老年,剩下的便是告别人生了。

望着这些前辈的背影,我们能读出些什么呢?这本小册子的文字并未拘泥于前辈的出版轶事,而是写出了各位前辈鲜明的个性和品行,乃至才情学识,以及缭绕脑际的生动的细节。

张元济(1867-1959)退休后,全力辑印古籍,王云五等人希望每年付给张先生4000元酬金。张先生却分文不取,他自称“以此报殉商务之故人”。让人感动的是张先生生活并不富裕,他的年表上写着:77岁,开始鬻字。鬻(yu)字就是卖文为生。张元济1902年进商务印书馆曾任董事长,解放后继任商务印书馆董事长。一代出版大师不逐利禄,唯有商务,令人感慨。

再如叶圣陶(1894-1988),集作家、教育家、编辑家于一身,但刻于我心间的是他的童话。他为孩子们编著的《开明国语课本》,70年后的今天重印出版,孩子读,大人读,朴素美丽,网友纷纷称赞:读着70多年前大师编写的课本,心中充满温暖,心灵净化了许多。大师心中有孩子,用富有营养的精神食粮哺育孩子,那是文化人最高尚的所为。

早在读小学时就知道吕叔湘(1904-1998)的大名。他曾是语文出版社社长,中国文字改革和词典出版的领军人物。他曾给《读书》杂志写过22封信,全是关于文字纠错和挑刺的。他说,《读书》的编辑宗旨是面向大众读者,不是同仁刊物,不要把料器当玉器,不要把鱼眼睛当珠子,不要拿10亿人的共同语言开玩笑。他说,有人写道“使人们重温了那段失去了的岁月中思想的流光”,“思想的流光”是个什么东西?“好人终而取胜,歹人终而受罚”,为什么不用“于”而用“而”?他说,不要做了几天工作,就成了这个家那个家的,哪有这么容易?……吕叔湘对中国文字考究到一丝不苟,又谦虚到不为“家”所累,难得!

张中行(1909-2006)的文字我喜欢极了,却不知他多年来一直在幕后默默地为他人作嫁衣,闪现了一个老编辑的职业特征,连大师们都对他敬重有加。叶圣陶最信得过的就是张中行,有书稿都请中行先生审读、编辑。张中行回忆说,《叶圣陶童话选》整理定稿后,他不放心,又检查全书,看到《稻草人》那一篇,写牛“扬着头看天”。他担心“扬”与“仰”有误,后来发现《红楼梦》中也有“薛蟠扬着脸”的用法,这才安心。

望着这些前辈绝尘而去的背影,赞叹他们落日飞霞的瑰丽,讴歌他们旷世才子的华章时,我们后辈的文化人,难道不觉得肩头的沉重吗?

|