|

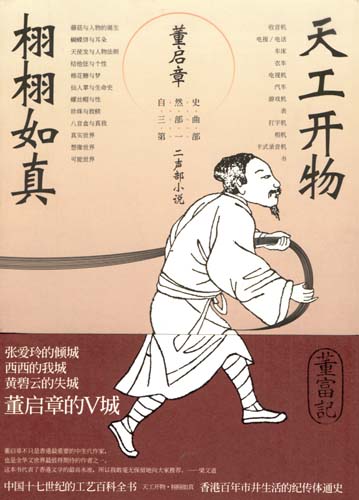

《天工开物·栩栩如真》这本小说,像它的名字一样老古董。书里写到的物件,全部都是上个世纪的。 《天工开物·栩栩如真》这本小说,像它的名字一样老古董。书里写到的物件,全部都是上个世纪的。

这么厚的30万字小说,读起来必须屏息凝神,心无杂念。否则,一点也看不下去。

但喜欢这本小说的人都说,只要熬过开头的艰难时刻,慢慢进入小说世界,就会爱上这本书。

话说香港这样快节奏的城市里,如何产生这样一位作家,埋头在浮华大都市里看佛经古书,写煌煌几十万字的纯小说。

采访他的过程,也如同读他的小说。每一个问题抛出,都先被重复一遍,然后再慢慢思索,慢慢给出一个答案,然后慢慢说,“可以吗?会不会呢?大概会吧。”

就连让他在书展这种闹哄哄的地方给别的作家捧场发言,他也还是老老实实做笔记,还老老实实写发言大纲,总之就是认真到一丝不苟。

“你平时都这样慢吗?”

“慢工才能出细活。”

创造人物是个有快感的过程

问:《天工开物·栩栩如真》是一本精密又复杂的书。再加上之后两部构成三部曲,如此庞大的构架,从什么时候开始构思?

答:在2001年落笔之前吧。

问:所以当时的人物设定、情节、还有故事发展到什么程度都会有很详细的设定?

答:其实还好,很多都是一边写一边慢慢想的,特别是后面两部,人物也不是很清楚的,可能开始都还是一个理念吧。

问:会不会特别列一个时间节点的表格?

答:会不会呢?大概会吧。但是写的时候还是有点顺着当时的状态来写的。

问:所以一直有变化?

答:对啊,像第一本写前言的“独裁者”其实就是写完这本书以后才形成的想法。我创造出另外一个人来进行反思。假装写了一个批评的序言,这个人物还成为了后来一本书的主角。

问:这个角色还骗到了不少读者,真的以为有这么个批评家存在呢。创造出这样的人物,是不是很有快感?

答:有啊,当然有啊,就是会突然想到,唉,不如这样做吧。像栩栩的世界里的“人物”就是受到电影《剪刀手爱德华》的影响,会想到把人和物结合在一起。才会有头发是意大利面、手指是唇膏、脚是轮滑鞋这样的角色出现。

我不是个恋物癖

问:所以这些“人物”其实是有寓意在其中的吧?

答:可以这么说啦。从古至今,人和物之间的关系都是很紧密的。到现在,这样的互相依存其实越来越紧密。已经不仅是“物化”了,连“物”都虚化了,变成了网络、变成了某种品牌。

问:所以这种关系是一直在变化的。

答:对啊,一直在变化,从前我们会和一件东西相处很长时间,那是一种依赖,而现在,一个手机,可能一个月就换了,“物”不再是实用品了,而是消费品了。

问:你是不是不太喜欢这种状态?

答:嗯……对,不太喜欢,但也不能说很反感吧。我也不是一个很怀旧有恋物癖的人。我不太会去收集旧东西。身边的东西能用我都不会换,但也不会特意去收集。都写在书里了。

为了写作 曾经账户里只有百来块钱

问:在写这本书的时候是什么样一个生活状态呢?是脱产吗?

答:没有啦,当时也有工作的,2000年以后我在大学兼职教书,也有教一些写作。

问:据说在香港专门从事写长篇小说是一件很困难的事?

答:基本不可能啦。长篇小说不拿奖,在香港根本没有办法出版。事实上香港许多文学作家都不是专业从事写作的,甚至没有多少人是能把大部分时间用于写作的,都是一边有着学院或编辑的工作,一边挤出时间来写作。

问:梁文道说你为了写作曾经账户里只有百来块钱?

答:是啊,所以太太去大学工作,我在家里写东西带孩子。

问:那你小孩一定很喜欢看书写东西吧。

答:没有,特别闹腾,我和太太都是很安静的人。结果孩子一点不爱念书,头痛。

一本书要陪伴读者尽量多的时间

问:这本书,给读者的感觉就是会有障碍在,不是很容易可以读下去的,是不是刻意设置的呢?

答:是不是呢?是吧。但是对我自己来说肯定是没有障碍的,是比较自然的表达。

问:但是在读的时候真的没法一口气读下去。

答:对,这是希望读者在读书的时候可以尽量慢下来吧,不用太快。

问:这种节奏很不香港呢。

|