|

前不久,写了一篇《儿歌滋味》,谈到上海滩流行过的儿歌,我说:如今的孩子“好像不唱儿歌了,似乎也不像我们童年时那样做‘野蛮小鬼’了。我在想,儿歌的滋味是否就这样必然地‘渐行渐淡’,直至从生活中完全地消失呢?” 前不久,写了一篇《儿歌滋味》,谈到上海滩流行过的儿歌,我说:如今的孩子“好像不唱儿歌了,似乎也不像我们童年时那样做‘野蛮小鬼’了。我在想,儿歌的滋味是否就这样必然地‘渐行渐淡’,直至从生活中完全地消失呢?”

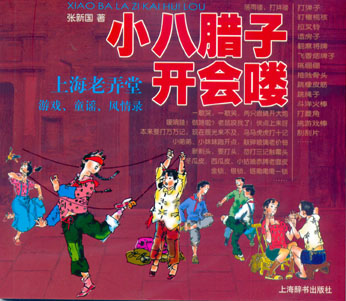

没想到,相隔还不到一个月,就有一本《小八腊子开会喽》的图文书出现在了眼前。在这本书里,阿拉曾经唱过的儿歌,曾经白相过的游戏,还有曾经的市井风味,好像久违了的老朋友,又跟我们重逢了。作者张新国是个有心人,他在书中记录下“自己童年生活经历过的点点滴滴”,并配上生动的图画,这一切足以激活许多人的童年记忆。如果说这是“怀旧”,可以肯定它不是“风花雪月”的怀旧,不是矫情的小资式怀旧;这种怀旧是质朴的、市井的,是属于“小八腊子”的。

饶有兴味地翻阅这本书,封存在记忆中的“童年情景”,又仿佛历历在目地鲜活起来。书中写到的一样样童年游戏,可以说,我几乎都是白相过的(除了跳橡皮筋之类纯属女生的游戏)。比如打弹子,讲究“眼火”好,指法好,弹子分级别,有水晶弹、西瓜弹、野乌弹。书中讲到飞香烟牌子,另外还有刮香烟牌子(不知为什么,书中遗漏了这种游戏),为了让香烟牌子刮起来滑利,必须给它上油,做成“油片”;而为了节省家里可怜巴巴的食油,就到酱油店鬼鬼祟祟地去“揩油”。还有“撑骆驼”(书中叫做“撑老黄牛”),互相做“骆驼”,从低(蹲姿)到高(站姿),两手撑着“骆驼”跨越过去,这可是有难度又需要胆量的游戏。还有过年放炮仗,小炮仗没了引信,放不响,就把它从中间拗开,再点上火,看它“嘶嘶”射出烟火来,叫做“老太婆出水”……记录于书中的童年游戏,林林总总多达上百种,不要说如今的孩子看了之后,会觉得好奇(可能还会有点艳羡),就是我们这代“过来人”恐怕也不禁要惊讶:“阿拉小辰光白相格花头介许多呀?!”正是这些童年游戏,还有那些儿歌,使我们在那物质匮乏时代的童年时光,平添了许多生趣和色彩。至于这些游戏和儿歌的原创者是谁,这恐怕永远是个谜。

如果要挑剔的话,我觉得书中的文字还可以写得更有趣一点。此书的扉页上,介绍文字这样写着:“182幅表现阿拉小辰光/着卡其中山装/戴花布袖套/穿后屁股打补丁的裤子/套灯心绒蚌壳棉鞋/勒拉弄堂里穷白相的/彩色绘画”“182幅表现阿拉老早小辰光/斜背系着小算盘小茶杯的破书包/投五投六奔进奔出/留下了从小到大的脚印的/以石库门为主弄堂的/黑白照片”……多么鲜活而又有风味。而书中的文字味道好像稍淡了点。有的段落显得皱着眉头表现“深刻”,比如“挤死老娘有饭吃”(原汁原味应是“轧煞老娘有饭吃”)这个游戏,不过是小孩子精力过剩,以相互挤撞取乐罢了;盛夏时,身上汗津津粘乎乎,是不会玩这种“亲密接触”的游戏的;越是天冷,孩子们玩“轧煞”游戏的兴致就越高。作者说这“近似野蛮愚昧”,己嫌言重;进而又说:“‘挤死老娘有饭吃’,这是对落后、多子女的报复,如果我们早一点认识到科教兴国、计划生育、减员增效,老娘不仅有饭吃,而且,最美不过夕阳红。”道理本身虽然没什么不对,但套用到区区一个游戏上面,就有点“装榫头”了。其实,童年的游戏,不过就是游戏。而如此严肃地“微言大义”,就弄得索然无趣了。

|