|

上世纪八十年代初,我在某教育学院中文大专班开课,学员都是教育系统各中学的语文教师,他们需要系统的专业知识,也需要大专文凭。唯独一位学员是来自大型国营企业。 上世纪八十年代初,我在某教育学院中文大专班开课,学员都是教育系统各中学的语文教师,他们需要系统的专业知识,也需要大专文凭。唯独一位学员是来自大型国营企业。

他,就是张新国。

那时候,我除开课外还从事文学创作。用文学创作的实例充实讲课內容,很受学员喜欢,尤其是张新国更是对创作感兴趣。课后我与他接触,知道他也在搞创作,只是搞绘画创作,而且作品颇丰。除任大型国营企业的广告策划外,另兼上海人民美术出版社的特邀作者,他是为提高自己的艺术修养前来充实文化知识的。

我们从师生成了朋友。他曾向我推荐两个题材,一是写“傻子瓜子”年广久,二是写“橡胶大王”杨少振。不待言,判断某个题材是否值得写,较大程度上取决于该题材于当代的意义。这不仅需要敏锐的目光,超前的意识,还需要独到的见解。我反复犹豫,权衡再三,最后和新国一起去安徽实地采访,写出了《傻子瓜子传奇》,接下来写的《橡胶大王》更是得到很高的荣誉。为此,我很感谢他,并对他的聪明才智、见识人品均留下深刻的印象。

我想,这样一位好学上进的青年,过些年必会做出一番事业。果不出所料,后来,他又到同济大学进修,还进修了CAD。以后,新国不仅在绘画上获奖作品不断,广告策划、设计、电视广告均取得优异成绩。

两年前的一天,新国来看我,捧出一叠画稿请我过目,画的全是本地旧时孩子们的游戏。诸如老鹰捉小鸡、造房子、盯橄榄核子、滚铁环、抽贱骨头、跳橡皮筋,等等。我对画是外行,可我喜欢这些画,不但生动逼真,而且反映的一个个游戏全是我熟悉的。有些我亲自玩过,有些则见别的孩子玩过,可以说这些充满童趣的游戏曾伴随一代代孩子度过了快乐而不无艰难的童年吋光,令我感动,使我回想起童年无忧无虑的真我,我似乎还闻到了上海石库门文化浓浓的泥土气息。我以为是约稿,他告诉我这是他第一部创作稿;我以为只是画稿,没想到他又递上了为画而配写的文字稿取名为《都市童谣》。如为“摇啊摇”配写的文字:

“‘摇啊摇,摇啊摇,摇到外婆桥。’两个小伙伴手拉手,脚放在对方的屁股下,随着歌谣的节奏一步一步地摇起来。它可以不分季节,不用道具,没有特定环境,只要有爱,沿着流淌在心里的小河,只要揣有一颗不泯的童心,尽情地摇荡、摇荡,欢乐永远伴随着你。在孩子的世界里,外婆是永生的。”

这真挚、朴实、精彩传神,还带有诗的韵味的文字也是他自己写的,这是我没想到的。这在当今的中年画家里是不多见的。

他想听听我的意见,是否值得做下去?

我首先觉得,《都市童谣》是上海石库门文化研究的缺门。从前偶尔也见过这类图画和文字,但都是属于一鳞半爪。以洋洋大观的十五卷《上海通史》来说,有三卷分别论述晚清、民国和当代文化。文字不下百万言,对此却毫不涉及。而《都市童谣》显然是上海以上三个历史时期文化的组成部分。即以补缺而言,这件事也是值得做的。

其次,《都市童谣》虽着眼于收集和表现孩子们的种种游戏,但由小见大,它同时也反映了近现代上海的社会生活。具有浓郁的历史沧桑感和很强的生活逼真感。

其三,《都市童谣》能满足时下一部分人特别是中老年人们的怀旧心理。所谓怀旧,并非凡旧必怀,实际上它有很强的选择性与指向性,其目标往往与归真返璞连在一起。而充满童心童趣的《都市童谣》,是真而又真朴而又朴的“旧”,能引发温馨纯朴的感情。

我的答复是持肯定意见,希望新国做下去,做出大成绩来。

一年后,我从《新民晚报》副刊上不日寸看到《都市童谣》。前后约有三十多幅问世。后来新国又告诉我有几家出版社有意出版,由此可见,喜欢的人不少。

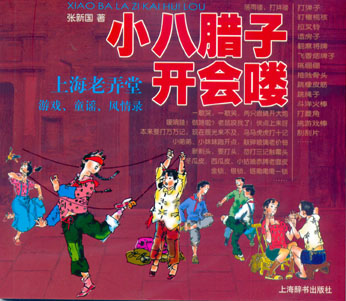

如今,《都市童谣》(书名现为《小八腊子开会喽》——编者)付梓在即。新国请我写篇序言,我以为无论于公于私,这都是我应该做的,所以不揣冒昧应承下来。但有句话要说在前头,我一不懂画,二不研究城市文化,所谓写序,意在引玉,有待专家学者和读者的指教补正。

普希金《致凯恩》中写过,“而那过去了的,将成为亲切的怀恋”。现在引来做文尾,我以为是合适的。

是为序。

宗洲 2003年3月28日

|