|

甲申春日,中华大地为迎春接福,到处爆竹彻地,礼花映天,好生热闹。我虽不童,也被吸引到户外,“聊发少年狂”,共度好时光。鞭炮如沸,彩云如煮,一朵朵礼花从地面蹿起,一溜溜火星从半空泻下,如同夏夜那彗星的焰尾,射向二十多层高楼的天空,撒下一簇簇七彩的流光。瞧这景色,你猜我有何感想?说来也怪,我忽然想起了上海楹联学会顾问陈以鸿老先生。我觉得他诗词楹联的创作状态简直就像元夜的爆竹和礼花,不断地爆发,不停地喷射,光彩夺目,美不胜收。 甲申春日,中华大地为迎春接福,到处爆竹彻地,礼花映天,好生热闹。我虽不童,也被吸引到户外,“聊发少年狂”,共度好时光。鞭炮如沸,彩云如煮,一朵朵礼花从地面蹿起,一溜溜火星从半空泻下,如同夏夜那彗星的焰尾,射向二十多层高楼的天空,撒下一簇簇七彩的流光。瞧这景色,你猜我有何感想?说来也怪,我忽然想起了上海楹联学会顾问陈以鸿老先生。我觉得他诗词楹联的创作状态简直就像元夜的爆竹和礼花,不断地爆发,不停地喷射,光彩夺目,美不胜收。

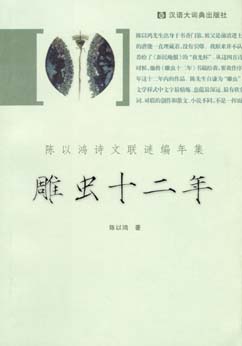

陈以鸿先生出身于书香门第,祖父是前清进士。在父亲的熏陶下,从小就学习写诗做对。可是他读的却是电机,文字创作的潜能一直埋藏着,没有引爆。我原来并不认识陈老。1988年,不知什么缘分,忽接陈以鸿先生的诗稿,我觉着好,便推荐给了报纸刊登。从这四首诗刊登之日起,陈先生的诗词和对联创作便发生了“井喷”,不可收拾。前些时候,他将《雕虫十二年》书稿给我,要我作序。我一边展读,一边惊叹。这部十五万字的诗词、对联,都是1988年至1999年这十二年内的作品。陈先生自谦为“雕虫”。我以为,“雕虫”不是“小技”。雕是雕,却非虫。诗词、楹联是中国所有文学样式中文字最精炼、意蕴最深远、最有欣赏性的一种。如果以酒比方,它是五粮液、白兰地,纯而又纯,精而又精。诗词、对联的创作和散文、小说不同,不是一挥而就,一泻千里,需要推之、敲之、雕之、刻之,所谓“刻意求工、刻意求精”是也。往往“吟安一个字,捻断数茎须”。我是粗人,不耐烦写诗作对,消耗生命。陈以鸿先生因为文学功底深厚,一旦受到开掘,创作便会源源不断。

我与陈以鸿先生作文字交,虽然也有十五、六年之久,其实我们接触并不多。开始,我很不喜欢陈以鸿的个性,觉得他太顶真,死钉板,难弄。如上海楹联学会虽然早在1988年就成立了,但那时没办过社团登记手续。2002年办好社团登记手续后开大会,按社团管理局意见,应该叫成立大会。但陈以鸿说,什么成立大会?1988年就成立了!你如叫成立大会,我就不来参加!就这样僵。我只好改称会员大会,使社团局和陈老都能接受。

他对楹联的要求,也是这样顶真的。他说,楹联有楹联的格律,不合格律怎么能叫对联呢?

我非常赞成陈以鸿先生的创作观。诗须像诗,词须像词,对须像对。既然叫律诗、绝句、对联,既然用了词牌,那就得遵守诗、词、对联的格律,不然就别叫律呀绝的,你可以叫自由诗,也可以叫自度曲,不要不伦不类,如同另类女子剃光头、另类男士拖马尾那样,叫人看着别扭。现在有些公众场合的所谓对联,只是字数相等的两个句子。有的虽然是对联,但是左右挂错位了,也没有人指出。可见对联这个好东西,在上海这个文化城市中,赏识的人还是太少。因此像陈以鸿这样为伊消得人憔悴的联家,实在难能可贵。陈以鸿先生是非常讲究格律的。读《雕虫十二年》,我们可以明显地感觉到,那就是他的创作始终追求一个“工”字。这本书既是陈以鸿诗词、对联作品的结集,也是陈以鸿的诗话、词话和联话。他对每一作品的创作原由、相关背景都有明白的交待,使我们既可了解他的为文,也可了解他的为人。其中有些诗是很有讲究、很费功夫的。如辘轳体七律五首《洪水无情人有情》,这句诗在五首七律中像辘轳旋转一样反复出现,而且前后的诗意、对仗都十分贴切,毫无造作的痕迹,这种诗的难度,我以为仅次于回文诗。可见陈以鸿先生的功力。李清照说过,“险韵诗成,扶头酒醒,别是闲滋味。”写出辘轳体七律后的快乐,恐怕同大数学家破解一个悬而未决的方程式以后的心情相去不远。

陈以鸿先生做诗做对并不是仅仅追求创作的快乐。正如他所说的,要把时代精神和诗词对联的格律结合起来。文章合为时而作,诗歌合为时而唱。陈以鸿正是这样。格律只是表达思想感情的载体。中国文化人的可爱之处,在于时刻关心着国家的命运,人民的福祉。凡抗战纪念日、解放纪念日、国庆佳节、新春佳节、香港回归、澳门回归、少奇百岁、总理百岁,他都满怀激情,歌之咏之。这些都不是应景之作,而是发自内心的咏叹。当他听到刘少奇主席平反昭雪的传闻,虽然报纸还没有报道,人们还心有余悸,陈以鸿就写诗,“长歌当哭,藉抒胸臆。”而当1998年党的十一届三中全会20周年的时候,他又抑制不住兴奋之情,欢呼“赖有邓公申谠论,遂教赤县写新篇”,“改革廿年成效著,群黎额手庆尧天”。

我前面曾经提到,同陈以鸿先生接触不多的时候,我不喜欢他的个性。但是接触多了,我就喜欢起他来了。我觉得老先生挺可爱的。有些知识分子就是这样,远远看去,似不可亲,走得近了,却发现很有磁性。从陈先生赠诗赠联的目录来看,真值得与他结成君子之交。

|