|

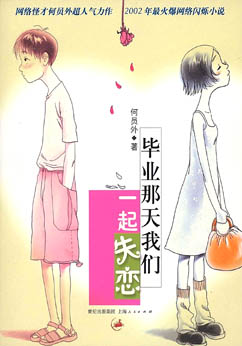

在《零下一度》的《幻城》,白天《我为歌狂》,晚上《梦里花落知多少》;想起《大四了,我可以牵你的手吗》,结果《毕业那天我们一起失恋》;多想《不说再见好吗》,却无法拉近《樱桃之远》,唉,《其实我不快乐》……这些书名,都是2004年风行中国文坛的所谓“80后”写作群的作品。其“知名度”之高,显示了一个无法回避的事实:过去的一两年里,由一群20岁上下的青少年掀起的此起彼伏的出书热潮,狠狠地撞了一下中国文坛的“腰”。 在《零下一度》的《幻城》,白天《我为歌狂》,晚上《梦里花落知多少》;想起《大四了,我可以牵你的手吗》,结果《毕业那天我们一起失恋》;多想《不说再见好吗》,却无法拉近《樱桃之远》,唉,《其实我不快乐》……这些书名,都是2004年风行中国文坛的所谓“80后”写作群的作品。其“知名度”之高,显示了一个无法回避的事实:过去的一两年里,由一群20岁上下的青少年掀起的此起彼伏的出书热潮,狠狠地撞了一下中国文坛的“腰”。

网络催生青春写手

这批被一些出版人推崇、包装而几乎“著作等身”的青少年作者,因为大都出生在1980年前后,被如今越来越喜欢概念化的媒体概括为“80后”。他们,是与以往的写作者们截然不同的人群——他们在网络化的时代背景下步入青春,甚至有人戏言“他们是在键盘上努力和网友聊天时学会把玩文字的”。

网络,给了他们不一样的成长体验,练就了他们在键盘上熟练操控文字的素质,也给了他们中的一部分人心灵的动荡、孤独、迷茫。当他们不断参与网络组织的文字比赛,在网络的BBS或各种论坛上抛下自己的臆想化故事时,其鲜明的特色、非传统的风格和张扬的个性,被一些精明的出版商一眼看中,把这些文字从网络搬进了印刷车间,由此催生了一个个“少年写作家”。

但不能不承认的是,他们的写作高度体现了一代人的整体特征,比如说张扬个性、个人主义、惟我独尊等。特别是他们在作品中表现了很多同龄人共同的压抑感和迷茫感,在大量青少年读者中引起了共鸣。

“偶”在写“偶”在看

“80后”的作品主题,基本上都和校园有关,都和友谊与爱情有关,带有浓郁的个人经历的味道,抒写个人的体验和感受。正因为如此,“偶”(网络上网民们“我”的代称)们写下的青春文字,与同时代的其他“偶”们具有天然的亲和力。从“80后”作品最大的购买群来看,看“80后”的恰恰大多也是“80后”,正所谓“偶”在写,“偶”在看。

这是它的优势,也是它的弱势。一些专家指出,“80后”作品的普遍的弱点,在于文学性和深刻性都有很大欠缺,媚俗现象比较严重,表面化的东西太多。显然,这和创作者们的文学积累、人生体验不够有关,还有浮躁的心态以及急功近利的操作。青春写手李某某曾说:“这代人分为两批,一批创造了商业奇迹,但是被层出不穷的概念给害了;另外一批人虽然稍微清醒点,却也好不到哪里去。”“是有人写出了点东西,但做人、作文都还差得远。”

文学不再“神圣化”

总是话题不休的中国文坛,虽然纷乱,但文学在一般人的心中还是比较神圣的。而这种神圣,在当前越来越熟练的商业操作下化为一种轻浮的泡沫。热闹的市场背后,有人旋风般挤进了《福布斯》公布的“2004年中国名人榜”,也有人不知不觉赚到了盆满钵满。在风中叹息的,唯有失去神圣化了的文学。

这种失去了“文学”的文学到底能火多久?

谁来守望文化高地?

很长时间以来,百花齐放的文学创作一直是中国文化的一块高地。在这块高地上,一批批优秀作品凝聚了一代代人共同的记忆,为无数心灵播撒下情感、思考、探索的种子。

从上个世纪70年代末至今,时光已经流逝近30年,文学创作也自有其鲜明而厚重的轨迹。伤痕文学、改革文学、寻根文学、写实主义、先锋派、新历史主义等各种文学思潮和流派,都在竞相争锋中成就了中国文学的光荣。

而现在这块高地上却有些寂寥。如果说我们“不满意”于“80后”的文学或写作,其责不在他们,“小鬼当家”折射出的是中国文坛的一种尴尬:时代巨著的缺失、青春文学的苍白、儿童文学的薄弱……

“80后”的风吹过,还会有新的什么占据人们的阅读视野,但愿这些“你方唱罢我登场”的风潮,只是新一轮文学复兴的垫场,因为人们的生活和人们的心灵,都需要文学作为希望的翅膀随风轻扬。

|