|

龙纹是中国动物纹样中常见的图案,这类母题纹样的最初发展与当时人们的日常生活经验息息相关,不仅有着悠久的历史,同时对古代欧洲陶瓷的图绘设计也产生了深远的影响。

下文节选自杰西卡·罗森所著《莲与龙:中国纹饰》一书,作者选取了“莲”与“龙”两种代表性的装饰,研究了东西方文明之间的互动及其内在驱动。在龙年来临之际,愿借此文带领读者了解龙纹的渊源与构成方式,感受龙纹图案跨越东西方审美的艺术魅力。

艺术史界

《莲与龙:中国纹饰》

(英)杰西卡·罗森 著

张平 译

邓菲 李晨 沈水 施静菲 李宝平 校

上海书画出版社

定价:128.00元

中国纹饰:动物纹·龙

文/杰西卡·罗森(Jessica Rawson)

在所有动物中,唯独龙代表了中国。商代初期(约前1400)用于盛放食物与美酒的早期青铜礼器上出现了怪兽形象,现代学者有时会将那些头部突出的侧面纹饰称为龙,但我们无从知晓商代人的看法。其实,这类母题可能只是装饰手段,它们在青铜器纹饰之外似乎极少出现。同样出现在青铜器纹饰中的鸟和其他动物还会被制成独立的小件玉雕,而这些怪兽似乎仅限于青铜器纹饰。

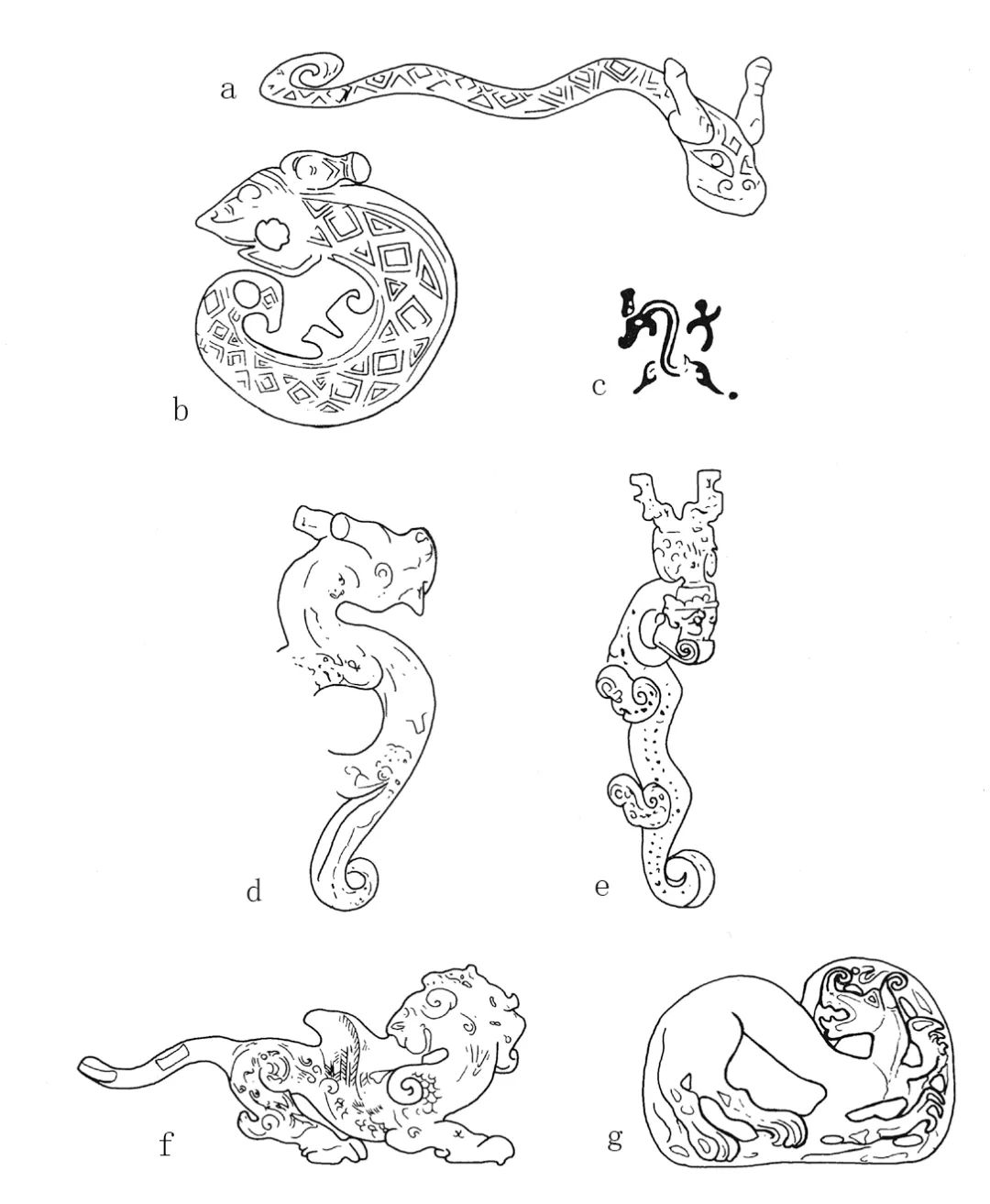

商代后期的青铜器上出现了一种动物,身体长而扭曲,身上有菱形纹样,大头,一对角又短又圆,将其称为“龙”比较恰当。这种动物不仅出现在青铜礼器的纹饰中【图1a】,还会被制成玉雕小件【图1b】。称其为龙是因为它的主要特征在汉字“龙”上得到体现。【图1c】取自一件商代青铜器的铭文,龙头硕大,呈侧面,头上有短角,被称为“瓶状角”,身体细长盘曲。在铭文中,“供”字由两个代表手的分叉部分托起一条龙组成,右边是“子”字。在更早的用于占卜的甲骨文里,龙的形象时常单独出现。

【图1】 表现中国龙纹起源的图形

a: 长有瓶状角的蛇形龙

出自一件出土于安徽阜南的商代的尊,约前14世纪

b: 长有瓶状角的玉龙

出土于商王武丁之妻妇好墓,前13世纪-前12世纪

c: 一件商尊上的“供”字铭文,其中有龙的形象

前12世纪-前11世纪

弗利尔美术馆收藏

d: 西周青铜盉的龙形把手,带瓶状角

出土于陕西扶风,前10世纪-前9世纪

e: 带冠龙形把手

河南新郑,前6世纪

f: 龙形把手

前5世纪-前4世纪

大英博物馆收藏

g: 虎形挽具饰牌

鄂尔多斯地区,前2世纪-前1世纪

大英博物馆收藏

因为这些形象与“龙”字的象形文字近似,人们或许可以认为带有长长的身体、大头和瓶状角的怪兽就是龙,但我们必须考虑到商代人最初是如何确定龙的形象的。无论语言或是图绘,要表现一个想象中的动物始终是个难题。许多故事采用了解决这一困难的一种主要方法,即直接列举神异动物的特征,逐一与另一种动物做比较。于是,据说有一个怪兽长着像某种动物的角、另一种动物的鬃毛、第三种动物的腿等等。换言之,对怪兽的描绘通常会由已知动物的局部组成,中国的龙也是如此。蛇在更早的商代陶器上就已经出现,我们可以从蛇纹与龙纹的类似布局中推断,蛇的轮廓可能是最早的龙纹的前身。此外,在许多早期案例中,龙的上颌部分都有一个心形小尖,这最早出现在对蛇的描绘中。常见于龙的早期形象中的菱纹似乎也可能借用了蛇的图案,甚至是真蛇的特征。其他爬行动物则有可能提供了瓶状角的形象。另一方面,龙凶猛的颌部则借用了另一种非同寻常的怪兽形象,后来的学者称其为“饕餮”。

商代龙的形象有的有一对足,有的有两对,瓶状角变为尖细的突出物,甚至变成羽毛状。当器皿的把手被铸成龙形时,龙足就巧妙地连接着长长的龙身与容器。【图1d】中描绘的一条龙的形象,仍保留着原来的瓶状角。公元前7世纪至前4世纪,青铜器、玉器上的抽象纹饰和复杂的交织图案取代了许多古老的龙和怪兽纹样,但传统的龙形轮廓在青铜器把手和玉坠的装饰模式中得以保存。早期龙纹中的瓶状角被颇为精致的冠和羽饰所取代【图1e】。大部分青铜器上的龙都有足和爪,而玉器上的龙常常只有鳍。少数情况下,龙有双翼,与公元前3世纪的诗歌中所描绘的神兽相吻合:生双翼的骏马拉着车,载着通晓方术之人去往遥远的昆仑山【图1f】。

在【图1d】、【图1e】、【图1f】中的三个把手上,龙都是扭头回望的形象,这种图式十分流行。对居住在中国边疆的游牧民族而言,龙的母题是外来的,龙在他们的信仰中不一定扮演着特殊的地位。但真正的动物,特别是虎、雄鹿和马对他们的生活具有重大意义,这些动物经常被描绘在青铜马具装饰上。身体修长弯曲,有足和爪,回头张望的龙的图式被游牧民族借鉴并作为描绘虎的一种手法【图1g】。由此,龙和虎就有了不少共同特征。虎具有龙的一些特点,龙也获得了猫科动物的局部形态。在汉代及其后的几百年间,这两种动物的轮廓始终颇为相似。

|