|

《情关西游》初版有一个副标题:“从《西游记》到《西游补》”,其视阈显然与西方文论中的“互文性”理论有关。张怡微融会《西游记》与《西游补》,是以洞悉两者的互文性为基础,在《情关西游》的相关论述中,我们可以看到两书客观存在的互文性——不同文本的间性关系。同时,书中确实多次出现了“互文性”这个前沿性术语。不容否认,这里面显示出作者自觉的必然性选择。

从方法论上说,张怡微采用了德里达式的“增补”,或曰“修正阅读”的方法。所谓“德里达式的增补”,是指文学批评对文本意义的不断派生和发挥,它寄生于原作但超越原作,是对原作的“修正性阅读”;而修正阅读是一种创造性阅读,但也是“危险的阅读”,因为它有可能由于过度阐释而偏出原作最初的愿望,脱离德里达所谓的“记忆的逻各斯”。

《情关西游》的特点是重感悟、重阐释,许多观点显现着作者特有的才情与灵气,同时似乎又合理地控制着创造性发挥与“记忆逻各斯”对立、互动的“度”,而不至于让读者有徒生虚妄或“过度阐释”的感慨。应该说,这样的阐释有可能超越了原文本的界限,而重构一种倾向于“哲理化的文学”。我的感觉:《情关西游》中对长生、安心、情关、心魔的论述,都不失为具有创造性、颠覆性意义的“哲理化的文学”,即使有所误读,也是合理的“创造性误读”,而在接受定势上恰如其分。

在具体论述中,张怡微吸收了较多的域外文献。据我粗略统计,在所引文献中,来自海外以及台港地区的高达百分之八十,其中又以哲学和宗教文献居多。这当然不必作为本书的“佳处”来作重点评述,但庶几可以显示作者的求学背景、知识积累的特点,彰显着一种突出而又难得的世界性现代视野。

进步与变化

真心的“好话”说了不少,似乎也应该说一点难听的“坏话”——当然也是出于真心。如以学术角度来看,初版以“从《西游记》到《西游补》”为副标题,论题大小、深浅均为恰当。但就其具体内容来说,似乎是以孙悟空为中心,而较少涉及其他方面。我们知道,《西游记》(不说《西游补》)以思想广袤、丰富和复杂著称于世,这样以孙悟空为论述主线,而不及其余,即使是在孙悟空形象的阐释上也只局限在张书绅儒学一家,而缺失对其他文化蕴涵如汪澹漪“证道”说、陈士斌“谈禅”说的阐发,研究对象是否略显单薄、偏窄?欣喜的是,这次再版,作者增补了十几篇文章,所涉广泛,可见其最近几年的思考和精进。

这几年,张怡微的变化不小,博士毕业后,回归母校复旦大学,任教于中文系的创意写作MFA专业。但她的“西游”之路从未停歇,常常看到她的文章、讲座出现在各类报刊或媒体上。听说她开设的“西游”通识课、精读课,很受学生的欢迎。

希望新版的《情关西游》能让为更多读者走近《西游记》,也希望更多的作家或年轻人加盟到《西游记》研究的队伍中来。

【以上文字节选自《情关西游》(增订本)序二:竺洪波《多元融通成为可能》。竺洪波,华东师范大学中文系教授,博士生导师。】

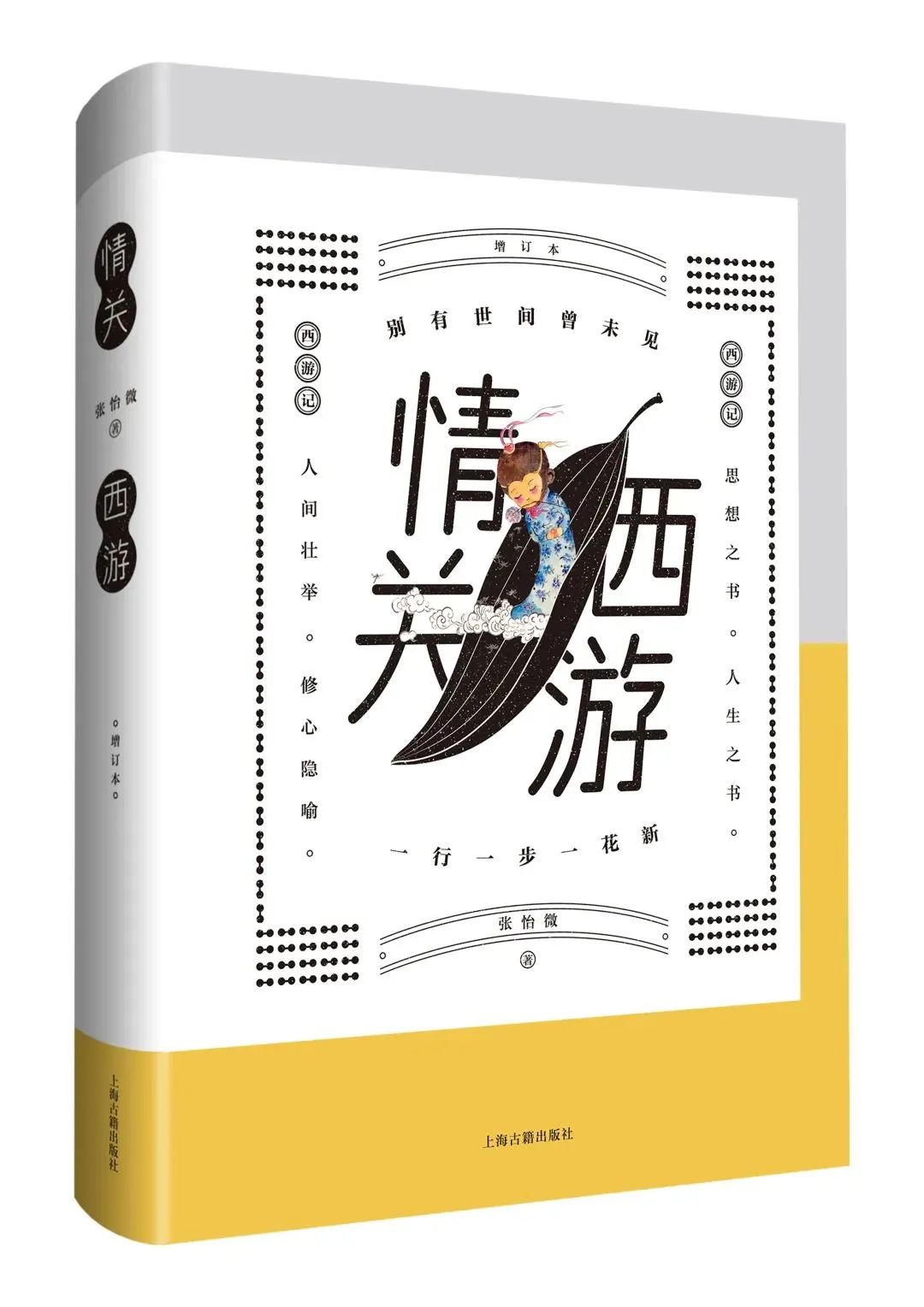

《情关西游》(增订本)

张怡微 著

上海古籍出版社

《情关西游》是青年作家张怡微近年来潜心研读《西游记》和《西游补》的学术随笔集,此次新增文章十余篇,并对初版文章逐一修改。作者以重诠“西游”故事为方法,着眼“西游”情难为镜像,引领读者烛照世情、反观自身,重探中国文学、文化经典的魅力。作者写“好名与未名”“不老与长生”“事人与人事”“心猿与心魔”“取经人的怕和爱”“许败不许胜”“西游女子图鉴”“情关、情种与情路”“情梦与盗梦”……视角敏锐,文笔凝练,读之令人兴趣盎然。人生斯世,各有正业,各有所取之经,各有一条西天之路。希望“西游”能成为读者“温柔有情亦有生活能量的日常陪伴”,“随着孙行者的成长而成长,随着他的跋涉而跋涉”。

|