|

贾连翔教授请我为他的大作《出土数字卦文献辑释》写序,我当然感到非常荣幸。然而,我深知自己实非最合适的人选。最适合作序的人无疑是贾教授求学时的老师李学勤先生。不幸的是,李先生已于2019年逝世,无法见到《出土数字卦文献辑释》正式出版。贾教授在后记中回顾他博士论文的写作经历时说:“这篇学位论文从选题到草就,从材料搜集到研究思路,从学术方法到写作技巧,都离不开先生的总体把关、辨惑析疑和悉心指导。”从《出土数字卦文献辑释》的内容看,贾教授这样说一点也不错,该书的每一页都可以看到李先生的学术影响,贾教授很忠实地遵循和实践了老师的教诲。

《出土数字卦文献辑释》对“数字卦”作了全面的研究。这一课题非常有意义,是李学勤先生于20世纪50年代提出的。近六十多年来地不爱宝,年年都有新的出土资料可供研究,其中最重要的是2013年出版的清华简《筮法》,这是李先生亲自整理的。贾连翔当时作为清华大学的研究生也参加了这项整理工作。

《出土数字卦文献辑释》大体上处理了三个相关的课题,即“先秦至汉初传世文献中的筮占”“实占数字卦材料辑录”和“清华简《筮法》校释”,每一课题都有研究总论。“先秦至汉初传世文献中的筮占”综合整理了从《尚书》到秦汉有关占卜的文献,特别是对《左传》和《国语》里的蓍筮记载作了深入的研究。与已有研究不同,贾连翔不但按照材料的早晚排列,还按照国别分类。值得注意的是《左传》和《国语》的蓍筮记载没有楚国的例子,这和出土材料所见的情况迥然不同。“实占数字卦材料辑录”对88件(或组)甲骨、铜 器、陶器和竹简作了综合整理,对出土材料中的138个卦例按照时间早晚归类。战国时代竹简上的卦例几乎都是从楚地出土的。虽然别人已经做过同样的整理工作,但是贾教授的整理最为齐全,不但应有的例子都有,而且相关信息也整理得很清楚,分成编号、时代、出土流传、形制尺寸、著录、释文、备注各项,并且还附上了非常清晰的图表,极为方便。

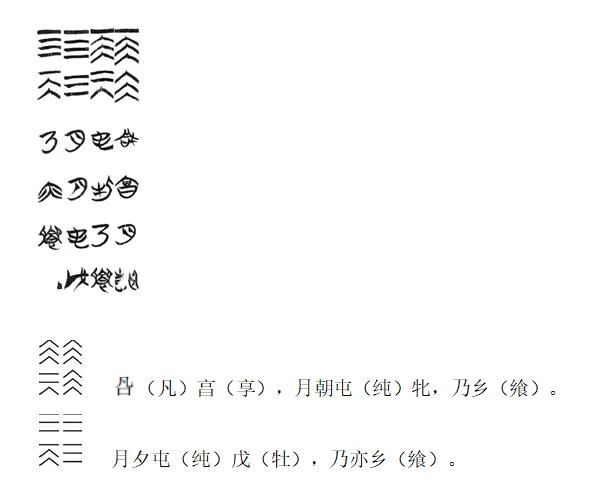

第三项课题是“清华简《筮法》校释”。因为贾教授参加了《筮法》的整理工作,所以他提供了整理团队讨论的某些信息,很有意义。除了对《筮法》作综合校释以外,还给出了非常便于使用的释文,扫描了楚简图版,制成清晰的摹本。举一个简单的例子,清华简《筮法》中的《享》,卦例、简文及释文如下:

读者很容易比对每一个字的原始图版和通行文字。这是贾教授自己发明的体例,利用了《清华大学藏战国竹简》各辑的文字编,对学习古文字有极大的助益,希望以后能作为简帛学的通行方法。

哪怕这本书只有这三项课题的资料,也已经作出了重大的学术贡献,但是本书并不限于收集资料,每一课题还有深入的研究综论。大众读者对“数字卦”本身不一定很有兴趣,然而《周易》是中国文化最古老、最完美的思想结晶却几乎是共识。《出土数字卦文献辑释》对《周易》的起源和早期历史的讨论,给一般读者带来启发。贾教授讨论这个问题时引用了邢文提出的六个设想,对易学而言是很大的挑战:

一、尽管数字卦与《周易》有关,但《周易》并非中国古代惟一的筮占体系,数字卦未必就是《周易》的经卦或别卦;二、数字卦可以是古代实占所得的筮数,也可以是代表筮数的卦画;三、数字卦反映了中国古代筮占的多元发展及其不成熟的发展状况,不仅增加了我们关于中国古代筮占的知识,同时也要求我们进一步研究其不同的体系;四、某些数字卦材料为《周易》六十四卦的重卦说提供了证据;五、数字卦材料或可为探讨包括早期《周易》卦名在内的古代卦名的来源提供线索,这些卦名材料同时也是考察不同的数字卦体系的线索;六、数字卦中的覆卦的材料,对于理解数字卦与《周易》的关系至关重要,如果数字卦中的覆卦材料源出《周易》或《周易》的早期形式,学术界对于《周易》的时代、成书以及数字卦的性质等一系列重大问题的传统认识将面临严峻挑战。

|