|

由历史学家熊月之领衔、177名学者组成编写队伍,历时8年编纂的新修《上海通史》全部完稿。2021年5月27日,作为上海市哲学社会科学重大工程项目,新修《上海通史》结项会在上海社会科学院举行。

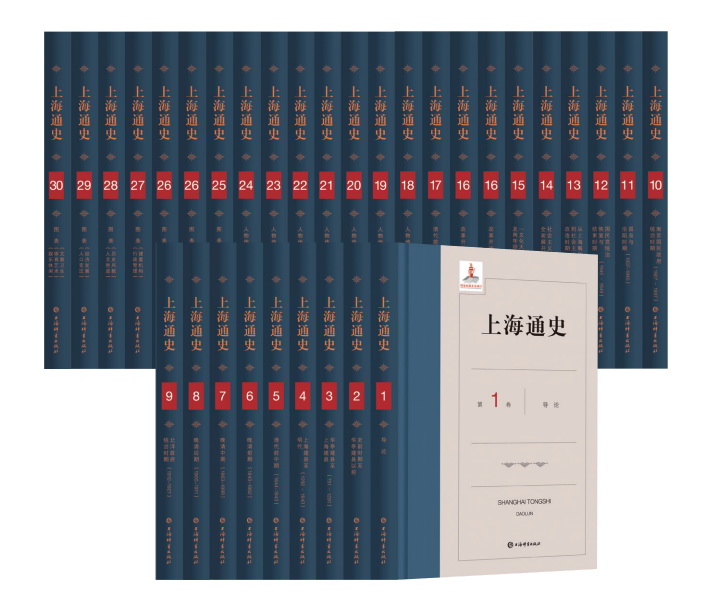

新修《上海通史》共分30卷,每卷40万至90万字、插图约100幅,总计1540万字,3000幅图。上起远古时期,下迄2010年。该项目于2013年启动,2021年5月结项。177名学者参与编写,来自上海各高等学校、研究机构与政府部门,也有部分外地学者。设主编1人,副主编5人,分卷主编36人,由上海辞书出版社编辑出版。

时代在发展,上一版的《上海通史》下线写到1997年,远不能满足人们对本地历史了解的需求。新修版编纂团队将史料与最新研究写入这部巨著,以中国传统通史体例为主。全书分为导论、古代篇、近代篇、当代篇、人物篇和图表篇六个部分,涉及上海的政治、经济、文化、社会、人口、军事等方面。

第1卷为导论,概述全书结构,综述上海城市演变脉络、上海在中国与世界地位、上海城市发展动力、区县特点等,专述上海红色文化、租界特点及影响、上海人特质、海派文化等问题。

古代篇设4卷(第2-5卷):第2卷从地下考古到唐代设华亭县,第3卷从华亭建县至上海建县(751-1291),第4卷从上海建县至明代(1292-1643),第5卷是清代前中期(1644-1843)。人物篇中有一卷为古代人物专卷。1999年版的古代部分只有一卷,现在的内容大为充实。

近代篇设7卷(第6-12卷):第6卷是晚清前期(1843-1862),第7卷是晚清中期(1863-1899),第8卷是晚清后期(1900-1911),第9卷是北洋政府统治时期(1912-1927),第10卷是南京国民政府统治时期(1927-1937),第11卷是孤岛与沦陷时期(1937-1945),第12卷是国民党统治恢复与结束时期(1945-1949)。

当代篇设4卷(第13-16卷):第13卷是从上海解放到社会主义改造时期(1949-1956),第14卷是社会主义建设全面展开时期(1957-1966),第15卷是“文化大革命”及两年徘徊时期(1966-1978),第16卷是改革开放时期(1978-2010)(分上下两卷)。1949年以后的部分大为加强,尤其是改革开放以来。

人物篇设8卷(第17-24卷),其中古代人物1卷、近代人物3卷、当代人物3卷、外侨1卷。设人物传是中国史学传统,也最受读者重视。专设人物传,呈现了上海人文荟萃的特点。专设外侨卷,则凸显了上海的国际化程度。

图表篇设6卷(第24-30卷),包括时空演进卷,城市历史、对外交往卷(上下两卷),建置机构、行政管理卷,历史风貌、人文胜迹卷,经济发展、人口变迁卷,文教卫生、体育艺术、娱乐休闲卷。

新修《上海通史》主编熊月之介绍,新修史强调地上资料与地下新发掘资料相结合(主要是古代部分),中文资料与外文资料相结合(近代与当代部分),文献资料与口述资料相结合(近代与当代部分)。研究领域从政治、经济、社会、文化,扩展到社会生活史、医疗史、环境史等方面,极大丰富了历史研究内涵。

值得关注的是,《上海通史》从政治、经济、社会、文化诸方面,从国际联系、国内联系、城乡联系等多维度,立体地呈现、阐释了上海作为中国最大城市,何以能够成为马克思主义在中国的传播基地、中国工人阶级的大本营、中国共产党的诞生地,何以会成为“近代中国的光明的摇篮”。

对于社会主义建设时期与改革开放时期,该书全面、系统梳理了上海城市演变轨迹,论述了上海在计划经济时代,在中国社会主义建设事业中的伟大贡献,包括上海疆域的扩大、工业中心的建设、科创中心的作用,述及旧上海如何被改造为新上海、万吨水压机如何造成,众多科技成果如何创造出来。

对于改革开放以来,该书系统梳理、论述上海如何按照党中央部署,由改革开放后卫逐步走到前沿、浦东开发开放成就举世瞩目、世博会光彩照人,上海人勇当改革开放排头兵、敢为创新发展先行者。

对于上海人记忆犹新的往事,舍小家为大家的贡献,在书中多有展现,诸如城市游民改造、大炼钢铁、支援三线建设、知青上山下乡、产业转型工人转岗,也包括上海人住房如何高度拥挤到现在达到小康、苏州河如何由清变黑再由黑变清、上海交通如何拥挤不堪变为快捷通畅,更包括浦东浦西如何差距悬殊到共同发展、比翼齐飞。

【转编自人民日报、上海辞书出版社】

|