|

写作不可避免地带着当代意识。在触发这本书产生的旧金山,梁启超也曾在一个世纪前到来。他四处演讲,出席宴请,接见华人领袖,还品尝了一种叫王老吉的饮料。他感受到这里的人“爱乡心甚重”“义侠颇重”,更看到了不洁的街道、林立的宗派、政治能力与现代德行的缺失。他感慨,若把“自由、立宪、共和”的理念和制度引入中国,可能像是夏天的裘皮大衣、冬日的葛布单衣——“美非不美,其如于我不适何”。如果不能塑造出一种“新民”、一套新的价值观,任何变革都是无效的。一个世纪过去了,华人后代中有一位成了市长,另一位买下了曾鼓吹排华的《旧金山纪事报》,这座城市开始热烈期待引入中国投资人……但走在此刻的唐人街,你会感到梁启超的一些忧虑与困惑仍顽强地存在着,能激起回响,已经获得富强的中国也在探寻某种内在与外在的秩序。

梁启超那一代人也面临一个加速度的、技术革命与知识爆炸的时代,他应对这些变革时的勇敢与迷惘,激起了我强烈的共鸣。这本书是个避难所,我常躲入另一个时空寻求慰藉。在经常令人厌倦的写作中,意外的惊喜也不时涌来。我感到自己日渐笃定,甚至生长出一种新的雄心。我越来越希望这三卷本的传记成为一部悲喜剧、一部近代中国的百科全书。我期望它能复活时代的细节与情绪,展现出几代人的焦灼与渴望、勇气与怯懦。

当梁启超成为声名鹊起的主笔时,比他年长四十五岁的改革者王韬已走到了生命的最后岁月,他看着自己一生呼吁的理念正展现在这个年轻人的报纸上;同样阅读这份报纸的还有安庆的少年读者陈独秀,二十年后,他将成为新文化运动的发起人;在1898年北京躁动的夏日里,身经英法联军火烧圆明园、太平天国运动、甲午之战的李鸿章,旁观着康有为、梁启超这两个青年过分活跃的举动,心中不屑却又暗自钦佩。人性之弱点与光辉,个性之必然与命运之偶然,彼此交织。那些相濡以沫的同志,在历史考验面前也经常反目成仇,彼此疏离,然后在人生下一个路口再度交汇。

第一卷即将完成时,我读到了博尔赫斯对吉本《罗马帝国衰亡史》的评论,在他眼中,阅读这本书仿若“投身于并且幸运地迷失在一部人物众多的长篇小说里。其中的人物是一代又一代,剧场就是整个世界,而其漫长久远则是以朝代、征服、发现以及语言和偶像的嬗变来计量”。我很期待,这三卷本完成时,我的读者也能有相似的感受,如果你尚未在这一卷中获得,就请耐心地等待第二卷。

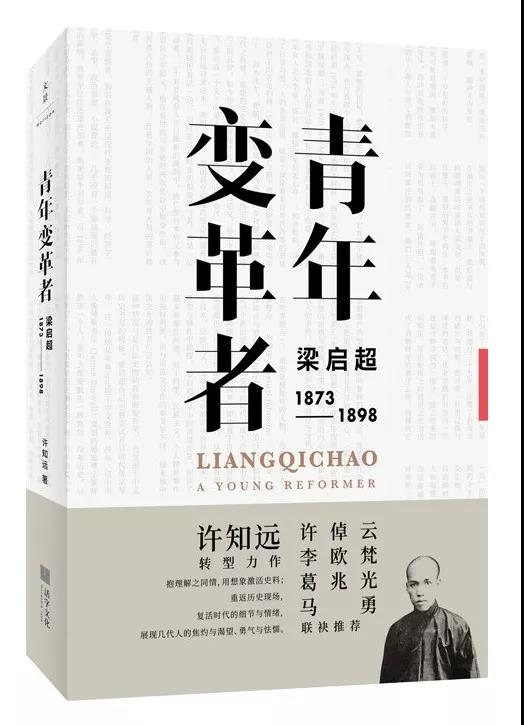

《青年变革者:梁启超(1873—1898)》

许知远 著

许知远转型力作,

五年积淀,回访历史现场,

状摹青年梁启超的希望与挫败,

复活时代的细节与情绪,

展现几代人的焦灼与渴望、勇气与怯懦。

许倬云、李欧梵、葛兆光、马勇联袂推荐。

|