|

阿姆河和亚穆纳河之间,阿富汗、巴基斯坦、印度这片亚洲高原地区,一直是上演人类历史重大事件的舞台,永远需要历史学家的关注,也一直强烈地吸引着我。——阿诺德·汤因比

阿富汗、巴基斯坦、印度这片区域,按照当今的政治疆域划分,被分隔成三个独立的主体。当我们要谈谈对它们的印象时,似乎无从提起,因为无论提起哪一个,都能在我们的头脑中激发起太多画面。

然而,若把目光放远,投向遥远的过去,则可以发现,这种当代的划分,在漫长历史中只不过是一瞬,在更多的时间里,这片土地可以被作为一个整体来看待。忽略国家边界的划分框架,改从山川河流这样的地理坐标去限定讨论范围,似乎更能从文明、民族、人类的宏大体系去充分发挥想象,就像马克·布洛赫在《莱茵河》、费尔南·布罗代尔在《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》所做过的那样。

流经中亚陆地的阿姆河与流经印度次大陆的亚穆纳河,成为可取的地标。我们可以试着以这两条河流为限,去想象和讨论河流两岸的历史与现实。不过在这之前,已经有一位老人已经这么做了,而且可能比大多数人做得更好。他就是阿诺德·汤因比。他于1960年在阿富汗、巴基斯坦、印度进行了四个月多的旅行,凭借实地考察与历史想象的结合,写了一部据说是他“最杰出”的游记。这就是《亚洲高原之旅:文明的兴亡》。

《亚洲高原之旅:文明的兴亡》

[英]阿诺德·汤因比 著 李娟 译

定价:68元

上海人民出版社丨2020.8

写作背景和基本内容

这本书的英文原名为“Between Oxus and Jumna: A Journey to India, Pakistan and Afghanistan”,由英国牛津大学出版社于1961年出版。晚年时期的汤因比,仍然不停奔波于世界各地,接受各地邀请讲学,借此机会在世界各地游历。本书即创作于这一背景之下。1957年,汤因比曾短暂停留阿富汗,遗憾未能尽情游览,后来在1960年获得在新德里和巴基斯坦演讲访学的机会,并且得到阿富汗、巴基斯坦、印度三国政府的礼遇,终于得偿所愿。已经71岁的汤因比,不顾旅程疲劳,游览了新德里、白沙瓦、拉瓦尔品第、木尔坦、焦特普尔、坎大哈等多处重要城市,仅在书后列出的行程表中,标记的地名就有147个之多。

本书书名直译应为“阿姆河与亚穆纳河之间:印度、巴基斯坦与阿富汗之旅”。这是因为,在地理位置上,阿姆河(即奥克苏斯河,中国古籍里称乌浒水、妫水)、亚穆纳河(印度北部河流,发源于喜马拉雅山脉,是恒河最长的支流)构成了此次旅行的最北和最南边界。考虑到汤因比在书中不仅记录沿途见闻,更重要的是结合当地丰富悠久的历史文化,对文明的命运进行探讨,中文版采取意译,将书名定为《亚洲高原之旅:文明的兴亡》。

从阿姆河到亚穆纳河:文明兴亡的舞台

为什么是这两条河?汤因比说,这是因为,他的游历范围,基本上都是在历史上贵霜帝国的版图之内。换句话说,那些历史上在这片土地纵横驰骋的诸多文明,才是他心目中的主角。

这两条河流之间,按照今天的政治版图来看,属于阿、巴、印三个国家,但历史上在此角逐和兴衰的文明和民族,简直不胜枚举。这里曾经活跃着多个文明古国,如犍陀罗、贵霜、孔雀王朝、萨珊波斯、阿拔斯王朝、花剌子模、蒙古汗国、莫卧儿帝国;有多个民族在这里前赴后继,如雅利安人、萨卡人、匈奴人、突厥人、蒙古人;有许多历史人物在这里指点江山,如亚历山大大帝、阿育王、帖木尔、成吉思汗;有形形色色的人在这里行走,如游牧民、军人、商人、传教士、朝圣者。以上种种造就了多元灿烂的文明,孕育出一系列人类文明瑰宝。汤因比在这本游记里,对历史悠久的中亚、南亚地区文明进行追溯,堪称对当地文明的概览式速写。

从大博弈到冷战:地缘政治的洞察

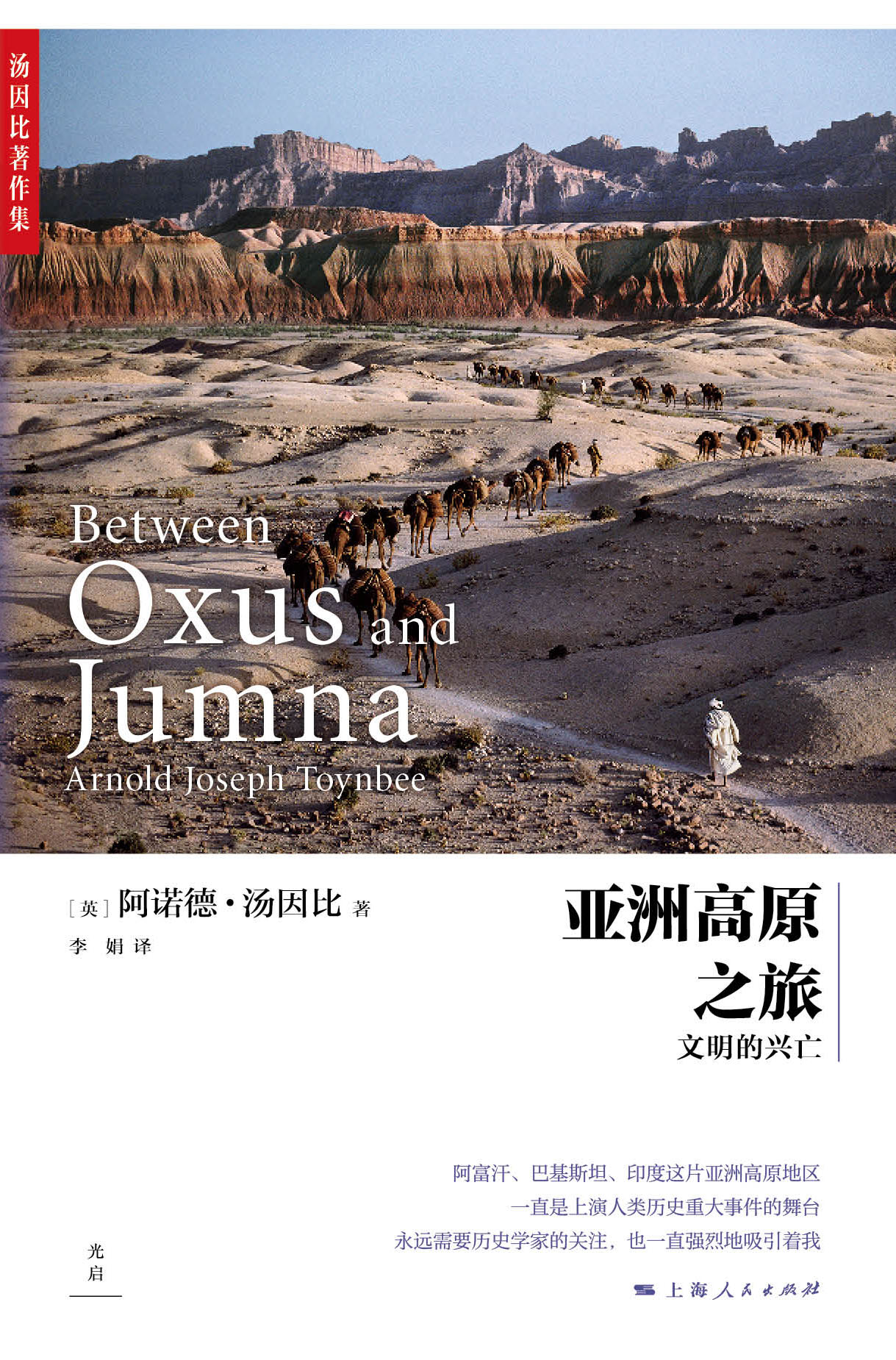

中文版的封面,使用了著名摄影家史蒂夫·麦柯里的作品。在高山、沙漠组成的阿富汗高原土地上,一支骆驼商队在缓步远行,蜿蜒向前,整个画面悠扬,深沉,肃穆,静谧。这张照片拍摄于1981年,在世界已大步向前的时代,这片土地的画面似乎依旧定格在过去,历史长河的流淌,似乎在这里更加缓慢。然而在这般景象的背后,竟是这片土地纷乱的时局与动荡的历史,如何不让人对这里充满关注和叹惋。

对于一个身处20世纪和21世纪初的人来说,这片亚洲高原土地总是伴随着动荡与纷乱的印象。21世纪初的硝烟仍未完全散尽,冷战时期的超级大国博弈犹在昨日,19世纪的英俄大博弈依旧为人所津津乐道。而1960年正值冷战时期,阿、巴、印三国正处于各自历史上一个特殊的时间段,三国彼此之间的纠纷,与外部超级大国的介入,使得即便身处与世隔绝的亚欧大陆腹地的汤因比,也不能不受到对峙氛围的感染。印度和巴基斯坦自1947年分治以来,各自走上了不同的发展之路,两国因领土问题存在着冲突,而阿富汗内部正在进行自由化改革的努力,外部则与巴基斯坦存在着边纠纷。美苏则幕后展开角力,它们都在极力拉拢各国?而苏联似乎暂时占了上风,这片土地的局势仍不明朗。

|