|

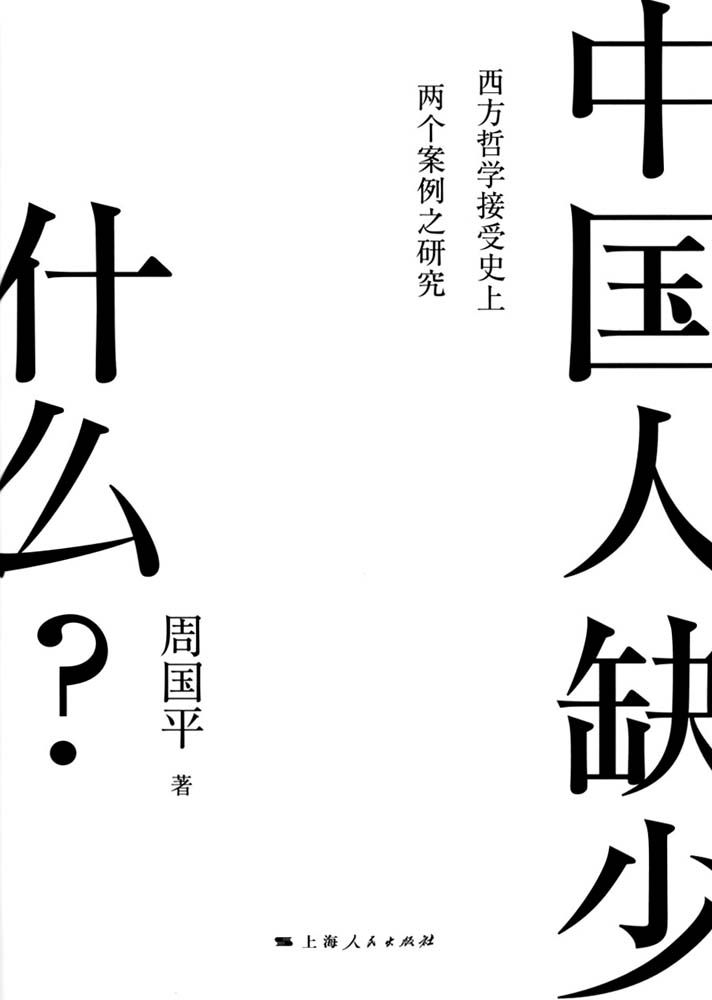

十九世纪末二十世纪初,中国知识界掀起了向西方寻求救亡图强之真理的新学热潮。在这个热潮中,有两个人自觉地把目光投向了西方哲学。严复是引进英国哲学的第一人,王国维是引进德国哲学的第一人,他们的工作给中国知识分子的西方哲学接受史标记了一个明确的开端。 十九世纪末二十世纪初,中国知识界掀起了向西方寻求救亡图强之真理的新学热潮。在这个热潮中,有两个人自觉地把目光投向了西方哲学。严复是引进英国哲学的第一人,王国维是引进德国哲学的第一人,他们的工作给中国知识分子的西方哲学接受史标记了一个明确的开端。

严复和王国维是有眼光的。在当时新学人士的心目中,西学的主干,一是政治学和法律学,二是自然科学,因为二者直接关系到国家的富强。唯有这二人认识到,西学的根基是哲学,西方社会进步和文明兴盛的秘密是在哲学中。有意思的是,仿佛冥冥中有分工,这二人分别把注意力投向了西方近代哲学的两个主要的不同系统,即英国哲学和德国哲学。德国哲学注重形而上学的追问,而这个追问的实质是要为人生建立一种精神信仰。英国哲学注重政治秩序的探讨,由此形成了自由主义的政治学说,而这个学说正是建立法治社会的理论基础。检讨中国传统文化的缺失,考察百年来中国现代化转型的艰难,我们最需要建立的正是信仰和法治。回过头去看,可以说王、严二位各自抓住了中国问题的一个要害,他们的开创性工作至今仍有重大的现实意义。这是值得研究的两个案例,通过分析二人在接受中的短长,中国知识界对于二人工作的不同反应,我们可以看到中国人接受西方哲学的难点在哪里,明确取人之长补己之短要在什么地方用力。

在中国近现代思想史上,严复是第一个重视并且引进西方自由主义政治学说的人。他所推崇的西方思想家,从十八世纪的亚当?斯密、孟德斯鸠,到十九世纪的约翰?穆勒、斯宾塞,都是自由主义的重要代表人物。他翻译八部西学名著,重点也是放在自由主义理论上。之所以如此,是因为他已意识到,在自由主义理论中隐藏着西方政治的秘密,自由是西方政治思想的核心,也是西方政治和中国政治的根本相异之点。自由主义可以归结为两个原则,一是个人自由,二是法治。个人自由的涵义是:凡是不涉及他人的行为,个人享有自由,相反则要按照涉及他人的程度受到社会相应程度的干涉。法治的关键则在于限制政府对人民的治权,其制度保证是把立法权、司法权从政府的权力中分离出来。从严复的著译中可以看到,对于这两个原则,他的认识都是相当清晰的。

如果说严复对个人自由原则的涵义大致是清楚的,那么,谈到自由的根据问题,即为何个人自由是可欲的,他在接受上就发生了严重的困难。西方政治哲学家程度不等地都承认个人自由本身是目的价值,个性发展本身是人类幸福的基本因素,这个论点可以说是自由主义理论的核心价值观念。但是,严复对此就完全不能理解了,其显著倾向是把自由仅仅视为手段而非目的。究其原因,一是儒家传统的束缚,二是在寻求富强的强烈动机支配下,一种被简单化实用化的进化论先入为主地成了他的主导思想。在严复的案例中,正是这个方面最值得我们深思,由之反省中国文化的实用品格。

然而,吊诡的是,在当时的思想界,严复对自由主义理论的引进和误解都没有引起多大的注意,新学名流纷纷尊他为“西学圣人”,却是因为他鼓吹和传播了社会进化论。也就是说,恰恰是他在西学接受中的最大误区,竟然成了罩在他头上的最耀眼的光环。他的八部译著,国人只为最早问世的《天演论》这个完全违背原著旨意的改写本举国热狂,从中又只读出了“优胜劣败,适者生存”八个字。人们常说,《天演论》敲响了祖国危亡的警钟。的确,严复通过《天演论》真正想做的事是敲响这一声警钟,国人分明听到的也是这一声警钟。这一声警钟响彻半个世纪,把《天演论》以及后来严译中传递的自由主义信息完全掩盖住了。

不过,也有清醒的声音。这就要说到本书的另一位主角了,对于严复在西学接受上的实用倾向,最早提出批评的正是王国维。王国维比严复小二十三岁,严复名满天下之时,他还是二十几岁的青年,正在孤独中攻读德国哲学。他当时就指出:严复信奉的是英国的功利论和进化论,对纯粹哲学没有兴趣,其学风是非哲学的,因此不能真正触动中国思想界进行反省。王国维说严复的学风是非哲学的,是指他不能从哲学上把握西学的内在理路,这个批评是击中要害的。我们可以补充说,严复之所以不能理解自由主义理论的核心价值内涵,究竟的原因也在于此。

|