|

20世纪90年代初,我母亲曾不很当真地考虑写一部自传。她这个人总是尽可能不直接写自己,所以,这件事让我感到很惊讶。“主要写自己,”她有一次对《波士顿评论》的采访记者说,“我感觉,似乎是通向我想写的东西的一个相当间接的途径……我从来都不确信,我的趣味、我的幸与不幸有什么足以示范的品质。” 20世纪90年代初,我母亲曾不很当真地考虑写一部自传。她这个人总是尽可能不直接写自己,所以,这件事让我感到很惊讶。“主要写自己,”她有一次对《波士顿评论》的采访记者说,“我感觉,似乎是通向我想写的东西的一个相当间接的途径……我从来都不确信,我的趣味、我的幸与不幸有什么足以示范的品质。”

我母亲1975年说这番话的时候还处在一次极其痛苦的化疗期间;她前一年查出乳腺癌第四期,已转移(那时候还是这样一种情况: 患者的病情更多的是告诉家属而非患者本人);医生希望,不过,正如至少其中一位医生当时告诉我的那样,并不真正预期能给她带来长时间的缓解,更不用说治愈了。就像她一贯的风格那样,她一旦又能写作,她就选择为《纽约书评》撰写系列随笔,后来这个系列以《论摄影》为书名出版单行本。不仅这本书里几乎没有任何意义上的自传色彩,而且连《隐喻的疾病》这本书里她都几乎没有出现;要知道,假如她没有经历过当时那种因罹患癌症而蒙受的耻辱——尽管时至今日这种境况没那么严重了,却依然存在,通常是以自感耻辱的形式出现——她是绝对不会写的。

作为一个作家,她直截了当带有自传性的情况,我只能想起四次。第一次是1973年在她首次访问中国的前夕发表的短篇小说《中国旅行计划》。在很大的程度上,这个作品是对她自己的童年、对她的父亲的思考;她父亲是个商人,他短得可怜的成年生活大部分是在中国度过的,我母亲4岁那年他客死他乡(她从未随父母去过现在叫天津的那个地方的英租界,而是留在纽约和新泽西由亲戚和保姆照顾)。第二次是1977年发表在《纽约客》的短篇小说《没有向导的旅行》。第三次是《朝圣》,1987年发表,也是在《纽约客》。这是篇回忆录,说的是1947年少女时期的她在洛杉矶拜访托马斯·曼的事情;当时,托马斯·曼离乡背井,住在太平洋帕利塞兹。但是,《朝圣》首先是我母亲对她当时最钦佩的作家表达的钦佩;与惯常的做法一样,自我塑像远属于第二位。正如她所写的那样,这是“一个局促不安、满怀热情、着迷于文学的孩子与一个流亡之中的神”的一次邂逅。最后一次,我母亲1992年出版的第三部小说《火山情人》最后部分有几个自传性段落,她在当中直接谈论——她从未在她已经出版的作品里,甚至访谈中这样谈论过——身为女人的话题;还有就是她2000年出版的最后一部小说《在美国》里有若干一笔带过的童年回忆。

“我的生活是我的资本,我想象的资本,”她对《波士顿评论》同一个采访记者说,并补了一句,说她喜欢把它“据为己有”。就我母亲而言,这是个奇特的,也是一反常态的说法,因为她对钱根本不感兴趣,我永远都想不起来她什么时候在私人谈话里使用过金钱方面的隐喻。然而,在我看来,这似乎倒也是对她的作家之道所做的一个完全精准的描述。这也是她甚至会考虑写一本自传的想法让我感到极为惊讶的原因,对她而言,写自传,继续用资本做类比,就不会靠孳息——一个人的资本的收益——去生活,而是动用资本——不合理至极,不管说的这个资本是金钱,还是长篇小说、短篇小说或随笔的素材。

最终,这一想法未产生任何结果。我母亲写了《火山情人》,这样,她就觉得回到小说家这个身份上来了;这一直是她的抱负,即使在她撰写最出彩的随笔时,也是如此。这本书的成功为她找回了自信。要知道,从第二部小说《死亡匣子》开始,她自己就承认缺乏自信心了;《死亡匣子》1967年出版后,评论界褒贬不一,令她极度失望。《火山情人》之后,我母亲长时间在波斯尼亚和被围困的萨拉热窝忙碌——终于成为她全身心投入的激情。 此后,她回到小说创作上来,至少就我所知,不再提回忆录的事。

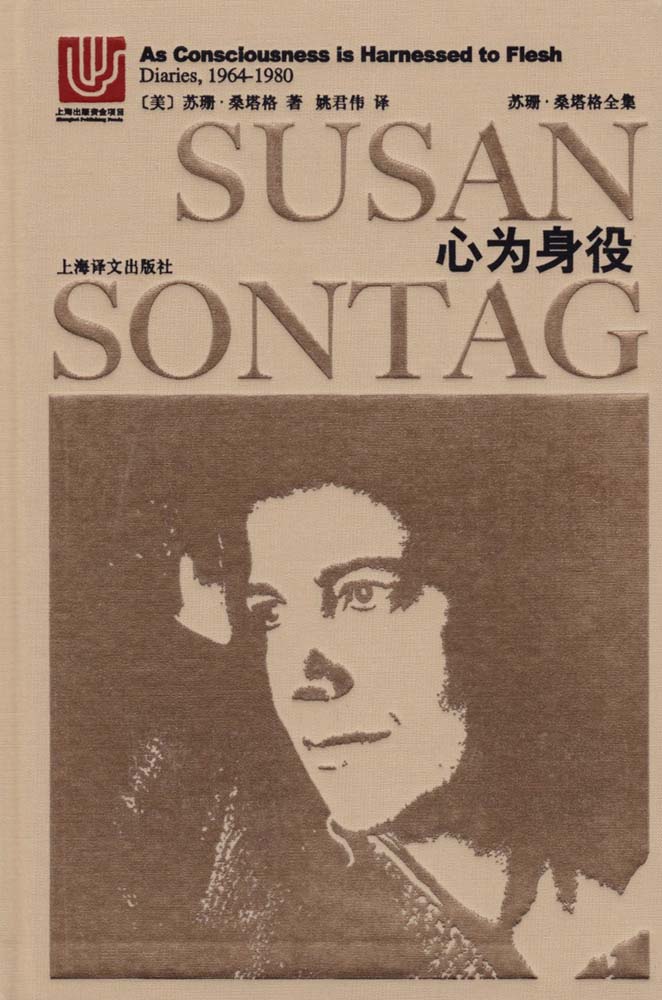

我有时胡思乱想,觉得我母亲的日记——本卷是三卷本之二——不只是她从未能抽出时间来写的自传(假设她真的写了,我想象那会是非常文学、由松散片段组成的东西,类似于约翰·厄普代克的《自我意识》这本她极为赞赏的书),而且是那部她从来都不愿意写的杰出的自传小说。继续沿着传统轨道的绝妙类比,不妨说,日记第一卷《重生》就是以描述主人公成长过程为主题的教育小说——她的《布登勃洛克一家》,以曼的杰作打比方;或者,从一个小些的文学格局来看,是她的《马丁·伊登》;杰克·伦敦的这本小说,我母亲少女时代就看过,而且直到她生命的尽头说到它都很喜欢。现在这一卷,我称之为《心为身役》——选自本卷日记的一句话——会是一部充满活力、成功的成年时期的小说。关于第三卷,也即最后一卷,我暂且不说。

|