|

临近二〇一三年诺贝尔奖评审那段时间,美国当代女作家乔伊斯·卡罗尔·欧茨获诺贝尔文学奖的赔率曾高居第二位,此前她曾数次获得提名。虽然欧茨最终与诺贝尔奖再次失之交臂,但其文学地位却因此再次得到印证。 临近二〇一三年诺贝尔奖评审那段时间,美国当代女作家乔伊斯·卡罗尔·欧茨获诺贝尔文学奖的赔率曾高居第二位,此前她曾数次获得提名。虽然欧茨最终与诺贝尔奖再次失之交臂,但其文学地位却因此再次得到印证。

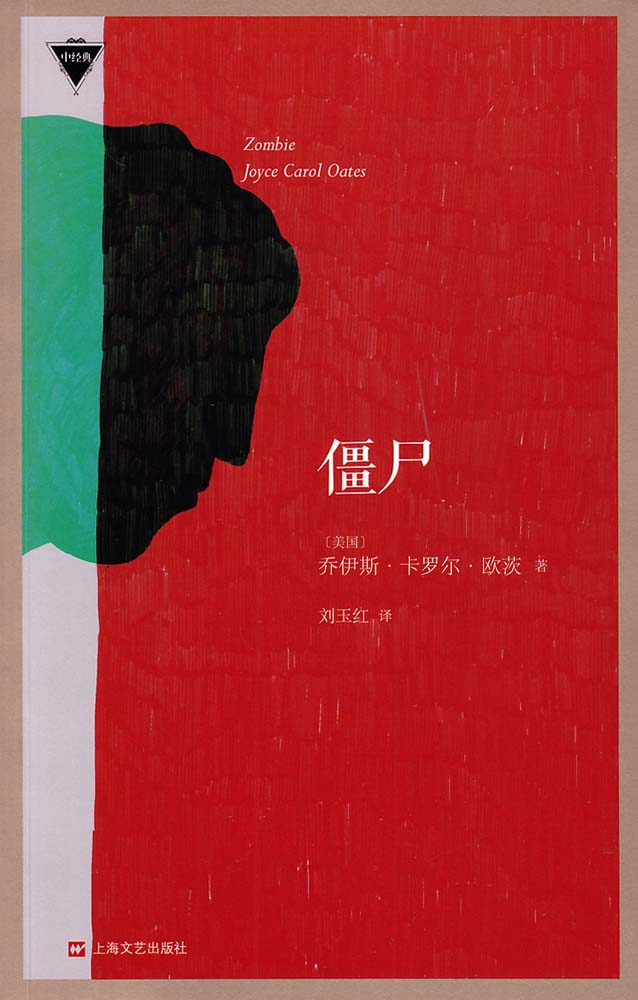

八月,《羊城晚报》采访我,问及对欧茨创作的看法。我的博士论文研究的是欧茨,但因种种原因,毕业后已有很长一段时间没有继续这一研究,所谈全凭印象,然所谈也证明这印象之深。我说,欧茨的作品在四个方面令人印象深刻,一是作品丰硕,几乎每年出产一部长篇小说,这还不算短篇小说、文论等。二是她的长篇小说故事性强,明白易懂。三是暴力主题。四是心理现实主义。后三点在她一九九五年出版的犯罪小说《僵尸》中都有体现。

在欧茨数量众多的长篇小说中,《僵尸》按篇幅比中篇小说稍长,是个小部头,但屡获好评,一九九六年斩获两个奖项:《波士顿书评》的费思克小说奖和著名的布拉姆.斯托克长篇小说优秀成就奖。故事的主人公“我”叫昆丁,三十来岁,是个缓刑犯,在家里开办的留学生公寓里做楼房管理员。虽然父亲是大学里的知名教授,他又是家里的独生子,但独自生活,住房简陋,收入一般,他还是个同性恋者。昆丁从同性恋变成自大狂,原因并不清楚,故事里如此一笔带过,“五年前,一次头脑风暴改变了我的生活,当时我第一次有了这个想法:为自己制造一个僵尸”,他要这样的僵尸来做自己的性奴隶。从此,他过上典型的双面生活。表面彬彬有礼,忠于职守,严守交通规则,其实不久便开车出去游荡,专挑流浪汉或黑人下手,引诱到自己的屋里,实施从医学书上自学到的“前额脑叶白质切断”手术,要制造出百依百顺的“僵尸”。由于手法笨拙,且常常失控于性冲动,他没有一次成功,但也没有暴露,直到故事结尾,他依然对自己信心满满,一边参加姐姐的同学聚会,一边在心里暗暗物色下一个目标。

欧茨的暴力小说一向关注现实,这个连环杀手故事也不例外,它源于美国国内一个真实的案件。一九七八到一九九一年间,被称为“密尔沃基食人者”的杰弗里·达尔默在威斯康星和俄亥俄强奸、谋杀并肢解了十七个成年男性和青少年男性,这还没算上他后来犯下的其他同样令人厌恶的罪行。更为可怕的是,他还保存受害者的部分器官。达尔默最终被判处十六次终身监禁。一九九四年,这个臭名昭著的连环杀手和性侵者在狱中被另一个囚犯打死。达尔默是昆丁的原型,两人有不少相似之处。昆丁和这个患有“边缘型人格障碍”的失业工人一样是个同性恋者,两人都生活在社会边缘地带,犯罪手法相似。不同的是,昆丁的家庭背景要优裕得多,他可以问奶奶借钱买新车,可以凭借父亲的名望和金钱逃脱法律制裁,而且他最后既没被逮捕,也没有死掉,他活得好好的,就像《弗兰肯思坦》中那个消失在北极的“魔鬼”一样逍遥法外,至今还游荡在美国城市中,随时可能再次实施他的“僵尸计划”。这种现实的恐怖更加令人惊心。

《僵尸》与欧茨三十年前发表的另一部犯罪小说《蛛猴的胜利》(1976)形成另一有意思、有意义的对比。两部作品篇幅都不长,都是连环杀手的故事,都是第一人称叙事。不同之处在于,“蛛猴”戈蒂森是个弃儿,没有家庭没有亲情,昆丁虽然只是个普通的楼房管理员,但他出生在美国中上层家庭里,如果需要,他从不缺少家庭关爱。戈蒂森辗转成长于数个收养他的家庭中,受到虐待,昆丁是家中最小的孩子,独生儿子,家人对他宠爱有加。戈蒂森是性侵的受害者,昆丁则是性侵的施害者,两人都因此成了杀人犯,但戈蒂森杀人是出于报复社会,行为盲目,昆丁则精心筹划他的每一次行动。戈蒂森无钱无权无势,一直生活在社会底层,殴打和监狱与之相伴,而昆丁因为父亲的名望和家里有钱,从小到大,屡次作恶,无不逃脱。相比之下,昆丁这类“有退路”的杀手对社会危害更大。

|