|

“看来现代人越来越生活在当下,而过去就好像是一个黑洞,一切都可以在里面消失:英雄、罪犯、明星和无名的群众。甚至活着的人也在里面消失了,不像在过去的时代,活着的人是在自己生命结束后才消失。” “看来现代人越来越生活在当下,而过去就好像是一个黑洞,一切都可以在里面消失:英雄、罪犯、明星和无名的群众。甚至活着的人也在里面消失了,不像在过去的时代,活着的人是在自己生命结束后才消失。”

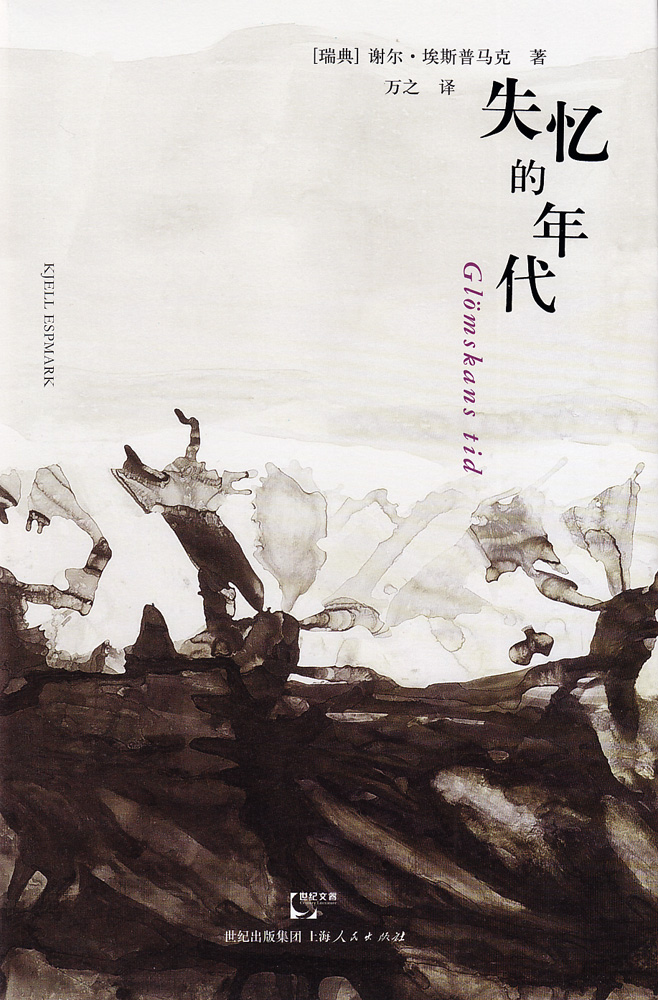

伊凡·克里玛(捷克作家)对“失忆”的表述,令瑞典学院院士、曾17次出任诺贝尔文学奖评委会主席的谢尔·埃斯普马克(Kjell Espmark)击节赞赏。长久以来,埃斯普马克热衷思索、探讨“失忆”,展示个人记忆如何篡改真实经历,并将之构建为生活中需要的神话。在他看来,“失忆症候群”放之四海皆准,并正通过各种方式与角度戕害人类内心,现代人的生命因此沦为一出毫无价值的悲剧,或是——绝望的闹剧。

七卷本长篇小说集 为社会照一次X光

埃斯普马克的力作、七卷长篇小说总集《失忆的年代》即用讽刺漫画的笔法,展示了这种情境——记忆只有四个小时的长度。以失忆、误解、蔑视、忠诚、仇恨、复仇、欢乐为主题的七个故事,由七位不同的主人公以独白形式呈现。此书精装本日前由世纪文睿出版,埃斯普马克亦亲自来沪助阵,亮相“思南读书会”,并发表演讲。

据埃斯普马克回忆,他对“失忆”这个主题产生浓厚的兴趣,并着手写作,始于一次布拉格之行。“上世纪八十年代,米兰.昆德拉在一篇有关东欧被‘消除’的文章里写到,占领者正在抹除掉他祖国的历史,我对这样的证词印象很深刻,并于1985年特地访问了布拉格。”埃斯普马克说,“我感到震撼,写下了《布拉格四重奏》,描写了一种感官几乎不能抓住的毁灭,我听见了一种文化在消失的声音,走过那座桥的人似乎正在变得单薄,进入了让人看不见的状态。”

若记忆消失,就再无行事的上下关联,每个解释都会变得随意武断。埃斯普马克透露,《失忆的年代》曾有过另一个书名:“一部低于人类的喜剧”,戏仿但丁的《神曲》和巴尔扎克的《人间喜剧》。而《失忆的年代》统领全局的叙事模式,亦是受到了《神曲》的启发。

“所有故事均可追溯至《神曲》里穿越地狱的旅行,但谁是这个旅行者?谁在这个影子王国一般的社会里,一会邂逅这个人物,一会又与那个人物相逢?我认为是读者。”埃斯普马克说,“我的每个小说人物都想抓住读者,努力令之信服,必要时或许还要欺骗,但首要便是抓住读者,如此才能有谈话对手,然后搞清楚自己的状况,只有读者在场,独白尚可持续,同时亦是读者的响应,令独白成为对话,因此这七部小说里真正的主人公,其实还是作为读者的你。”

七个故事展示了七幅细密刻画的人物肖像,被视为浓缩版的社会史诗。不过,埃斯普马克坦言,这个写作计划没有去复制社会现实的雄心,而只是想给社会做一次X光透视,展示现代人的内心生活相片——热烈、焦虑、茫然。

语言如诗 叙述方式独具一格

除了诺奖评委会主席的重量级身份外,埃斯普马克亦是瑞典著名作家、诗人、文学评论家,曾担任斯德哥尔摩大学文学院院长,诗歌对其影响尤为深远。埃斯普马克说,好的小说是诗歌的孪生兄弟,他希望将原本可以写成四百页的小说浓缩于一百页以内,凡是没有绝对必要的段落和词句悉数删除。

当日,内地知名作家贾平凹、韩少功等亦出席了埃斯普马克的作品分享会。贾平凹提到,《失忆的年代》中不绝于口的独白,没有故事,没有情节,若断若续、欲聚还散的语言流,是如此轻松、自在,却又那么诗意,折射出小说写作的一切可能性:“这是有力量的文字,它叩击灵魂、并刺痛社会、人生的穴位,虽然写的是瑞典的历史、人文、现实,我们却不知不觉地面对了我们生活中的艰涩、麻烦、破裂、焦虑,原来当我们对社会无话可说的时候,正是我们极具倾诉欲之时。”

而在韩少功看来,《失忆的年代》中,战争、难民、性、左派、殖民主义、党派政治、道德立国、社会分裂与市场高压……这些超规模的话题,都进入了一种卡夫卡式的编码,被编入个人化寓言,呈现为飘忽不定的细节、故事、隐喻、幻象、嘲讽、嗅觉或触觉。

译者万之也表示,《失忆的年代》的总体风格令其联想到卡夫卡式的寓言体小说和加缪式的荒诞叙述作品,但又独创一格,富有诗句特色。他坦言翻译的悦趣之一在于欣赏小说的叙述方式,而《失忆的年代》即是力于叙述方式的小说,表面上是人物独白,其实是一种对话,只是对话的另一方始终沉默,主角却喋喋不休,偶尔停顿喘息,小说的章节即是由这种停顿构成,呈现了绵绵不绝的语言流。

万之提及,在《失忆的年代》中,常常有“元小说”或“后设小说”(metafiction)的叙述方式,比如在第一部《失忆》里,主角对同一张照片、同一本护照、同一根铁管,自言自语地追忆、推理,从中衍生出多个故事,令叙述获得往不同方向发展的可能性,这也恰好符合一个失忆者的真实心理状态,可谓心理小说与元小说两者兼得。

|