|

我先后出版了九种书话随笔集。它们是:《鲁迅与书》(天津人民出版社1984年)、《现代文坛偶拾》(学林出版社1985年)、《现代文坛随录》(上海人民出版社1989年)、《现代文坛散记》(上海三联书店1992年)、《现代文坛短笺》(学林出版社1994年)、《现代文坛灾祸录》(上海书店出版社1996年)、《现代书话丛书·倪墨炎书话》(北京出版社1998年)、《现代文坛内外》(汉语大词典出版社1998年)、《文人文事辨》(武汉出版社2000年)。其中《现代文坛灾祸录》,严格说来,大部分文章是史料阐述,而不像是书话随笔。 我先后出版了九种书话随笔集。它们是:《鲁迅与书》(天津人民出版社1984年)、《现代文坛偶拾》(学林出版社1985年)、《现代文坛随录》(上海人民出版社1989年)、《现代文坛散记》(上海三联书店1992年)、《现代文坛短笺》(学林出版社1994年)、《现代文坛灾祸录》(上海书店出版社1996年)、《现代书话丛书·倪墨炎书话》(北京出版社1998年)、《现代文坛内外》(汉语大词典出版社1998年)、《文人文事辨》(武汉出版社2000年)。其中《现代文坛灾祸录》,严格说来,大部分文章是史料阐述,而不像是书话随笔。

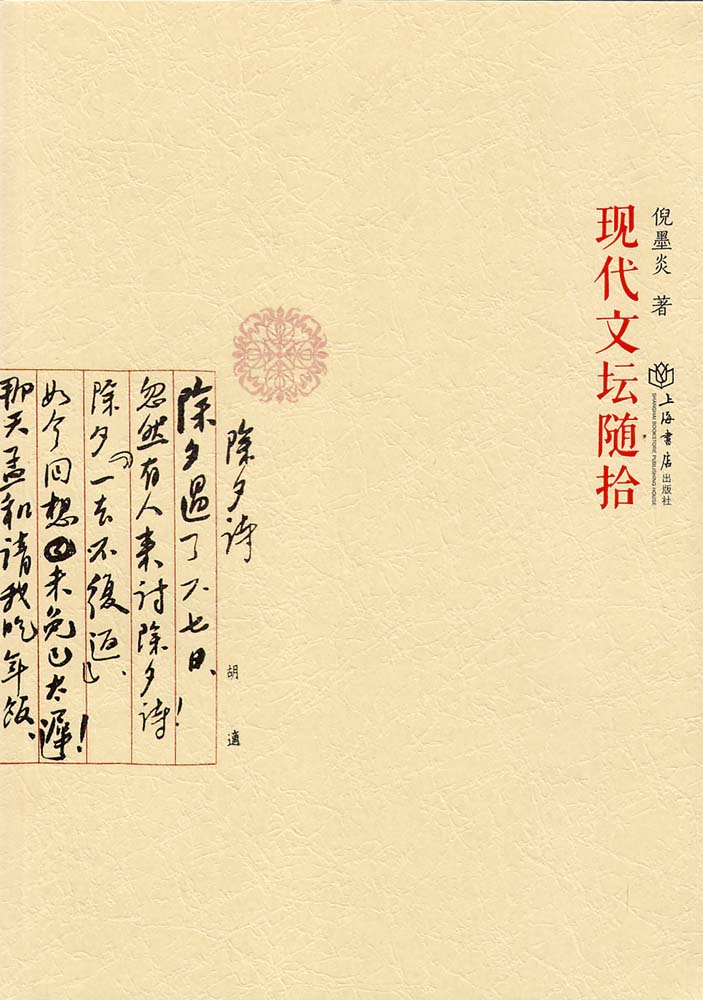

“倪墨炎书话随笔系列”就是整理重编上述九本书话随笔加上近年写的散篇而成。这一本《现代文坛随拾》是在《现代文坛偶拾》和《现代文坛随录》合并的基础上,再与其他集子作了些调整。出版社、书店、读者都喜欢大开本书。对读者来说,一本抵两本,当然在经济上是合算的。

《现代文坛偶拾》的相当一部分文章,是先在《新民晚报》上发表的。报纸设了个“文坛偶拾”的专栏,由我一个人写,每月两三篇,一年下来,就相当可观了。这本书出版后,很受读者欢迎,印了三次,印数近六万册,曾被评为“上海青年最喜爱的十本书”之一,奖杯至今还摆在我家客厅里。责任编辑雷群明,是老朋友。《现代文坛随录》责任编辑王善初女士。是老编审张玟的夫人。张玟和王善初、孙家晋(吴岩)和戴正英、我和陈九英,还有其他一些夫妇,曾被上海市出版局工会评为“出版伉俪”,大家一起嘻嘻哈哈领奖、拍照,现在偶然在路上相见,仍十分亲切。

我写书话随笔,都是有书才写的。这次重编书话随笔,当尽可能印些书影。但有些书在自己家里竟遗憾地找不到,如凌叔华的《花之寺》,如淦女士的《沅君卅年作品集》。有的作家的书很多,只好选一部分印上,如周建人的生物学方面的读物没有印上;张资平的书很多,也只好选印一部分。

书话随笔原是一种比较宽松的文体。像前辈们的书话集子常有一些作家佚事、作家间的交往、与贩书者成友等纪事,以及书人书事的某些考证。我这次把近年写的几篇短文编在本集最后,是为了便于读者查找。这些短文中有三篇是争论文字,可能有些读者还是愿意读一读的。

《鲁迅在上海住闸北还是虹口》是针对王锡荣的信口开河的。王先生的特点就是学术研究与信口开河划不清界线。《周作人生平疑案》与《鲁迅生平疑案》一样,也充斥了大量信口开河。自从胡乔木关于周作人的拟办请示信及毛泽东批示“照办”公开出版后,因信中说明周恩来没有看到过周作人的信,唐瞍《关于周作人》中某些不实之言,显然站不住脚了,王锡荣就作了令人吃惊的修改。唐瞍说:周总理将周作人的信给毛主席看,主席看信后说,“文化汉奸嘛,又没杀人放火……”王锡荣改为:“毛泽东在批‘照办’之际,‘幽它一默’,说几句议论的话,以后慢慢让听到的人士(或者就是胡乔木)传了出来。”唐瞍说:“周作人的亲笔”信,“总理交给文学研究会几位同人拟具意见”。王锡荣改为:“周恩来的秘书收到信后,因某种原因只是口头请示总理后,就直接交给了文化部沈雁冰、郑振铎等人去拟具意见”。从王锡荣的修改说明:(1)唐瞍的说法确实站不住脚了,才要作修改;(2)王锡荣的修改,“幽它一默”啊,“口头请示”啊,都是“创作”,没有任何史料根据。唐瞍的回忆录,经王锡荣修补,更经不起推敲。回忆录是人家的回忆,竟然可以由另一个毫不相干的人修改,岂非奇事?然而事情到此还没有完。我曾写《毛泽东“关于周作人批示”的来龙去脉》一文,朱正先生、赵武平先生各写千字文补充,两位都是有过交往的朋友,我立即写《学术研究需要探讨和交流》一文。四篇文章都发表在《文汇报·学林》上。这件事王锡荣来劲了。在他的大著中,有《毛泽东对周作人信作过批示吗》一节,其中小标题是“唐瞍的记述引起争议”、“倪墨炎公开质疑”、“也有人质疑倪墨炎”,这些小标题都印在目录上。所谓“也有人质疑”,即指朱、赵之文。在正文中,王锡荣特地写上“倪并没有回答”。我的文章明明发表在《文汇报·学林》上。王锡荣不可能不看到的。他为了让读者相信他的信口开河,已到了如此不择手段的地步。

后两篇都是与陈漱渝先生商榷的。文章本身已说明了问题,这里就不再需要说什么了。但陈漱渝先生曾好像是鲁迅研究领域的“巡视宪兵”,谁的言行在他看来有什么不妥,他就可以给予上线上纲的训斥。在一篇文章中被他贴上“挑战经典”、“挑战鲁迅”、“颠覆鲁迅”的标签,点名批判的常常多达数十人,而他自己却扯起“保卫经典”、“保卫鲁迅”、“传承鲁迅”、“对鲁迅圣徒般虔城”等等的大旗。

|