|

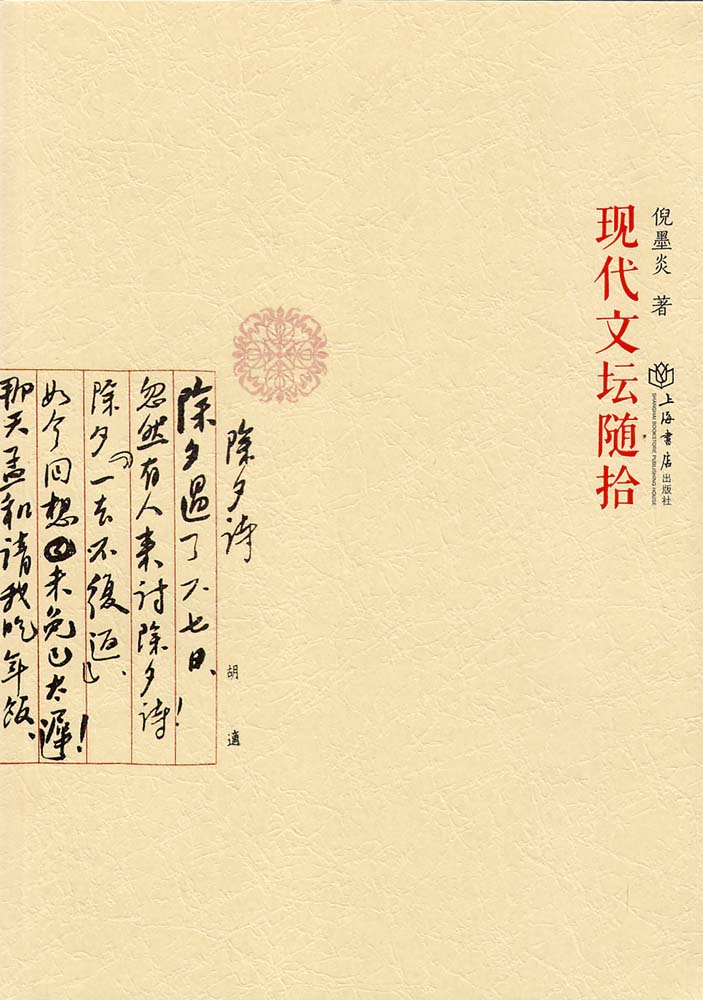

对倪墨炎的了解,在之前也仅仅限于那本流传颇广的《倪墨炎书话》。读了不止一遍,那也是多年前的事了。近日准备翻出来再重读一回,这是看过倪先生去世前出版的《现代文坛随拾》后想起的。 对倪墨炎的了解,在之前也仅仅限于那本流传颇广的《倪墨炎书话》。读了不止一遍,那也是多年前的事了。近日准备翻出来再重读一回,这是看过倪先生去世前出版的《现代文坛随拾》后想起的。

《现代文坛随拾》所收大多是旧文重编,兼及少许新作。读旧作,见旧人,少不得要读到太多旧事、旧时故事。就像有人说的,读书像交朋友,时常碰面的就亲切,不常见面的就疏远。我读倪墨炎,大概也是这样的过程。

前几年,痴迷书话,桌上摆着的都是周氏兄弟、姜德明、孙犁等人的作品,无意中邂逅了倪墨炎。读书经年,发现有时无意中遇到的,反而投脾气。比如倪墨炎和他的《现代文坛随拾》。

倪墨炎的书话,大抵遵循的是唐弢“书话的散文因素需要包括一点事实,一点掌故,一点观点,一点抒情的气息”的论述,尽管作者称这些文章为精神食粮中的“零食”,也许是因为书话文章大多写得随意,篇幅精炼,读者读得也不那么沉重。但就我有限的阅读经验,感觉这样的“零食”营养,丝毫不比“正食”少,反而嚼起来更有味道。倪墨炎自己也这么认为:它(指零食)有时可以补充正食的不足,有时也可发展而成正食,有些书话、札记、随笔,可以补充文学史所无法顾及之处。作者所言不差。

收入书中的书话札记,无论是上世纪八十年初的篇幅,还是近年之作,多是史料扎实、言之有物,也常能发他人未发之新论,过后常常还被证明是对的;一点事实、掌故、观点,倪墨炎都是上穷碧落入纸堆所得,时过三十年读起来,依旧意味十足。

倪墨炎的书话,为中国现代文学史料作出的贡献,自是无人能否认的。但我在看《现代文坛随拾》时,常常顾此失彼。在史料之余,我常常执著、纠缠于作者提到的罕见版本或者心仪之书。作者提到的书,如若在自家的书架上也能找到,恰好版本也一样,那就更是迫不及待地翻出来重温一二。比如那一本《周建人文选》,我也是前不久才无意中从旧书摊所得,还没来得细看。而在写《周建人的文学活动》一文时,文选还没出版呢,是故,倪墨炎在文末呼吁“我希望有人收集他的文章结集出版”。果然两年后的1988年,中国文史出版社就率先出版了文选。这次旧文收入《现代文坛随拾》时,还专门配了一张《周建人文选》的书影为插图。

这样的阅读乐趣,在读《现代文坛随拾》时,常有所获,倒是冲淡了最后几篇争论文章的火气。

|