|

打通雅俗的界限 打通雅俗的界限

在这里我要为通俗文学正名。

首先,我们要把“俗”字的意思搞清楚。《礼记》:“入境而问禁,入国而问俗。”是指风俗或民俗。《荀子》:“无国而不有美俗,无国而不有恶俗。”也是这个意思。本无褒贬。后来有了引申的含义,世俗。《墨子》:“世俗之君子,皆知小物而不知大物。”说人家见识不高明,有点贬世俗的意味了。《庄子》和《离骚》,走得更远,时不时故作高雅状,对世俗大加贬斥。

其次,要弄清楚“通俗”的含义。“通俗”是什么意思?一个,是与世俗沟通;第二个,是浅显易懂。

文学作品与世俗沟通,有什么错么?浅显易懂,又有什么错呢?一代学人提倡白话文运动,不就是为了浅显易懂?

有学者说了,通俗小说的标准,不光前面两层意思,还有一层,是娱乐消遣功能。小说这东西,供读者娱乐消遣一下,不是应尽的责任么?严肃文学是不是就不可以拿来娱乐消遣了?噢,对了,人家是用来教育人民的,是灵魂的工程师。但别忘了,读者读小说,不是来受教育的。一个人坐在家里,无聊了,心说,赶紧找本小说,受受教育吧。有这样的人么?你找一个给我看看?

一些搞严肃文学(纯文学、高雅文学)的人,骨子里很清高啊,瞧不起通俗文学,脖子仰得,下点雨能把鼻孔灌满。读一点通俗文学史就知道,中国古代小说的荣耀和成就,主要归功于通俗小说。自晚清以来,深受读者欢迎的,从来都是通俗文学。当年鸳鸯蝴蝶派作家的作品,占据了文学市场的主流。徐枕亚的《玉梨魂》连续发行了几十万册。那时候全国人口才四亿,几十万册什么概念?张恨水的 《春明外史》《金粉世家》和《啼笑姻缘》,都是几十万册。当时的通俗文学,动不动就发行二十万册以上,鲁迅的《呐喊》才印两千册,你说谁的影响大?

后人评价张恨水的《春明外史》,说了三点意见,一是超越了单纯的才子佳人小说和谴责小说,为社会言情小说打开了一个新天地;二是塑造了正直文人的典型形象,写出了近现代转型时期,知识分子徘徊于新旧之间的巨大内心冲突;三是语言典雅隽秀,充满文学魅力。这样的评价,有多少严肃文学能够担当起来?

不要以为通俗文学是个很坏的字眼。我觉得这字眼很好。我们说的古典小说四大名著,其实都是通俗小说。我们现在觉得它们雅,是由于我们在脑袋里完成了俗与雅的转换,说难听点,是丫环扶正,变成了太太。有意思的是,这种俗与雅的转换,现在还在进行当中。有论者称,金庸的小说是“当之无愧的高雅文学”,而王朔的小说,“明显迎合文化水平不高的都市青少年”,因此列为通俗小说。呵呵。

我很奇怪,西方竟然也存在菲薄通俗文学的现象。拿美国作家斯蒂芬·金为例。这个人多厉害啊,美国当代恐怖小说之王,作品的发行量可以跟《圣经》相提并论,版税收入达数亿美元,在读者当中,拥有广泛的影响。就是这样一个人,在文坛上,却一直受到主流力量的歧视。美国国家图书奖基金会,连续多年,无视他的存在,别说给他授奖,连颁奖典礼的请帖也不给他。但最后的结局是什么呢?在金先生出道三十年之际,也就是2003年,美国国家图书奖基金会,宣布授予金先生国家图书奖的“终身成就奖”,理由是他的作品“继承了美国文学注重情节和气氛的伟大传统,体现出人类灵魂深处种种美丽的和悲惨的道德真相”。说白了就是向通俗文学妥协。这一举动引起很大争议,反对者有,赞成的也有。那个写过《西方正典》的耶鲁大学教授哈德罗·布卢姆,大声嚷嚷,这是一个“可怕的错误”。而文学评论家列夫·格罗斯曼则大力声援金先生,说:“斯蒂芬·金的努力不但是诚恳的,而且是勇敢的。”同时预言:“下一个文学浪潮,不会来自高雅处,而是来自低俗处。”我同意格罗斯曼的观点,但很想把他说的“低俗”改为“通俗”。

我更在意的是金先生本人的看法。在“终身成就奖”颁奖会上,他呼吁“在所谓的通俗文学和所谓的严肃文学之间,建立起沟通的桥梁”。而在此前的很多年,也是一次关于雅俗的争论中,他说:“只有好小说和坏小说之分,没有严肃文学跟通俗文学之别。”说得好极了。读他的《肖申克的救赎》,我就没有感觉到是一部通俗小说。一点感觉也没有。只是觉得,这是一部好小说,不可多得。

斯蒂芬·金的写作语录

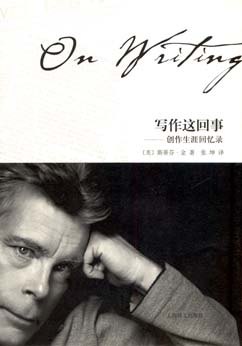

金先生写过一本书,《写作这回事》。一个畅销书作家,写关于写作的书,也会畅销,而且好评如潮。

在这本书里,金先生谈到自己的写作经历,无数的退稿,疯狂的阅读,以及他对写作的看法。我把他对写作的看法,摘录一部分,献给大家。

1.正如我们在一切人类天才和创造领域所见的那样,作家群体也是成金字塔状。金字塔的底部是坏作家。上面一层是不那么重要却广受欢迎的一群,他们是称职的作家。再上面一层就要小得多了,他们是真正的好作家。而他们的上面……是莎士比亚、福克纳、叶芝、萧伯纳……他们是天才,是造物的神来之笔,他们的天分非你我所能明了,更不要说获得。

|