|

“中国哲学家都是不同程度的苏格拉底式人物。其所以如此,是因为政治、伦理、反思和认识集于哲学家一身,在他那里,知识和美德是不可分开的一体。他的哲学要求他身体力行,他本人是实行他哲学的工具。……在认识上,他永远在探索;在意愿上则用在行动或者试图行动。……在他那里,哲学从来不单是一个提供人们理解的观念模式,它同时是哲学家内心的一个信条体系,在极端的情况下,甚至可以说就是他的自传。”(金岳霖:《哲学研究》) “中国哲学家都是不同程度的苏格拉底式人物。其所以如此,是因为政治、伦理、反思和认识集于哲学家一身,在他那里,知识和美德是不可分开的一体。他的哲学要求他身体力行,他本人是实行他哲学的工具。……在认识上,他永远在探索;在意愿上则用在行动或者试图行动。……在他那里,哲学从来不单是一个提供人们理解的观念模式,它同时是哲学家内心的一个信条体系,在极端的情况下,甚至可以说就是他的自传。”(金岳霖:《哲学研究》)

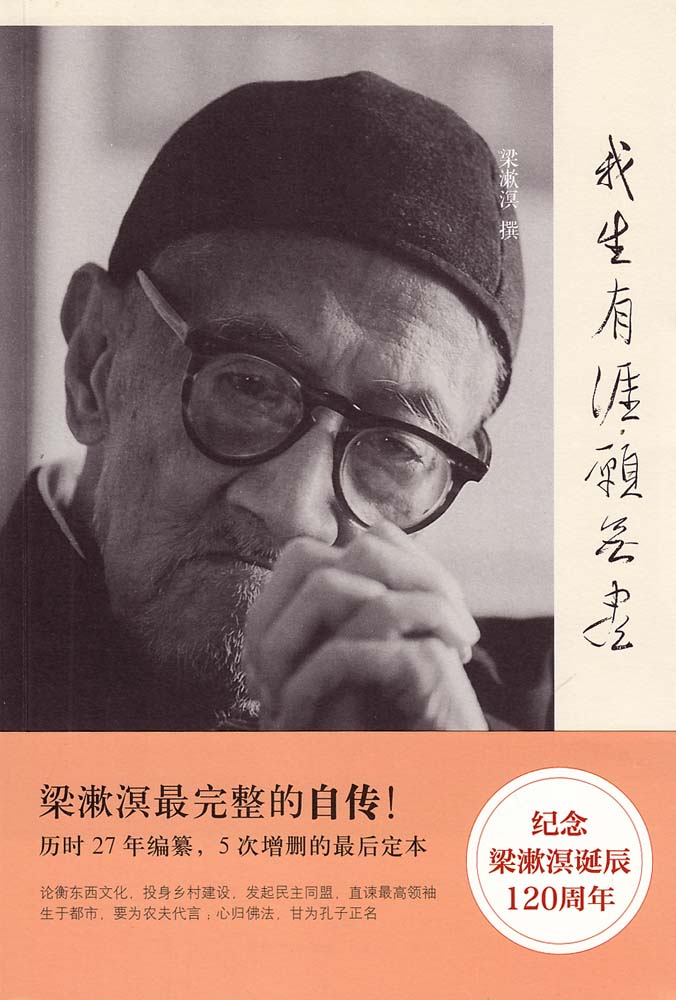

梁漱溟大概就是金岳霖所说的这种极端。他所倡导的新儒学,不是历代以来典章制度下的孔教,也不是脱离制度与现实,紧紧抽离出其精神层面坐而论道的理论构建,而是指一种真诚恳切以立身,光明坦荡以感人的生活之学罢了。如果对他的这种诚与直追本溯源,从近处看,大概是来自其父梁济。一九一八年的某天,父亲与他谈起欧战的一则新闻时说“这个世界会好吗?”他回答:“我相信世界是一天一天往好里去的。” “能好就好啊!” 三天后,梁济投湖自尽。梁济在遗书中解释他的身殉:虽曰殉清,却并非以清朝为本位,而是以幼年所学为本位。从此梁漱溟背负了其父未完成的使命,之后特立独行的一生正如启功在给他的挽联所述:绍先德不朽芳徽,初无意,作之君作之师,甘心自附独行传。愍众生多般苦谛,任有时,呼为牛呼为马,辣手为留兼爱篇。

从远处看,他的诚与直便来自所谓的天性吧。他就是这样一个人——无时不在问题中,无时不用心去解决问题。不肯随意,不肯不妥当,因为用了心,思考得又周密,于是就有了行动,从行动而有心得,积心得而为主见,从主见更有行动。由此得出的结论对于自己自然极为宝贵,也就养成惊人的自信心,不轻易因别人的反对而动摇。他这种自信表现在他的文化的学说上就是第一次提出中国传统文化经过批评改造依然能够复兴,表现在他的乡村建设上便是“知其不可为而为之”的实践。这样的自信难免受人非议,被视为是固执或者迂阔。但是他见得到,说得出,信得及,做得真。那些坐而可言,言之玲珑剔透,富有逻辑,辩证统一之流的意见自然是很入他耳的。

他在晚年总结到自己从十四岁时开始致力于两个问题:人生问题(人为什么活着)和中国问题(中国向何处去)。最初主张君主立宪,旋即参加革命。民国成立,却要信佛出世。民国十三年不肯在北大继续任教,要办新教育。民国十八年后,实践其乡村建设的主张。抗战期间,前往香港创办《光明报》。抗战结束后为和平奔走半年,之后回北碚一心办文化研究机构。建国后遭遇“廷争面折”,闭门著书。文革时同“主流”唱反调。改革开放后年逾九十还要担任中国文化书院主席,为国外学者答疑,弘扬国学。

纵观其一生时劳攘奔走,时退处静思,动静之间,三番五次不止。动是因为中国问题占了上风,静是因为人生问题占了上风。在他看来,这两个问题是不可分割的,中国问题的最终解决不能离开国人的生命问题而孤立地进行,它必须以个体生命的安顿和精神有所寄托为前提,其成名作《东西文化及其哲学》的核心便是试图解决中国的历史变革与人生价值认同的协调问题。正因此,才能动不盲动,想不空想,免于世俗浅薄。

明明是时代的发展跟不上他,人家却说他跟不上时代,于是不幸地成了另一时代夹缝的悲剧。然而将儒家的入世与佛家的出世,自身的欲求与中国的出路,西方的民主与中国的传统本真地吸收融合在一起却又摆脱了中国传统知识分子“应帝王”和“缺少参与意识和独立人格”的劣根性,体现着文化多元和人格独立的进步精神——这在百年来那些自认为掌握了真理的英雄豪迈者身上何曾见过呢?

|