|

学者钱乃荣通过上海老唱片,来讲上海老戏,将那些耳朵里的文化遗产一一落实到语言文字上,带我们一起温故一些久违的传统情结。 学者钱乃荣通过上海老唱片,来讲上海老戏,将那些耳朵里的文化遗产一一落实到语言文字上,带我们一起温故一些久违的传统情结。

放一段戏等你来听

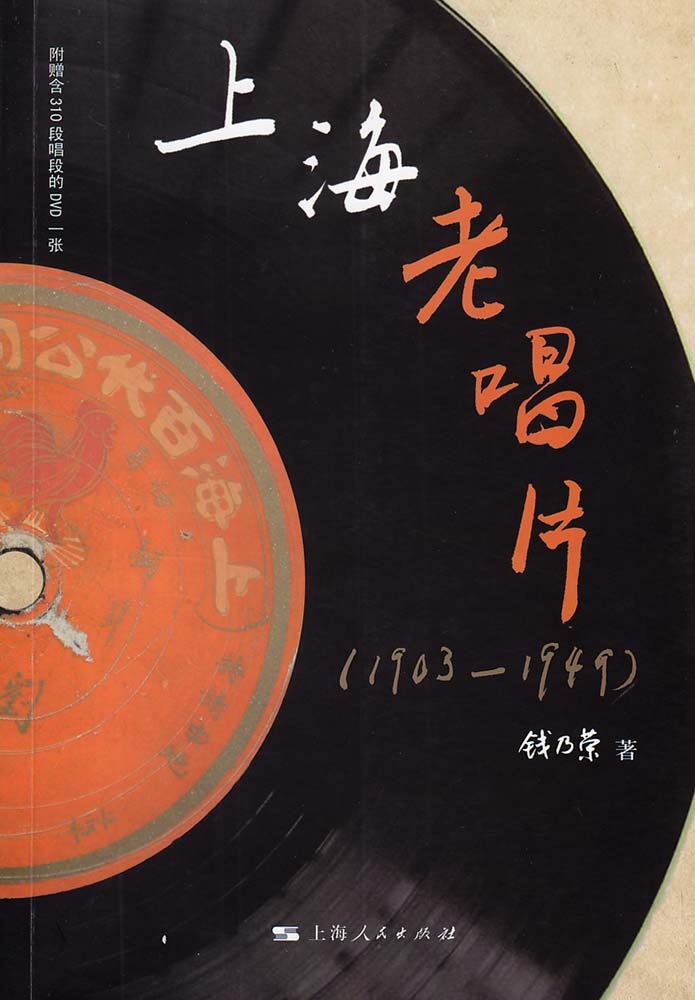

起初得知钱乃荣先生有新作《上海老唱片》问世,有一点点意外。

很多人都了解,钱乃荣先生是研究上海语言的专家,对于本土方言他的考据可以说是权威。这么多年里,他对于上海文化以及语言方面的研究与贡献很大,是他孜孜不倦地用心替上海人“保住”了很多逐渐流散、异化的共同经验。他不仅为海派文化在学术层面上提供了很多宝贵财富,连很多普通的上海读者也对他心存感激。我有一位上世纪90年代初留洋的女友,出国时箱子里特地放一本钱乃荣先生所撰的《上海方言俚语》,这本书跟随她从美国到英国,然后再回到上海,“在国外会偶尔拿出来翻翻,顿时其乐无穷,里面的上海话统统蹦出来,那时候故乡近在嘴边。”而这些年上海外来人口越来越庞大之后,沪语的运用也受到很大冲击,本地方言变得难以纯正,钱乃荣先生对于上海闲话的研究与保护,更像是一种难得的抢救。难怪很多人认为,要讲上海话,得问问钱乃荣。

正因为钱教授在我印象里,一直是一位看重考据、资料的严谨学者,我才以为,以他低调、认真的风格,不会去关心那些虚缈的风雅。我一听到“老唱片”,脑子里立刻跳出来百代、上海狐步舞之类的靡靡之音,以及男男女女在留声机边惆怅消磨,被爱情冲昏头脑的旗袍女子,以及百货大楼小K。这一切是许多作家们在纸面上乐此不疲的,怎么也让钱乃荣先生流连起来?

可是当我真正读到《上海老唱片》,才理解到钱先生的苦心与执着。他这一本“老唱片”里,其实只用了不到四分之一篇幅写到解放前的华语流行音乐,他把灌老唱片的故事,统统献给自己特别喜爱的地方戏曲。从1903年到1949年的上海唱片史话,整理出了近半个世纪的上海唱片业对海派文化的贡献与影响。而我们以往只要讲到老唱片,更多想到的就是周璇时代的华语流行音乐,却很少提到戏曲。事实上,解放前上海灌制了大量地方戏曲的黑胶唱片,那时候的戏曲迷远远要比现在多,而上海票友们相对北方人没有那么多时间泡在戏院里,他们都有通过唱片听戏的习惯。我父亲家的亲戚都是土生土长的上海人,但他们都喜欢京剧,以前我一直不明白,后来才知道父亲幼年时爷爷家里有好多京戏的唱片,耳闻目染总归就懂一些戏了。听戏其实是老派上海人的休闲生活之一,不是只有老外婆们喜欢听越剧、沪剧,以前的人爱听各类戏曲。

钱先生不仅仅是一位专注的学者,也是一位在曾经的法租界长大的克勒,他本身是个老唱片收藏家,收藏了几百张上海的老唱片,许多都是绝版经典。在本书里他不仅介绍了老唱片的知识,还倾其所有贡献出各种唱片的片心,附上DVD录音。学术上做到言必有据,从发烧友“玩家”的水准上也是资格老到令后生自叹弗如。他不愧是保护、研究上海文化的领军人物,让那些久远的、已经逐渐沉寂的本源人文又以文字的形式发出了声响。

真正的上海经验,不是一些无年头的表面文章,它们曾经距离我们的耳朵如此近,让我们不由自主开口去模仿、复述。即便已经很久不响,它们依然值得去听,值得去读。

老唱片里的市民生活

《春申小夜曲》

1948年由陈歌辛作词作曲的《苏州河边》(百代录制于1946年)出版发行,一对歌坛上的名角亲兄妹姚莉和姚敏对唱这首著名的《苏州河边》:“……夜,留下一片寂寞,河边只有我们两个,星星在笑,风儿在妒,轻轻吹起我的衣角。”这是典型的青年恋人的两人世界写照。乐曲采用了男女两部轮唱的形式,曲调清幽,梦一般的朦胧,十分含蓄地描写了一对热恋青年在夜上海苏州河畔的心迹情绪,余音袅袅,后来被人们誉为“春申小夜曲”、“东方托赛里的歌”。80多岁高龄的姚莉在回忆与陈歌辛一起的岁月时,深情地说:“那时的他弹着琴,我唱着歌。他那双令人难忘的眼睛,倾诉着歌曲中深藏的含义。”《苏州河边》和电影《长相思》中插曲《夜上海》,常常被人们誉为标志性的上海“市曲”,直到如今还在人们口中传唱,绵绵难忘。

|