|

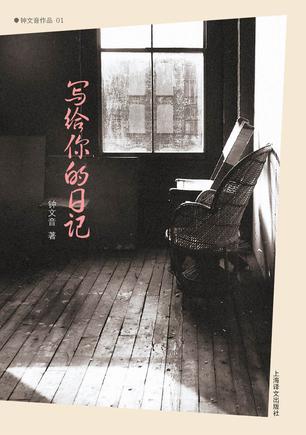

“一个旅人望向一个旅人。”这是钟文音写在《写给你的日记》自序里的一句话。她说:“我相信你也是个旅人,我们在人世里本身就是个旅人,于是就让我们"一个旅人望向一个旅人"吧。” “一个旅人望向一个旅人。”这是钟文音写在《写给你的日记》自序里的一句话。她说:“我相信你也是个旅人,我们在人世里本身就是个旅人,于是就让我们"一个旅人望向一个旅人"吧。”

嗯,让我们通过文字描述来望向钟文音这位旅人。

这几年,台湾作家被介绍到内地的越来越多,但对于内地读者来说,钟文音还不是一个熟悉的名字。她1966年出生于云林县,因为家庭关系,整个小学到中学阶段她都在不停地转校,直到考取淡江大学大众传播学系才稍微安定下来。但是大学毕业后,她又去美国深造、四处旅行。可以说,钟文音一直在迁徙、移动。这种总是在路上的流浪感觉,给了她生命情调与写作的源泉。于是,有很多人将她视作三毛后另一个流浪文学之人。

《写给你的日记》是钟文音1995-1996年间游学纽约时记下的一篇篇日记。她说,她是“为了开启密室而到纽约的”。所谓的“密室”大概是指之前一直从事文字工作的钟文音想在纽约开始学习绘画。不管是文学,还是艺术,对于创作,钟文音一直有自己的看法,“创作于我是在黑暗中摸索自我的层层内里,通过摸索而开启人生的锁链,它属于我,属于我的光亮与黑暗,所有突出水面的缺口都为了面向一片如汪洋般的完整”。当然,钟文音口中的密室,也或许是指她在体验人生和恋爱关系上的另一种可能性。

1994年,钟文音获得了《联合文学》小说新人奖,开始崛起于台湾文坛。她的小说充满了魔幻和影像感,但是散文则是一派纪实、自然、通俗的风味。《写给你的日记》以日记体记录纽约的两年游学生活,语言则更加生活化,只在有关她和台北的恋人互通情书的“信箱”部分表现得与其他部分不同。

全书由“游牧生活”、“信箱”、“画室”、“柴米油盐”、“街头”和“邂逅”六个部分组成,在钟文音自己挑选的诸多日记中,她分门别类地将它们塞进了这六个部落。“信箱”部分记录的是她收到大洋彼岸的恋人寄来的信件时的感悟。这两位的情书没有柔情蜜意,倒是各自在抒发自己对于人生与创作的思索,也有男友推荐给钟文音的书单,甚至男友在心中给她系统分析东方佛学与西方萨特和梅洛-庞蒂的哲学主张。完全是精神层面的。单身旅人,又恰在一个寂寞之城,难免思绪纷乱,也难怪她会写道:“纽约让我感到与世隔绝,即使认识了路,还是有不断在迷失流失之感。”

其余的五个部分则都是纽约生活的遭遇,有从皇后区到曼哈顿不停搬家的艰苦,有在China Town巧遇阿尔·帕西诺、在SOHO区遇见马友友、在中央公园邂逅口袋里放着莎士比亚舞台剧节目单的捡狗大便的人这样的经历,也有支票被西班牙人盗用等惨事。

To be or not to be,作为一个双鱼座,我们从这些日记里处处看到钟文音的矛盾与纠结,不光是在生活上——对陌生人亲信或者疏离,也是在恋情上——相信距离不是问题又担心两人渐行渐远。

创作上也是如此,钟文音在“多练技法”与“大胆创造,不要在意别人的眼光”之间徘徊。

一个要收,一个要放,当然这是一体两面。做到收放自如,谈何容易?但是就是在这收和放的学习绘画过程中,钟文音体会到了学习的快乐和奔放的热情。她也在流浪中明白了“出走,也可以是一种存在的静止方式”。

|