|

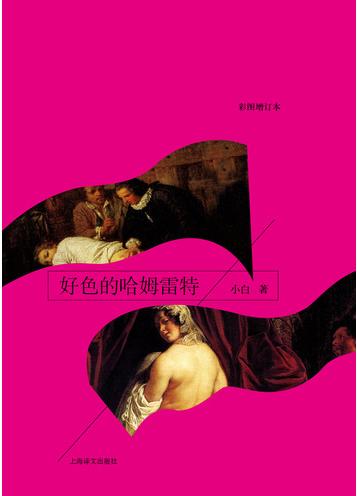

主题:书评的“出格”与随意的“异色”:《好色的哈姆雷特》发布会 主题:书评的“出格”与随意的“异色”:《好色的哈姆雷特》发布会

时间:8月18日 地点:上海思南公馆

嘉宾及主持人:小白(专栏作家、《好色的哈姆雷特》作者)、小宝(专栏作家)、黄昱宁(上海译文出版社编辑)、毛尖(专栏作家、华东师范大学教授)

提要:活动围绕小白的《好色的哈姆雷特》(彩图增订本)举办,与会者漫谈情色文化及其他。不过,现场一位听众的提问,使得话题一时偏离——美国文学名著、菲茨杰拉德的《了不起的盖茨比》和当今最时髦的中国作品、郭敬明的《小时代》有可比性吗?让我们听听嘉宾的见解。

提问:我有一个问题可能和今天的题目无关,最近看了新版电影《了不起的盖茨比》(编者注:2013年版,导演巴兹·鲁赫曼,主演迪卡普里奥),看了之后有一点愤怒,我突然发觉这个愤怒和我看《小时代》的愤怒是一样的——西方和中国对奢华的想象和崇拜一样,这个世界到底怎么了?

小宝:《了不起的盖茨比》的导演是《红磨坊》的导演。我也看过那个电影,之前还看了美国报纸有一个影评,说一个是白痴的电影,我当时没有这个感觉,《了不起的盖茨比》从画面来说没有问题,它的主要问题是不了解文学,显然这个导演没有这样的水准。他用了大量的旁白,好像跟书里面相同,但是书里面要表达的那些东西完全没有表达出来。

《了不起的盖茨比》跟《小时代》还是不一样,它跟《小时代》的距离大概外滩到徐家汇这样的距离。如果我们要用“白痴”来形容《了不起的盖茨比》,那么我们就找不到更合适的词来形容《小时代》。郭敬明的读者真的是我们这个社会里面的弱势群体,郭敬明本人是弱势群体的弱智代表。《了不起的盖茨比》谈不上弱智。

我那篇文章(编者注:指小宝撰写的《〈大亨小传〉,还是〈了不起的盖茨比〉?》,7月21日发表于《东方早报》,对比探讨了这部小说两个著名的中译本,巫宁坤译本和乔志高译本)讲得蛮多,现在的汉语还有很多发展空间,我觉得在中国现在这样的阅读环境里面,除了喜欢读译文之外,还要找到新的表达方法、表达思路。

黄昱宁:我基本上跟宝爷的意见完全一致,我也看了《了不起的盖茨比》电影,首先它肯定比《小时代》好得多,它的文本基础在那里,而且它的改编非常小,这个电影里面我感觉到文学不会死。现在至少它懂得敬畏, 21世纪了,(电影主创者)其实无法想象上世纪20年代什么样子,所谓的“爵士时代”到底怎么样。电影是3D,要照顾3D镜头,把3D合理化,除了这个狗血以外,其他每个对白保留,在盛宴里面用的背景音乐是《蓝色狂想曲》(编者注: 美国作曲家乔治·格什温作品,发表于1924年),是最有想象力的东西,又是贴一个最方便的标签,创作者觉得这是美国的代表,很浅的标签贴上去,其实无力代表小说,而且结构发生一点点变动就把小说的精髓变掉了。1974年版的那个电影还好一点,现在这个又3D版,这就造成了很矛盾的东西。

至于这部小说的翻译,宝爷那篇文章我当时在微博上转了。实际上《了不起的盖茨比》这部小说是非常难的,人家以前说菲茨杰拉德的思路有一种奔逸的感觉,他的句子结构在很多英语国家来说是非常难的。这就有一个功能对等,你读到中文的感觉跟西方读者的感觉是一样,如果西方读者觉得读菲茨杰拉德非常难,你有什么理由让中国读者觉得非常容易。

小宝:我再补充一下,其实好小说改电影,部部电影要被骂,把文字的东西影像化以后,忠实的读者肯定不满意。小说改成电影是自取其辱。小说改成电影唯一公认成功的就是美国的《教父》,《教父》是一部二流的小说,但是变成了一流的电影。我看美国很多媒体,电影一放以后,关于“盖茨比”的讨论此起彼伏。

黄昱宁:今年《了不起的盖茨比》销量上升。

小白:《了不起的盖茨比》和《小时代》完全不能相提并论,菲茨杰拉德的小说提升到了很高的境界。他写小说发表在当时的时尚杂志——这个跟郭敬明挺像的——如果你读英文版,很难掌握,有点茫然,有点像你看90年代周星驰的电影。

|