|

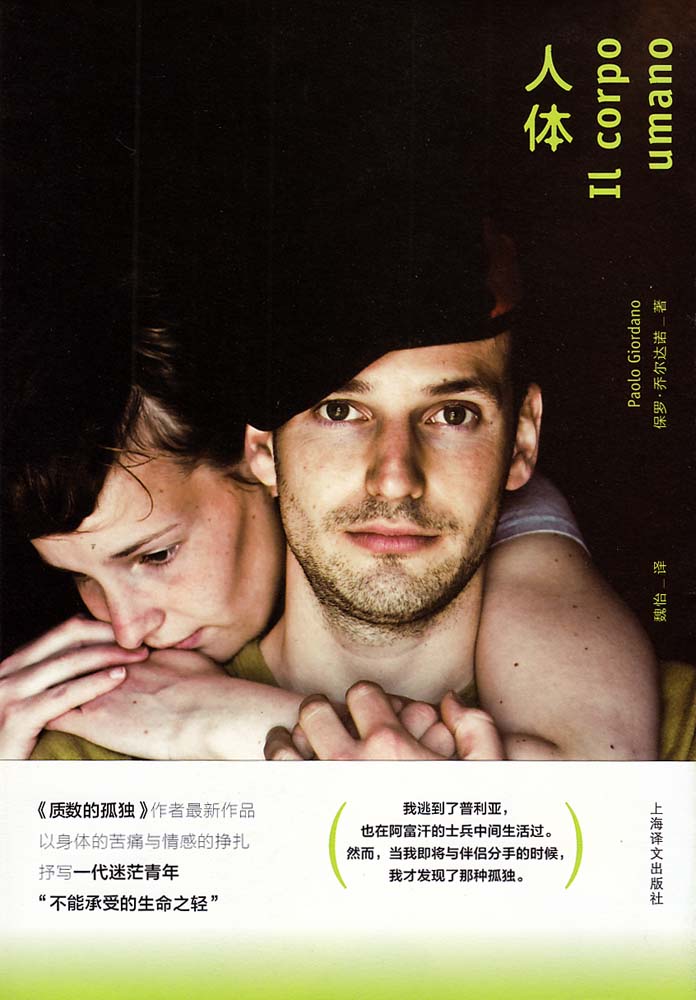

生于1982年的意大利作家乔尔达诺终于带来了他的新作《人体》。主题上,孤独、困境、迷惑、突围、成长,仍然是他要表达的核心,这也是从《质数的孤独》开始,他最为关注的文学命题。 生于1982年的意大利作家乔尔达诺终于带来了他的新作《人体》。主题上,孤独、困境、迷惑、突围、成长,仍然是他要表达的核心,这也是从《质数的孤独》开始,他最为关注的文学命题。

乔尔达诺的文笔细腻,对细节的表现尤为醉人,在刻画人物心理上所下的功夫亦不容小觑。这些优点在《人体》中都有体现。但是,要超越前作,也迫使他动用其它的创作手段。乔尔达诺选择了表现战争,为此他还特意随军在军事基地呆了十天。如果说《质数的孤独》仅是以两个主人公的世界作为轴心,让人被密集的情绪调动得身不由己,那么《人体》显然更倾向于群像式的描写。从医官埃吉托中尉、马谢罗上尉、雷内准尉,到一等兵耶特里、切德尔纳、米特拉诺、托尔苏再到女兵赞皮耶里,每个人身上都发生了故事,他们或者正在虚拟世界中探寻爱情,或者生长在不如意的家庭,或者刚让一个女人怀了孕。但他们都有明显的共通点,那就是对性,对情感,对自己生活的盲目与困惑,这是典型的“青春病”,也是作者的拿手好戏。然而,群像式的表现也有弱点,就是对个体的挖掘相对有限,在个体与群像之间,如何做到平衡,也就是说,如何既兼顾结构上的完整性,又不放弃文本的深刻性,成了作者面对的考验。

战争无疑是一剂催化剂,它在很大程度上能使作者笔下的人物更有戏剧性,更深刻地发生各种蜕变,而在《质数的孤独》里,这个过程则是十分漫长的,文字就像熬药一样被一点点熬煮,挑战着读者的阅读耐性。但在《人体》中,这个过程就快多了,疾病、爆炸、战事,这些军营里的主旋律很容易缩短人性熬煮的过程,迅速达到作者想要的结果。

但是作者笔下的战争究竟是什么?虽然对战斗场面的正面描写不遗余力,但“战争”这个双关语,在小说中最终却倾向了“个人化的战争”这一端。而真实存在的战争,只成为了作品的容器,文字的外部环境。那么,这就意味着战争本身的深度,它在文学中的可能性不经意间被作者弱化了,至于更深远的文学意义,在文本中也几乎没有触及。那么战争这个容器是否被用得恰到好处呢?文学作品的妙处往往在于以小见大,而不是以大装小。战争,于个体而言,绝不仅仅是孤独与成长,惶惑与蜕变的容器,它的容量显然大得多,也深得多,甚至可以容纳人性的全部。作者使用了它,却没有利用它全部的空间。

所以,如果仅就纯粹性而言,我认为《质数的孤独》的纯度与密度更高。简单的甚至可以隐去的情节,少量的人物反而迫使作者要尽心竭力地铺展大量细节,在细节中力图使人物达到极致,从而让人欲罢不能。有人认为《质数的孤独》太重口味,太纠结,甚而太晦暗了,殊不知这才是乔尔达诺超越年龄及阅历的独到之处。他的美好,恰在于他的凛冽,他的任性,任性到走极端走到不知死活的地步。一旦摆弄起构思,端起技术的架子,反而容易让人瞧出缺陷。

|