|

如果没有移民作家,那么整个英国当代文坛也许会大大失色,我们也无法读到众多风格炯异、多姿多彩的作品。崛起于二十世纪八十年代的石黑一雄,在英语文学界享有崇高的声望,与奈保尔、拉什迪并称“英国文坛移民三雄”。在三十多年的创作生涯中,他虽然并不多产,一共只发表了六部长篇小说和一部短篇小说集,但他的每部作品几乎都精雕细凿,堪称精品。六部小说中,除处女作《远山淡影》外,其余五部皆进入英国最重要的文学奖——布克奖——的决选名单,1989年他凭《长日留痕》一举折桂,其他作品也获得过大大小小的奖项。 如果没有移民作家,那么整个英国当代文坛也许会大大失色,我们也无法读到众多风格炯异、多姿多彩的作品。崛起于二十世纪八十年代的石黑一雄,在英语文学界享有崇高的声望,与奈保尔、拉什迪并称“英国文坛移民三雄”。在三十多年的创作生涯中,他虽然并不多产,一共只发表了六部长篇小说和一部短篇小说集,但他的每部作品几乎都精雕细凿,堪称精品。六部小说中,除处女作《远山淡影》外,其余五部皆进入英国最重要的文学奖——布克奖——的决选名单,1989年他凭《长日留痕》一举折桂,其他作品也获得过大大小小的奖项。

石黑一雄一直把自己的小说创作视为一种国际文化的传播载体,他雄心勃勃地致力于创作一种能够把各种民族和文化背景融合一起的“国际文学题材”,他本人也以“国际主义作家”自诩。他曾在多次访谈中表示,自己希望成为一位国际化小说家。“所谓国际化小说是指这样一种作品:它包含了对于世界上各种不同文化背景的人们都具有重要意义的生活景象。它可以涉及乘坐喷气飞机穿梭往来于世界各大洲之间的人物,然而他们又可以同样从容地稳固立足于一个小小的地方……这个世界已经变得日益国际化,这是毫无疑问的事实。在过去,对于任何政治、商业、社会变革模式和文艺方面的问题,完全可以进行高水平的讨论而毋庸参照任何国际相关因素。然而,我们现在早已超越了这个历史阶段。如果小说能够作为一种重要的文学形式进入下一个世纪,那是因为作家们已经成功地把它塑造成为一种令人信服的国际化文学载体。我的雄心壮志就是要为它作出贡献。”生于日本,长在英国,石黑一雄穿梭于英日两种文化之间,对于这两种文化驾轻就熟,特殊的生活背景使得他的作品交织着日本文学和英国文学两种传统特质。读他的小说,既能感受到日本文学中淡雅朴素的距离美,又能体会到英国人隐忍克制的性格。他的小说还秉承了东西方小说的一些特点。例如,他对一些日常的微小细节的描写受到了契诃夫的影响;他恰到好处地把握人物的心理,则得益于他对陀斯妥耶夫斯基的喜爱;他在小说中对人物心理及回忆的描述颇具意识流大师普鲁斯特的风范;他简洁干净却深藏不露的语言风格又让人想起了海明威。与此同时,它们又包含着日本文学特有的“物哀”之情。“物哀”并非简单的悲哀,悲哀只是“物哀”的一种情绪,而这种情绪所包含的同情,意味着对他人悲哀的共鸣,对世相的共鸣,对在历史大浪中命如浮萍的小人物的命运的悲戚共鸣。

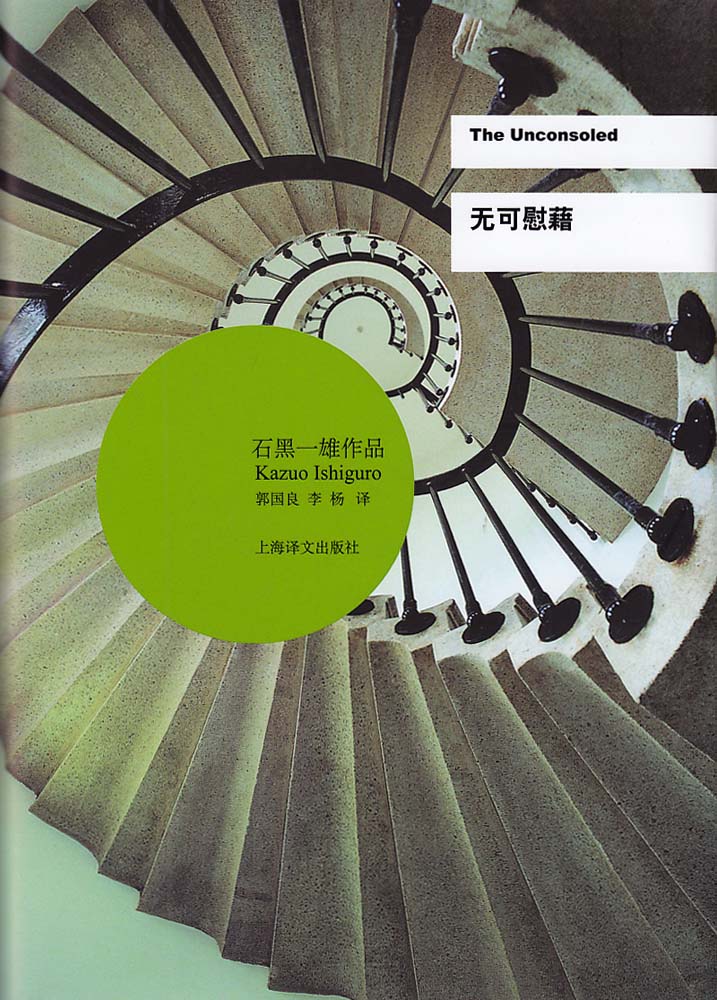

《无法慰藉》是一部颇具实验性质的小说。它与前三部作品风格迥异:卡夫卡式的叙事,大量的超现实描写,变幻莫测的场景,走马观花般的人物,使读者仿佛置身于主人公瑞德的梦境之中。评论界对小说的评价褒贬不一。

小说基本上由第一人称叙述,讲述世界著名钢琴表演艺术家瑞德先生应邀来到中欧一座不知名的城市,以期通过钢琴独奏会的形式帮助这里的人们解决危机,重新找回文化重心。但随着故事的发展,读者很快就发现,瑞德先生不仅没能帮助他人,自己反而如跌入兔子洞的爱丽丝,深陷困境,无可慰藉。

小说共分四部分,一一描摹了瑞德先生在这座中欧城市四天三夜的离奇经历。足足535页的文字,石黑一雄的笔触从一开始的舒缓柔和到后来的荒诞迷离再到最后的几近恐怖,为读者揭开了这座貌似平和安宁、实则危机重重的城市的神秘面纱,带我们窥探了困在这个城市中形形色色人物的人生百态。

如果把整部小说比作一幅画,把阅读过程视为赏析此画的话,一开始我们看到的只是舒缓柔和的画面一角,如书中主人公一样,全然不觉等待着我们的将是什么。第一部分以瑞德为参加几天后的“周四之夜”演奏、拖着疲惫不堪的身躯来到霍夫曼的酒店开篇,浑然不知在接下来的几天这个酒店会成为他的梦魇。从来到这个城市、下榻酒店的那一刻起,瑞德每到一处,每碰到一个人,都会收到五花八门或大或小的怪异请求,就是这些请求,在事情刚刚要迈入正轨的时候,同时将他拽向不同的方向:酒店迎宾员古斯塔夫希望他能同他的女儿交谈,帮她排解心结;酒店经理霍夫曼希望他能抽时间看看他妻子的剪辑本;霍夫曼的儿子斯蒂芬希望他能帮他指导一首曲子;古斯塔夫的女儿苏菲想要他赔她一起去找房子;苏菲的儿子鲍里斯希望他们能一起去他们的旧公寓取心爱的玩具,不会说“不”的瑞德身陷这各种各样的“小忙”中,被搞得焦头烂额,无法自拔。

|