|

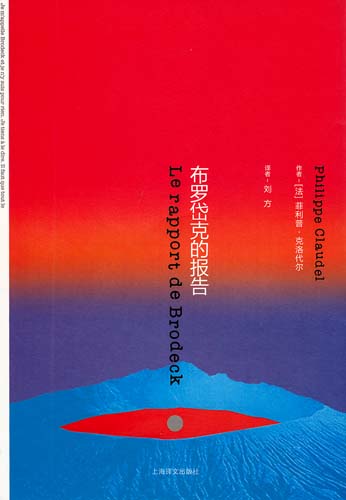

法国作家菲利普·克洛代尔在中国,谈不上声名显赫,小说《布罗岱克的报告》,却显示他的神通——擅长于对人性恶的追踪和鞭挞,执著、不依不饶。 法国作家菲利普·克洛代尔在中国,谈不上声名显赫,小说《布罗岱克的报告》,却显示他的神通——擅长于对人性恶的追踪和鞭挞,执著、不依不饶。

小说开卷伊始,就让读者产生有如进入法庭的感觉。你瞧瞧:

“我叫布罗岱克,我同那事毫不相干。”这个叫布罗岱克的,如此可怜巴巴地申诉。

与他毫不相干的“那事”,是件谋杀案,发生于二战硝烟初散年代的一天晚上,地点是欧洲某一山区小镇的客栈,死者是来这里采风的一个外地人——布罗岱克称其为“另外那个人”。 尽管布罗岱克没有参与谋杀,镇长却命令布罗岱克以记录员的身份写份报告,他必须说明“另外那个人”来到小镇后发生的事,解释其为什么只能被杀。但凶手是谁?作案动机为何?如此关键情节的表述却吞吞吐吐,被放置于《布罗岱克的报告》慢条斯理的意识流文字里。

在法庭,罪犯自我辩解多半是吞吞吐吐的,可并非凶手的布罗岱克,为何要如此?

看来,说出真相,还是不说,对于《布罗岱克的报告》,其意义犹如“生存,还是毁灭”对于《哈姆雷特》。

两年前,因德军的败退,布罗岱克劫后余生,从集中营回到小镇。可他的思维从未摆脱集中营的痛苦记忆,比如一个金发白肤的美人,集中营营长妻子,绰号“吞噬生灵的女人”,她抱着个孩子,来主持每天吊死一名囚徒的死刑。如此鲜活生猛者,在书中不过是布丁上用以点缀的葡萄干,而那苦口、酸涩,难以吞咽的整个“布丁”,竟然是布罗岱克与小镇头面人物,如镇长奥施威尔、退职官员戈布勒、客栈老板施罗斯等人的交往经历。

在吞吞吐吐的叙述中,纳粹法西斯残害犹大人的“清洗之夜”、德军入侵小镇残杀平民,逐一裸露。《布罗岱克的报告》可以归属控诉德国纳粹的作品之列,可又不仅如此。它是“羊群里跑出个骆驼”,偏生要高一头,那就是它贴身紧逼,追踪被战争所释放的人性里的“恶”,是如何在日常生活中并非“恶人”的心头萌发和躁动的。

小说写 “清洗之夜”的暴行,落墨重点却是被煽动群众的狂暴,描摹的是“在他们的微笑、音乐、单调的歌曲背后就有鲜血,沸腾的血,躁动的血,自我转圈、而且在自己飞速推挤旋转的漩涡中发疯的血”。 小说描绘逃离集中营、劫后余生者之心理:他们此后遇见所有的人,都会思忖那些人的眼光深处是否存有想追捕、拷打、杀戮他人的欲念。这可怕的人性里的“恶”,潜伏于山区小镇的普通农人、手工业者、护林员、小公务员心中。战争年月,为了自身生存,他们干了出卖同胞、献媚侵略军的种种丑恶勾当。

对于小镇谋杀案,对于布罗岱克的报告该怎么写,镇长有坚定的看法和自己的理由:战争像块大石磨碾过小镇,我们“总算让石磨盘转了点方向,它才没有碾碎一切。”在他看来,出卖同胞、献媚侵略军,就是为了小镇得以留存、“让石磨盘转了点方向”之举,所以那行为不能被揭露。他威胁布罗岱克:人是需要忘记的。“记忆的危险是最可怕的危险之一,你是不是记得太多了?”

如此恶行,决不允许遗忘;即便是因社会动乱释放的人性的“恶”,亦不得放过。《布罗岱克的报告》由此而浓墨重彩,此作获2007年中学生龚古尔奖,原因之一可能也是希望这种认识进入人们青少年时期的记忆吧?

“历史作为记忆,涉及回忆与被遗忘之物之间的复杂关系。被遗忘之物,向来都不是个人的事情。”著名哲学家本雅明的这段话,不妨移用来为小说“画龙点睛”。它或许能激发中国读者的联想和思考,进入关于“文革”时期的历史思辨。

|