|

前一阵子坐地铁,看到一则巧克力的广告,印象颇深。“栗子蛋糕规定要南京西路凯家的,顶好的小笼要配香醋,甜酒要加点鲜牛奶……”说的都是熟悉的上海滋味。若不是地道的上海人,或初来上海年月未久,恐怕没有体会。上海人真的很爱吃,从情调十足的西餐厅到正宗老派的国营老店,就连犄角旮旯里的小摊头,只要是美味,必定会有人不远千里慕名而来。这种对于吃的讲究,源自于懂得享受生活。 前一阵子坐地铁,看到一则巧克力的广告,印象颇深。“栗子蛋糕规定要南京西路凯家的,顶好的小笼要配香醋,甜酒要加点鲜牛奶……”说的都是熟悉的上海滋味。若不是地道的上海人,或初来上海年月未久,恐怕没有体会。上海人真的很爱吃,从情调十足的西餐厅到正宗老派的国营老店,就连犄角旮旯里的小摊头,只要是美味,必定会有人不远千里慕名而来。这种对于吃的讲究,源自于懂得享受生活。

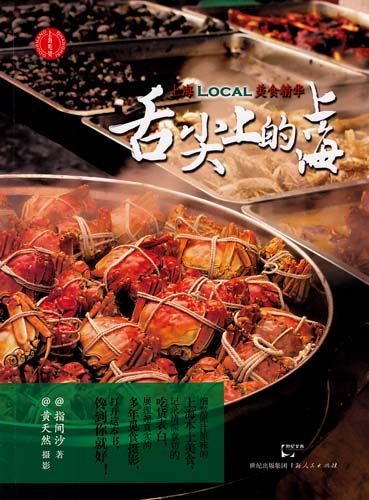

我虽不是地道的弄堂儿女,家乡距离上海也不过百公里路程,做菜的方法、口味并无太大差别。白斩鸡、粢饭团、八宝鸭……看到世纪文睿出品的《舌尖上的上海》里那些熟悉的菜名,立刻倍感亲切。然而仍有一些地道的上海味道,是到了上海读书之后才尝到的。第一口鲜奶小方的滋味,绵密的蛋糕与轻薄的奶油融化在舌尖。第一次尝哈尔滨食品厂的杏仁排,扑鼻而来的香气叫人难以忘怀。遂读到指间沙写食物的句子,就像是我上海味道启蒙的生动再现。于老上海人,这本书能读到以往生活的美好回忆;于70、80后的中生代,它是幼时滋味的泼辣见证;于我这样的新上海人,它又是吃货搜店的必备宝典。

美味除了食物本身,背后的情感和故事有时也能让它更经得起岁月的沉淀。问及老一辈的上海人,如果你有足够的耐心,他们会仔仔细细地讲述一道菜的由来。许是小摊头夫妻店的艰难创业史,许是曾经十里洋场的光辉岁月。故事听得入了迷,回过神来再看眼前的食物,便顿时觉得多了些说不出、却全然不一样的滋味,就像有句俗语说的,妈妈烧的菜永远最好吃。

比起五星级酒店和米其林餐厅,老派的上海美味多了些市井气,也显得更加亲民。问起哪家的“生煎馒头”最好吃,哪家的“小笼包”最地道,无论男女老少,都能说上那么一点儿。指间沙采访的每一个人都娓娓道来与食物的故事,真切不做作。通过她的叙述,你大概可以窥见“上海囡囡”总有那么些娇嗔的缘由。她们是那雪白鲜奶小方上的一点红樱桃,被捧在心尖儿上,自然多了点撒娇的底气。也许就是那么一点小“作”让上海女儿更添一份生活情趣,亦如队伍长的店家东西更好吃。愈是迂回曲折愈是叫人欲罢不能。

了解一个地方的文化,最重要的两样,一是语言,一是食物。三年沪上生活,初来乍到时的洋泾浜“上海咸话”已修炼得有模有样。就连赞美食物时也会下意识地脱口而出“嗲”、“灵额”。此生弄堂儿女已与我无缘,但不妨碍我成为一个上海吃货。老上海情节曾让我动过以旗袍替代婚纱的念头。然而读罢此书,又灵光一现,不如用蝴蝶酥一并替代了喜糖吧。

|