|

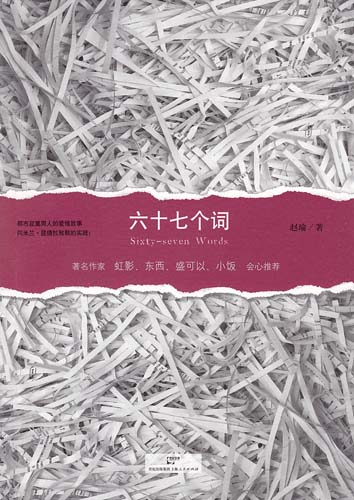

《六十七个词》是米兰·昆德拉的一篇小说评论的标题,事关别人对他小说的误解,他试图用六十七个词语来表达自己对小说的全部理解。 《六十七个词》是米兰·昆德拉的一篇小说评论的标题,事关别人对他小说的误解,他试图用六十七个词语来表达自己对小说的全部理解。

事实上,他失败了。小说或者根本不在具体的词语里,又或者,不需要这么多词语便可以界定。但这并不妨碍我喜欢他。

对别人宣布喜欢米兰·昆德拉,这事儿多少有些虚荣。自米兰·昆德拉上世纪八十年代进入中国以来,他一直占据着太多的词语资源,米兰·昆德拉的好,犹如一款质良好又价格不菲的男用牛仔裤,耐磨、吸汗,又有些休闲的气质。然而,并不是所有的人都喜欢这种款式的裤子,因为,他的裤腿太长了,甚至,它还坚决且固执地在屁股兜的位置绣一个庸俗的图案。

这比喻定会倒了部分阅读者的胃口,那么,便成功了。

我喜欢米兰·昆德拉非常之浅薄,如果我说,我阅读米兰·昆德拉十年,至今一本书也没有看完过,你一定会笑话我。那么,我同意你这么做。

最初是喜欢米氏的谐谑,是的,他是一个对读者很怠慢的人。我常常想,这个家伙,脱光了小说里女人的衣服,正经地坐在那里讨论数学、音乐的节奏、性生活之外的所有琐碎的事情,像极了周星驰的电影台词。

米兰·昆德拉的出现和卡夫卡以及卡佛的出现一样,他们都是对小说文本有大贡献的人。卡夫卡让生活在现实里的人找到了另外的模拟空间,也就是说,卡夫卡拉伸了小说的生存空间。卡佛剪断了小说的冗长叙述,让我们看到的是一张又一张照片,也就是说,卡佛让小说的速度放慢了,让我们看到了事物的慢动作。而米兰·昆德拉比他们更强大,他是一个骗子,他既不负责写好看的故事,也不负责弹奏动听的音乐,只负责吹牛,用漂亮的广告词招徕到舞台前,而他却一个人站在舞台中央尿尿,尿完以后,宣布,表演结束。

不可以吗?

他在舞台上反问。我正是在舞台下热烈回应的一个,我喜欢这样的表演,多么随性啊,其实,我也想上得台去,一脚将他也踢下来,接着表演。

可是,终于,我,并未上去。因为,一个人内心戏太多,只能一事无成。

我的小说《六十七个词》便写了很多的内心戏,现在,你若问我写了什么,我已经差不多忘记了。但是,当初写这个小说,的确是看了米兰·昆德拉的那篇《六十七个词》。

我是这样想的,既然米氏试图用六十七个词来完整地阐释他对世界、对感官、对食物、对小说等一切的看法。那么,我完全可以用六十七个词让一对陌生的男人和女人相识、握手、接吻、上床。

请原谅我一开始对小说理解得如此浅薄,在我的恶毒定义里,小说就是让男人找到女人和食物,又或者让男人失去女人或者食物。总之,小说是一种饥饿的艺术,里面的人不能太饱和了,不然,我都不知道该和他们说些什么。

显然,我对自己的定义很是满意。我开始写了,甚至,我写出来了,我发表了,我出版了。我却并没有让小说中的人物获得满足。这源自于我的自私,我讨厌幸福的男人,我凭空觉得那样的男人太庸俗了。我怎么能容忍自己小说里的人物如此不堪呢。

于是,六十七个词里,我挑选了很多陌生于我日常生活的词语,这些词语不太正经,像极了米兰·昆德拉小说里人物的生活态度。

我相信,这大概就是向一个人致敬的做法吧。

私下里,我总觉得米兰·昆德拉是一个热爱吹牛的人。然而,有才华的人,谁又不是呢。沈从文那么内向,还不是在情书里向张兆和吹牛。乔伊斯更甚,经常向友人理直气壮地借钱,理由竟然是他马上要出名了。米氏的吹牛表现在他对自己作品的溺爱上,比如,他到处炫耀他所精通的音律,他在和萨尔蒙《关于小说结构艺术的谈话》中,吹嘘他的《生活在别处》有贝多芬音乐的旋律和节奏。他是这样说的:“让我们从这个角度来看《生活在别处》:第一部分:七十五页中有十一个章节,中速。第二部分:三十七页中有十四个章节,小快板。第三部分:九十一页中有二十八个章节,快板。第四部分:四十页中有二十五个章节,极快。第五部分:一百零四页中有十一个章节,中速……”每一个看到这里,我都觉得他太刻意了,有必要这样超文本解读自己的小说结构吗?我曾一度觉得这家伙太矫情了。可是,他所有的可爱之处,不正是大胆抛售自己的矫情吗?

需要补充证明的是,真正进入爱情情境中的男女,或多或少,不都是有一些异常于日常生活吗?而这可以度量的异常,正是所谓的矫情。

没有矫情,哪来的那么多趣味。

是啊,我终于在一次看周星驰电影的时候理解这种矫情是什么了?

当周星驰赤裸裸地赞美自己说:“我很普通,是个杀猪的”时,我一下子被击了,暂停碟片的画面,沉思良久,觉得,这是一句了不得的哲学话语。

所以,当我告诉你,我最喜欢的周氏电影,是,那部神奇的《国产零零七》时,希望,你不会因此而崇拜我。

|