|

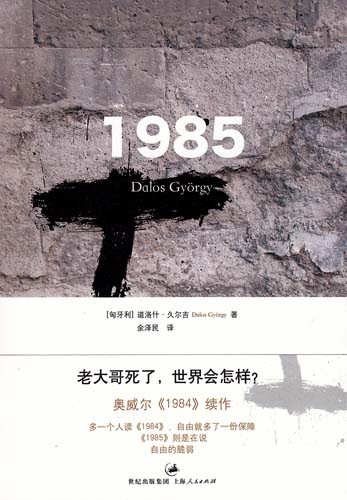

匈牙利著名作家、历史学家道洛什·久尔吉的代表作近日由世纪文景推出中文版,这距离该书问世已经过了30年。老大哥死了,世界会怎样?《1985》是反乌托邦经典《1984》续作,奥威尔精神最佳继承;是东欧剧变最早的预言,也是我们这个时代的寓言。《1985》写于1981年,次年在联邦德国出版,非常轰动,随后推出美英法日等各国版本,反响巨大,但直到1990年匈牙利体制改革之后才在国内出版。道洛什·久尔吉虽然从未来过中国,但跟中国关系密切曾因上世纪60年代卷入“毛派分子案”而被禁止发表作品长达19年,对于中文版面世,他寄语中国读者的是:“请你怀着好奇之心读这本书,如果可能的话,试着植入自己的历史。想来,世界历史之所以有趣,正因为我们所有人都在——都可能在——其中扮演角色。” 匈牙利著名作家、历史学家道洛什·久尔吉的代表作近日由世纪文景推出中文版,这距离该书问世已经过了30年。老大哥死了,世界会怎样?《1985》是反乌托邦经典《1984》续作,奥威尔精神最佳继承;是东欧剧变最早的预言,也是我们这个时代的寓言。《1985》写于1981年,次年在联邦德国出版,非常轰动,随后推出美英法日等各国版本,反响巨大,但直到1990年匈牙利体制改革之后才在国内出版。道洛什·久尔吉虽然从未来过中国,但跟中国关系密切曾因上世纪60年代卷入“毛派分子案”而被禁止发表作品长达19年,对于中文版面世,他寄语中国读者的是:“请你怀着好奇之心读这本书,如果可能的话,试着植入自己的历史。想来,世界历史之所以有趣,正因为我们所有人都在——都可能在——其中扮演角色。”

我第一次约见道洛什·久尔吉(Dalos Gyorgy),是在布达佩斯喜剧院街对面的欧洲咖啡馆里。那是靠近多瑙河的一家百年老店,无论风格、陈设、光线和气味都浸透着时间。虽然我们所聊的历史话题并不轻松,但这位年近七旬的灰发老人,即使忆起亲历的腥风血雨和牢狱之灾,仍旧慢条斯理,诙谐幽默,显出局外人或历史学家才有的那份冷静和平和。

不久前,道洛什的新作《帷幕升起——东欧独裁者们的垮台》在2010年德国莱比锡书展上荣获大奖,该奖项设于1994年,专门授予那些为促进欧洲民族相互理解的作家,在他之前,另外两位匈牙利作家凯尔泰斯·伊姆莱和纳达什·彼特也曾获此奖。我问,他刚获奖的这本书为什么在布达佩斯买不到?(得知他获奖的消息后,我立即去书店找过两圈。)他说,那本书是用德语写的,以后将会译成匈文。我不解地问他,为什么不用母语写作?他沉吟片刻,表示说来话长,在上个世纪七八十年代,他被匈牙利当局封杀了长达十九年之久,作品只能通过联邦德国的出版社与读者见面,后来他干脆改用德语写作,特别是在1995年移居柏林之后,因此他的德文书要比匈文书多。

道洛什说,虽然他从来没去过中国,但他的个人命运曾与中国的历史紧密纠缠。早在莫斯科读大学时,他就用俄语写过一篇分析中国东汉年间赤眉军起义的论文;上世纪60年代末,他因钦佩中国的独立自主和不畏强权,卷入了轰动一时的“毛派分子案”, 被以“颠覆国家罪”、“非法组织极左学生团体”的罪名判以七个月徒刑,不仅被开除出党,还被工厂辞退,作品更不能在国内出版,只能以手抄本形式在民间流传,或托人偷偷带到国外……正因如此,他对中国有着特殊的情感,当得知我将翻译他的代表作《1985》时,他说这要比翻译成任何语言都更令他兴奋和期待,并还向我推荐了自己的另一部作品《长征》,讲的就是他在上世纪60年代风风火火的“毛派分子”经历。

由于作者的独特阅历,他的二十几部作品的主题几乎都聚焦于冷战时期的东欧社会,生动再现了“铁幕”下的东欧人生活,特别是东欧知识分子的精神生活。他的主要作品有《1985》、《割礼》、《前史》、《好动者》、《长征》、《关键人物》、《来自未来的客人》、《寻找上帝的人》等。

《1985》是道洛什·久尔吉的代表作,是英国作家乔治·奥威尔的反乌托邦小说《1984》的续作, 书中的主要人物也多取自《1984》(为了便于连续阅读,书中的人名我采用了董乐山先生的译法)。小说开篇从老大哥病逝写起,通过史密斯、裘莉亚和奥勃良 三位亲历者的个人回忆,“真实”而立体地讲述了大洋国的战败和铝派与纸派分子的激烈争权。谈到当年为何续写《1984》,道洛什说:“我读乔治·奥威尔的《1984》是在1973年,我记得很清楚,那是50年代的联邦德国的版本,由阿瑟·库斯勒作序。那本书虽然吸引了我,但当时并没有动过续写的念头,甚至没觉得有必要续写。那时候为了谋生,我将全部时间和精力都用来翻译苏联和民主德国的书,没有时间写自己的东西。70年代末,我的书开始在西方问世,由于我在匈牙利被剥夺了话语权,因此我转向了想象中的西方读者。于是,我决定续写《1984》,继承奥威尔的精神财富,用我的语言讲述东欧人的现实生活。”

《1985》不仅承继了《1984》的思想性、批判性、语言性和悲喜剧风格,并在文学形式上进行大胆尝试,采用了多角度叙事(三位主人公的交叉回忆)、多维度叙事(正文与历史学家的序、批注和后记)、多体裁叙事(插入讣告、新闻、声明、 信件、小说、诗歌)等多变手法,构思巧妙,杂而不乱,亦虚亦实,既有政治悲情,又有人性浪漫,同时不乏黑色幽默,我在翻译过程中时而掩卷沉思,时而闷声发笑,即便对今日的读者来说,这本书仍具先锋性和实验性,令人耳目一新。

|