|

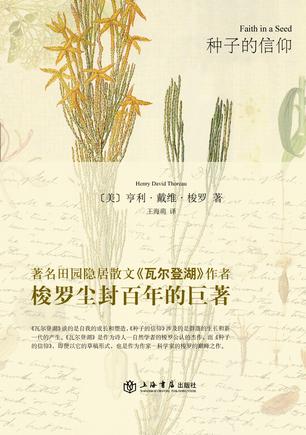

写完《瓦尔登湖》后,亨利·戴维·梭罗回到了自己的故乡康科德,在不长的余生里留下了几千页植物考察笔记,人们从中撷英取华,出版了《野果》和《种子的信仰》——Faith in a Seed,这个书名让人感到一种诗意的道德力量:由深埋在地下的种子到一株参天大树的长成,自然的力量令人敬畏,在种子面前,人类必须摆正自己的位置。 写完《瓦尔登湖》后,亨利·戴维·梭罗回到了自己的故乡康科德,在不长的余生里留下了几千页植物考察笔记,人们从中撷英取华,出版了《野果》和《种子的信仰》——Faith in a Seed,这个书名让人感到一种诗意的道德力量:由深埋在地下的种子到一株参天大树的长成,自然的力量令人敬畏,在种子面前,人类必须摆正自己的位置。

梭罗是深深服膺达尔文理论的,不过他的身份却并非一个真正的“科学家”。事实上,在梭罗眼里,达尔文进化论最重大的教诲之一,乃是提醒人们:生物物种是“偶然和必需”的造物,是大自然神奇伟岸的写照。而科学,这一人类引以为傲的改变世界的有力武器,“不过是编排我们关于万物的知识而已”——1858年3月5日,梭罗在笔记本上这样写道。

《种子的信仰》是用类似如下的语言写成的:“如果你在地里挖一个池塘,很快就会有水鸟、两栖动物及各种鱼,还有常见的水生植物,如百合等等。你一旦挖好池塘,自然就开始往里面填东西。尽管你也许没有看见种子是如何、何时落到那里的,自然看着它呢。她将专利局所有的能量调动起来,这样种子开始到来了。”

这个“专利局”是比喻自然进程的独创性。如果所有的种子都能长成植物,那么地球恐怕要不了多少时间,就会像圣埃克絮佩里笔下那位小王子操心的小行星一样,被任意长大的猴面包树撑破。于是大自然展示了它平衡的智慧,它安排了各色各样的动物来调节这个进程:树种大部分被动物消耗掉了,少部分通过排泄、埋藏或丢弃留在了土地里,这样,最终长成大树的种子就十分有限。动物是消费者,“同时也被迫成为传播者和种植者,这是它向自然交付的税务”。

一个世纪后的“垮掉派”诗人格雷戈里·柯索写下了一首《种子的旅行》“他们一路出发/不管去到哪儿/都有树木长大//坚果被健忘的松鼠忘掉/又变成更多的坚果/刺果黏上小动物的毛皮/而花粉在风里散播//而有些种子/面包是他们旅行的终点”。就对自然的观察和描摹而言,梭罗也是不折不扣的诗人。

构木为巢,织叶为衣,钻木取火,人从树上下到地面,以森林为衣食父母。后来,人类固然摸索出了种植农作物、驯养牲畜的门道,但是自然的奥秘不应该靠后天的知识去探究,因为这会颠倒自然与人的关系。科学可以让我们吃上香甜的果实,用上上好的木料,但是,我们关于生物适应—— 例如种子传播的机制和形式—— 又有多少理解?人们可曾知道,自然界早就安排好了一切,人苦心钻研所得的、可以让自己丰衣足食的科学知识,无非是复制了自然固有的规律而已?

小松鼠在梭罗的笔下就是大自然安排的使者,活跃在整本书中。它们在夏秋季节埋下过冬时用的食物,也等于是在那里种下一棵树,如果一只小松鼠后来不幸死了,或是忘了埋食的地方,一株山核桃树就会长起来。

所以梭罗对所谓的“科学”始终不以为意,认为它是冠以“发明”之名的“发现”。英国人摸索出了利用松树肥沃土壤、再在上面种植橡树的方法,还为此申请了专利,但这根本谈不上专利,因为在人类之前,“自然和麻雀早就这么做了”。英国人为此而沾沾自喜,认为自己的发现堪称“艺术”。

《种子》证实了梭罗对科学持有的谨慎怀疑态度。他在环绕康科德的林地里逡巡,一天走上二三十英里,就为了看一株在他人眼里平平无奇的橡树。和所有业余博物学者一样,梭罗对植物发生兴趣,完全基于瑰奇大自然天然的吸引力,因此,他在晚年的日记里经常强调自己“不研究植物学”,“再自然的(植物学知识)体系也是人为的产物”。他的植物学启蒙读物是毕格娄的《波士顿及邻近地区的植物》,一本当地植物名册,梭罗从中记住了很多植物的名字,因为“没有使用任何体系知识,从而很快就遗忘了”。他只是想“认识我的邻居——尽可能更接近它们一点”。这些邻居就是具体而微的花草树木,就是自然之手的力量推动着生生不息、循环往复的橡树林。

现代生物学走得太远了,它企图解析各种生物的生死过程、物种之间的互动以及地球上有机进化的独特历史。由此,现代生物科学奠定并一再确证自己独一无二的重要性。梭罗看到了其中的危险,“植物学不能走得太远,不能超出告诉我们在沼泽和森林里生长的植物的名字的限度”。大自然安排好了一切,人类应当去顺应,而不是去试图改变。从这个意义上说,梭罗本人也是一颗种子,在他身后,一片无欲无求的绿树蓬勃地生长。

|