|

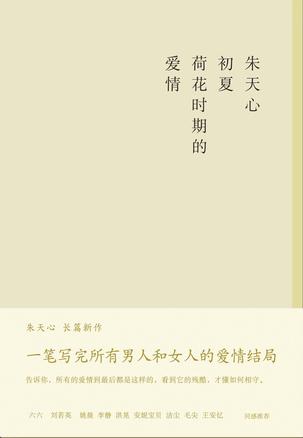

笔者:《初夏荷花时期的爱情》是你的新作。你说它是一个休息的作品? 笔者:《初夏荷花时期的爱情》是你的新作。你说它是一个休息的作品?

朱天心:这本书对我来说是个休息玩乐之作,感觉像是下课时间完成的作品。我一直在准备真正想写的大题材,从年过30就想写的题材,之前写的《南都一望》就像是序曲,可是写的很失败。所以先写个相对轻松的题材。以前是看别的作家玩弄自己笔下的人物,可我一次都没玩过,我也来享受一回这样的特权,找回手感。

笔者:为什么想写这样的一种爱情?

朱天心:大概两三年前,我曾就读的中学组织毕业30周年的同学聚会。这些30年不太见面的朋友,基本上都是成功人士,有钱有闲,即便是当家庭主妇,也都当得很成功,有孩子的把孩子照顾得很好,没孩子的也都很潇洒。可是我常常在聊天里看到一个 “闪神”——为什么他们什么都有了,还会有那个“闪神“,闪神是什么?所以对我来说,写作也是个解谜的过程。另一方面,我也试图分析男女的不同,回到人类学这个部分。女人从结婚、孩子到自己身体变化,男人永远谈当兵、谈政治、永远不谈自己,我想在这本书里给出分析。

笔者:书中描述的中年男女心理什么特点?

朱天心:中年男女最通常的情况是外遇,这合乎人性也会比较好写。可我给自己设个难题,两个人还没有到离婚的状态,也没有外遇,还绑在一起,这样的情景怎样去面对?这本书才5、6万字,本来想至少写到10万字的,但是写着写着,这两个人也不让我摆弄了,自己也失掉玩弄他们的乐趣了。说穿了,我真正的乐趣并不在这里。

笔者:另一方面阅读者也不会觉得轻松,甚至会觉得倒吸一口凉气?

朱天心:这本书里有写不同世代的人,比较残忍的部分是,我对里面二十几岁的儿女有下毒手,甚至从来没有一点点顾忌,女儿看了怎么办?因为里面有些对儿女的描写,就是女儿平时里的状态。我在台湾接受一些访谈时发现,这些大概25岁到30岁的记者,看了以后也有很多触动他们的东西。好比有个女同志,说看了以后觉得好放心,一方面,有个比我们早走二十几年的告诉你人生的状态和样子,那好像也就没什么可怕的了,到那时也不过这个样子。另一方面,我们现实社会、制度、道德保护的异性恋婚姻,不过如此,最后也就是一个人。

笔者:于是人们总不免会追问一句,如果未来必定如此,我们该怎么办?

朱天心:这本书其实无意负担某些杂志报刊上的家庭版,可以答疑解惑,比如告诉大家,中年夫妻到了这个年纪,你们可以怎样怎样。连我自己这样很认真过生活的人,我都充满困惑,所以我没那个把握,可以告诉别人该怎样。我觉得能把病症很清楚地呈现,已经是功德一件了,不敢开方子。其实我怕谈婚姻这个话题,如果不是因为写了这本书,我不需要谈爱情谈婚姻。在做妻子和母亲的过程中,我没有按照一般人的进程在做,所以我也不是很有信心告诉别人要怎样做,我是很心虚的。

笔者:你理解的爱情是什么?

朱天心:我越来越觉得是化学物质或者荷尔蒙,我常常觉得好怪,你最爱的时候常常是完全不了解的时候,爱的半死的时候,连家世、家人什么都不知道。好多夫妻到后来相处下去,发现原来你这么势利眼,有些朋友你不要,有些朋友你不喜欢却也好在一起;原来你对孝道这么盲从;原来你说你自由开放却对子女看守到这种地步……经历这些之后,你还可以喜欢他的话,那个才是比较困难的。因为喜欢里有很多很多理智在,可是爱真的是个化学物质。

|