|

一开始,你会以为这是一部典型的中年妇女小说。朋友是一群穿金戴银的妇女,因为珠宝可以转移他人对皱纹的注意力;丈夫像某种陌生人,近在咫尺都没有言语;孩子们更是过分,青春期的宅男宅女,就连零花钱也要从门缝里塞进去,见不到真人说话。中年妇女的孤独是这样全方面的啊。 一开始,你会以为这是一部典型的中年妇女小说。朋友是一群穿金戴银的妇女,因为珠宝可以转移他人对皱纹的注意力;丈夫像某种陌生人,近在咫尺都没有言语;孩子们更是过分,青春期的宅男宅女,就连零花钱也要从门缝里塞进去,见不到真人说话。中年妇女的孤独是这样全方面的啊。

这妇人感叹,和丈夫形同陌路。走不动了,做不动了,爱不动了,唯有往昔还未消散褪尽,勾引着她。无意间得到丈夫少年时的日记本,主角是她,她只消看一眼,就知道“这将是未来岁月的所有支撑”。

十八岁时只有纸笔没有网络,只有她没有别人,除此之外就可以去死,就到这样纯粹的地步。妇人每天看一篇,相同的日子,好像要主动穿越时空,只恨孤身一人。

所以才会遐想。因为现实中可堪谈聊的亲人太少,脑中的独自呓语才会连篇累牍。妇人开始幻想,这个丈夫是被偷换过了,十八岁时的那个丈夫就像六岁后的儿子,慢慢地被偷换过了。甚至毫无留痕,就像是,曾经的少年被眼前的老男人杀灭了。爱过的痕迹不见了,若没有硬件存档,这份“爱”的数据到哪里去找?她开始幻想,和他一起走上电影中老夫妻伫立夕阳中的那座桥,假装是一次对生命初态的追访,假装有艳情,用偷情去抵挡偷换。

幻想的片段就像日式不伦恋的经典桥段,一男一女多年前深爱过,如今再次相约,分头告别家人,旅行的唯一目的就是和以前的情人幽会。然而读到一半,竟发现偷情男女就是这对结婚三十年的夫妻。要假装对方是另一个人才有激情,又因为放肆了激情,自己却好像不是自己了。何等焦灼的悖论。但她终于明白,“你愿意为我抛家弃子吗?”是比“你愿意嫁给我吗?”更像是中年人的誓言。

幻想戛然而止。进入《神隐》篇章,这个词藻外形奥妙,内蕴离奇,读作kamikakushi:被神怪隐藏起来。那么,这里说的爱,说的被换的青春,都像神隐。小说写得这样跳脱自由,竟也可以这样揪心揪肺。

你有没有问过现任丈夫,你愿不愿为了现在的我抛家弃子?有没有想过,这是一个无法回答的悖论。哪怕,这问题的初衷不过是索一份爱的承诺。

渐渐地,叙述的方向从男欢女爱走向小儿小女。曾经执著天真,为妈妈摘下五彩星星的小儿子,现在到哪里去了?觊觎LV包包的小女儿如何说出“不要乱用我的祖产”这样的笑话?那对新时代的怪人,永远坐在电脑前,不会吃冰箱里的饭菜,宁可速食面。早已看惯屏幕上的肉体情色,仿佛基因里的那部分欲望已被影视网络消化殆尽。生活中的年轻人,为什么就像脱离了千万年人类历史,为什么像异类?老公狮不能再捕猎,小母狮越来越擅长采集,渐渐地,对个体的缅怀弥漫扩张,成了对一整个年代的哀伤,人类的生存准则、幸福准则好像都已改写。仿佛只有在过去,欲望才是真的、热的。下一代该绝种吧,这样的活法?但老女人也知道,绝种的只是自己这一代。

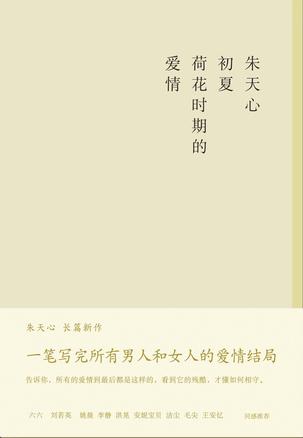

朱天心的这部新作《初夏荷花时期的爱情》是在反刍不太遥远的黄金岁月,她刚好站在无与伦比的时间轴上,往后望,望见上世纪的纯粹;往前观,却猜不到未来。在这无与伦比的、承上启下的孤独境地,能撑起未来的竟只有独独一本“十八岁时的日记”。

这一切恰当的思想,读来也像是过分的多情,如同献给即将老去、永不复返的青春和爱,是写给衰老和变化的挽歌。彼岸世界,一定只是过去吧,是青春,所以是天堂。一个人的,一代人的,都是这样。

|