|

“你好,我是朱天心。”纵横台湾文坛几十年的作家朱天心,虽已年过半百,但仍是一副轻柔动人的嗓子,带着少女气的娇羞和礼貌的谦逊。 “你好,我是朱天心。”纵横台湾文坛几十年的作家朱天心,虽已年过半百,但仍是一副轻柔动人的嗓子,带着少女气的娇羞和礼貌的谦逊。

“把自己作为小白鼠”

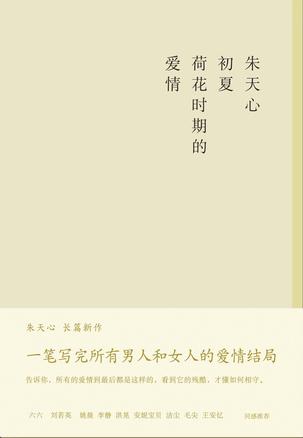

自1977年发表《击壤歌》一举成名至今,朱天心已经写作了33年,新作《初夏荷花时期的爱情》,被誉为“一笔写完所有男人和女人的爱情结局”,距朱天心上一部正式出版的小说已近10年。《初夏荷花时期的爱情》残酷再现了一对“没打算离婚,只因彼此互为习惯,感情淡薄如隔夜冷茶”的中年夫妻的情感危机。自身也进入“中年之痒”的朱天心,是否在生活中遭遇了与小说同样的困境?朱天心说,“真正有病的人是不知道病得多严重的,还能说出症状的就还没有病入膏肓。在婚姻问题上,我向来很心虚,所以也很怕别人问我自己如何看待婚姻问题。我能做的就是把自己作为小白鼠,解剖开来。”谈及何以选择“中年女子情感”题材时,朱天心自言“毕业30年时曾有个重聚会,大家都是女强人,看上去都自信满满,但不知为何,偶尔也会惶神,像谜一样。我很想了解这些拥有一切的人,正面临何等困境。”

据说,朱天心创作这本被台湾作家张大春称为“读过的最恐怖小说”时,同为作家的丈夫唐诺和她坐在同一间咖啡馆里,一抬眼就能窥探到她笔下对中年婚姻的荒凉描述。唐诺读这部小说有何感想?朱天心说,他看完后只吐了一句:没想到你这样年轻。

丈夫是教练,女儿是怪小孩

朱天心与先生唐诺是台湾文坛最著名的夫妇之一,两人早在朱天心读高中时就认识了,十年后“应读者的强烈要求”结婚。在朱天心的文学世界里,如果说姐姐朱天文是拉拉队的话,丈夫唐诺就是教练,这个严格的教练规定夫妇俩“每天九点准时去‘办公室’上班”,“办公室”其实是离家不远的一家普通的咖啡馆,夫妇一起抱着纸笔去咖啡馆开工,又一起回家,日日如此。

近年来,一起“上班”的还加入了女儿谢海萌。这个曾经自闭、幻想自己是小动物的小女孩画得一手好画,去年出版的《学飞的盟盟》,是朱天心以妈妈角色写成的女儿观察笔记,插图和配画全都是盟盟的作品,但这个古怪的孩子翻都没翻这本“母爱日记”,说是“不敢看”、“会起鸡皮疙瘩”。

朱天心一直想写一个关于台湾社会政治转变的大题材,叫《南国岁时记》。她说,如果身体可以,希望两年内写好。

对话朱天心:

我很害怕接受现实

广州日报:书名《初夏荷花时期的爱情》让人联想少女的浪漫爱情,但内容却是中年夫妇的困境,这是什么意思呢?

朱天心:我书里面,那个中年男子对他想要追求的中年女子说“我们已入中年,三月桃花李花开过了,我们是初夏的荷花”。这个比喻多动人,一下就让年届不惑的女人释怀,其实这是胡兰成在《今生今世》里对张爱玲讲的话,我偷偷搬过来了。

广州日报:但这个比喻让读者有“残酷”之感。

朱天心:我觉得是真实吧。我有朋友,四十几岁事业有成的男性,看了这个小说,觉得一下子崩溃了。男人和女人不一样,男人是身体不行了,他觉得自己感情也就没有了,但女人老去的这个过程会非常的漫长。

广州日报:您和天文都是胡兰成的弟子,第一次见他是什么印象?

朱天心:当时他已经七十岁了,所以看到他第一眼,觉得就是一个老头,浙江口音也很重。但你跟他说上三分钟话,印象就会改变,他的言谈举止和思想会让人很快就忘记他的年龄。他周围总是围绕着老老少少各种年龄层的女生,他对任何女生都很好,非常有骑士精神,我一直觉得他很像贾宝玉,的确很像是从历史画儿里走出来的人。

广州日报:听说小说里那本男主人公的日记,是真有此物?

朱天心:对,是唐诺从台北刚搬来的时候,我在他的杂物里找到的一个牛皮纸袋,里面就是这么一本日记,这也成了写作这部小说的最初灵感。我一直很怕唐诺知道我说了这件事,结果小说出版以后,也印证了书里写的,他和书里的男主人公一样,完全不记得这本日记了。

广州日报:唐诺先生说您有段时间不想写小说了?

朱天心:很多时候,写作者很难免于有一种一生一事无成的绝望感。每个人写作的动力不同,对我来说,就是时刻保持对世事清醒的判断和愤怒,我好怕我的愤怒消失了。但同时我又很矛盾,因为保持愤怒感其实是一件很辛苦的事情,如果有一天我成为了一个快乐的人,那就无法再做一个创作者了。

广州日报:这是您现在写作遇到的最大障碍吗?

朱天心:不断增进的年纪和阅历,会让人被动地世故。简单来讲,开始接受现实,这对我是一个比较可怕的渗透。当我的看法慢慢和别人一样的时候,也是我写不出东西的时候。我很害怕成为和大部分人一样的人。

|